中華民国総統について

中華民国総統は、中華民国の国家元首である。

中華民国の元首は当初、中華民国大総統という名称だったが、国民政府の発足後に中華民国国民政府主席となり、1947年の中華民国憲法施行以降は中華民国総統になった。

行政院会議の決議により緊急命令を発することができ、立法院が行政院長の不信任案を可決した場合は、立法院長への諮問の上、立法院の解散を宣言することができる。

中華民国自由地区(台湾)の人民による直接選挙によって選出される。制定当初の中華民国憲法の定めるところによれば、中華民国総統は国民大会による間接選挙での選出であり、任期は6年で、再選は1度に限り可能であると定められていた。その後、1992年の憲法第2次増修で現在の制度に変更、任期は4年で、再選は1度に限り可能となった。

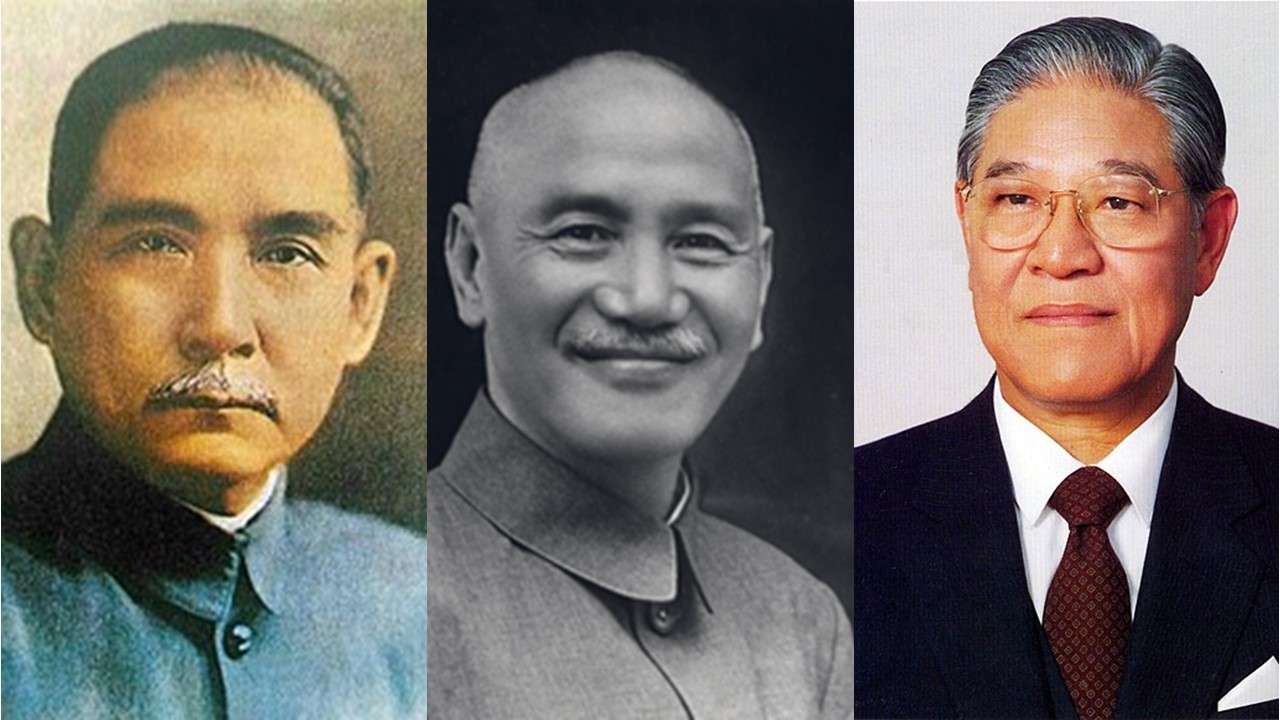

南京臨時政府 大総統(1911年 – 1912年)

- 1911.10.10 辛亥革命起る(武昌起義)

- 1912.2.12 清朝の宣統帝(溥儀)が退位

代

氏名

期

在任期間

事績

1

1

1911.12.28

–

1912.4.1

臨時大総統

1912.1.1 中華民国臨時政府が南京で成立

1912.2.12 清国皇帝、宣統帝である愛新覚羅溥儀が退位

1912. 2.13 辞任(4.1 正式辞任)

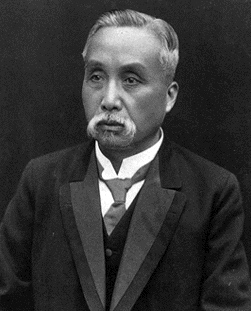

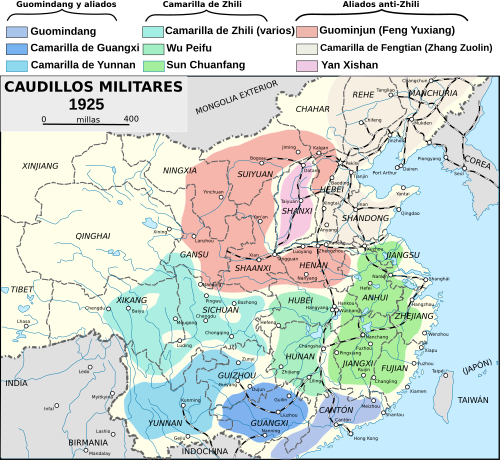

北洋軍閥政府 大総統(1912年 – 1928年)

北京政府/北洋政府とも呼ぶ。

代

氏名

期

在任期間

事績

2

2

1912.3.10

–

1913.10.10

3

1913.10.10

–

1915.12.12

4

1916.3.22

–

1916.6.6

1916.3.22 帝制取消宣言、大総統へ復帰

6.6 大総統職のまま失意病死

3

5

6

7

9

1923.10.10

–

1924.11.2

1923.10.10 中華民国憲法(曹錕憲法)の施行

1924.1.20 第一次国共合作

1924.9-11 第二次北伐

1924.9.15-11.3 第二次奉直戦争(直隷派の呉佩孚⇔奉天派の張作霖)

1924.10.23 北京政変(首都革命)

–

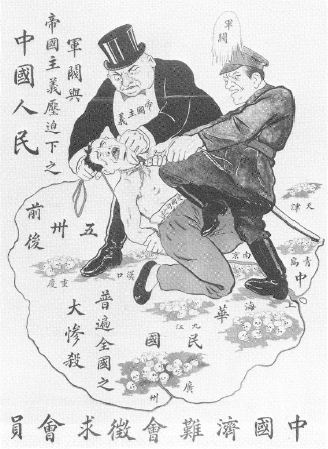

国民政府主席(1925年 – 1948年)

国民政府主席とは中華民国における国民政府の元首であり、国民政府の意思決定機関である国民政府委員会の主席(委員長)でもある。

- 1925.7.1 広州で国民政府が成立(第4次広東政府)

- 1927.4.18 南京国民政府(蒋介石政権)が汪兆銘等の武漢国民政府と分裂して成立(寧漢分裂)

- 1948.5.20 南京国民政府を再編した中華民国政府が成立

広東国民政府

代

氏名

期

在任期間

事績

1

–

代行

1926.3.23

–

1927.3.13

汪兆銘の辞職により、主席の職権を代行し、7月6日に主席に選任

1926.7.9-1928.12.29 第三次北伐

1926.8.2-9.5 万県事件

1926.12.9 国民政府は武漢に遷都(武漢国民政府)

1927.3.24 南京事件(国民革命軍の第2軍と第6軍を主力とする江右軍が南京を占領)

1927.4.3 漢口事件

南京国民政府

代

氏名

期

在任期間

事績

2

–

廃止期間

3

4

4

1928.10.10

–

1931.12.15

5

5

1931.12.15

–

1943.8.1

1932.1.1 孫科を行政院長とする南京国民政府が成立

1932.1.28-3.3 第一次上海事変

1932.3.1 満洲国建国宣言

1933.11.20-1934.1.13 福建事変

1934.3.1 愛新覚羅溥儀が皇帝に即位

1934.10-1936 長征

1935.11.1 汪兆銘狙撃事件

11.9 中山水兵射殺事件

1936.8.24 成都事件

1936.9.3 北海事件

9.19 漢口邦人巡査射殺事件(漢口事件)

9.23 上海日本人水兵狙撃事件

12.12 西安事件(西安事変):張学良・楊虎城らによる蔣介石軍事委員長拉致監禁事件

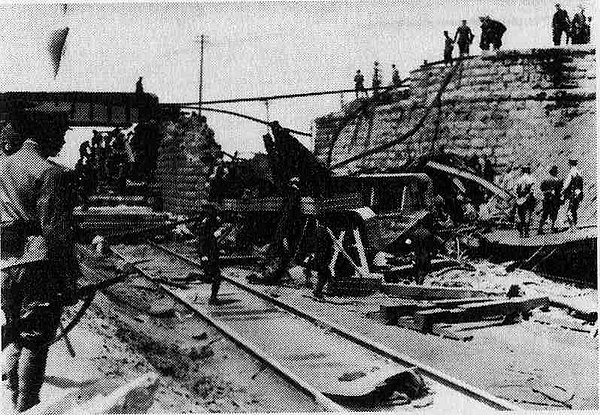

1937.7.7-7.9 盧溝橋事件(七七事変)

1937.8.9 大山事件

1937.7.7-1945.8.15 日中戦争(支那事変)

8.13-10.26 第二次上海事変(淞滬会戦)

8.21 中ソ不可侵条約

9.23 第二次国共合作(-45)

11.20 国民政府が南京から四川省重慶へ遷都

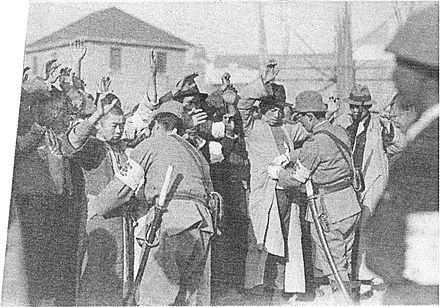

1937.12 南京事件(大日本帝国軍が中華民国の南京市を占領)

7.14 日本軍の指導で北京に王克敏を行政委員長とする中華民国臨時政府が成立

1938.1「今後は蔣介石の国民政府を交渉の相手にしない」という趣旨の近衛声明(第一次)が発表

1938.3-4 漢口で開かれた国民党臨時全国代表大会で、はじめて国民党に総裁制が採用、蔣介石が総裁、汪兆銘が副総裁に就任

3.28 南京に梁鴻志を行政委員長とする親日政権、中華民国維新政府が成立

1940.3.30-1945.8.16 南京に親日の中華民国国民政府(汪兆銘政権)が成立

1940.11.30 日華基本条約(日本国中華民国基本関係に冠する条約)と日満華共同宣言に調印

1941.1.4 皖南事変

1943.6.1 林森の交通事故により蔣介石が職務を代行

8.1 林森が死去

6

6

1943.8.1

–

1948.5.20

1943.11 アメリカ合衆国大統領のF.D.ルーズベルトの要請でカイロ会談に参加、四人の警察官構想の一員になる

1944.4.17-12.10 大陸打通作戦により国民党軍が大打撃を受ける

10. アメリカ陸軍のスティルウェルを参謀長から解任

11.10 汪兆銘、日本で病没

1945.8.14 中ソ友好同盟条約締結

8.15 日本、ポツダム宣言を受諾して無条件降伏

8.18 満洲国が降伏、日中間の戦争が終結

8.30 蔣介石・毛沢東巨頭会談(重慶会談)

9.10-10.12 上党戦役

10.10 毛沢東との交渉により双十協定を締結

10.25 台湾島一帯が中華民国の統治地域に編入(台湾光復)

1946.6.26 第二次国共内戦始まる

1947 二・二八事件

1947.12.25 中華民国憲法が施行

中華民国 総統(1948年 – )

- 1949.10.1 中国共産党によって中華人民共和国が成立

- 1949.12.7 台北遷都

代

氏名

期

在任期間

事績

1

–

1

1

1950.3.1

–

1954.5.20

2

1954.5.20

–

1960.5.20

3

1960.5.20

–

1966.5.20

4

1966.5.20

–

1972.5.20

2

5

1975.4.6

–

1978.5.20

蔣介石が任期中に病死したため、中華民国憲法の規定に沿い副総統から昇格して総統に就任

1977.9 蔣経国が十二項目建設を表明

1977.11.19 中壢事件

1978.3.21 第6期総統選挙で蔣経国が選出

3

6

1978.5.20

–

1984.5.20

1978.12.16 総統緊急処分令が発表

12.17 約20年間続いた金門島への砲撃を中華人民共和国が中止

12.18 中国共産党第11期三中全会で、香港、マカオ同胞と共に台湾同胞に対して祖国統一への参加を呼びかけ

1979.1.1 米中国交樹立に伴い中華民国との国交断絶、米華相互防衛条約の失効(正式失効は1980.1.1)

「台湾同胞に告げる書」が全国人民代表大会常務委員会名義で公表(通郵・通航・通商のいわゆる三通と、学術・文化・体育・工芸の交流いわゆる「四流」を呼びかけ)

1979.4.10 米国で台湾関係法が制定

1979.12.10 美麗島事件

1980.4 中華人民共和国が台湾との貿易の関税を国内扱いとして免除

8. 中華人民共和国が台湾の対岸となる廈門に経済特区を設置

12. 米華断交の影響で延期された中央民意代表増加定員選挙が実施

1981.7 陳文成教授殺害事件

1982.8.17「台湾向けの武器売却についての米中共同コミュニケ」が発表

1984.3.21 第7期総統選挙で蔣経国が再選

7

1984.5.20

–

1988.1.13

1984.10 江南事件

1986.5.19 五一九緑色運動

1986.10.7 蔣経国三条件を発表(新政党要件)

1986.12 台湾史上初の複数政党による増加定員選挙が実施

1987.7.15 国民政府が38年に及ぶ戒厳令を解除

1987.11 大陸親族訪問解禁

1988.1.1 報禁の解除(メディアの部分的自由化)

1.13 蔣経国が死去

4

7

1988.1.13

–

1990.5.20

1988.1.13 蔣経国の死去により副総統であった李登輝が昇格

1990 2月政争を制して党内基盤を盤石化

3.16-3.22 三月学生運動

1990.3.21 第8期総統選挙で李登輝が選出

8

1990.5.20

–

1996.5.20

1990.6 国是会議を開催

1991.2.23 国家統一綱領を議決

5.1 動員戡乱時期臨時条款は廃止(戒厳体制の完全解除)、中華民国憲法増修条文により初めて中華民国憲法を改正→国民大会と立法院の解散を決定、この2つの民意代表機関の改選実施が決定

1992「陰謀犯」による内乱罪を規定していた刑法100条を立法院で修正

1994.3.31 千島湖事件

1994.7 台湾省・台北市・高雄市での首長選挙を決定、同年12月に選挙が実施

1994.7 国民党大会において、第9期総統より直接選挙、総統の1期4年・連続2期の制限を決定

1996.3.23 台湾初の直接選挙となった第9期総統選挙で李登輝が再選

9

1996.5.20

–

2000.5.20

1996.12 国家発展会議にて憲法を改正し、台湾省の凍結(台湾省政府は事実上廃止)が決定

2000.3.18 第10期総統選挙で、国民党を離党した宋楚瑜が立候補し国民投票が割れ民進党候補の陳水扁が当選(台湾史上初の政権交代が実現)、李登輝は責任をとって国民党主席職を辞任

2002.5.11 511台湾正名運動(「中国、中華 (China) 」→「台湾 (Taiwan) 」)

5

10

2000.5.20

–

2004.5.20

2000.5.20 総統就任演説で「四つのノー、一つのない」

2002.9 軍公教待遇改革問題で10万人の教師がデモ

2004.3.19 三一九槍撃事件

2004.3.20 第11期総統選挙で陳水扁が再選

11

2004.5.20

–

2008.5.20

2005.8 高雄捷運における陳哲男のスキャンダルが表面化

2006.2.27 統一綱領・統一委員会とも「終止」(事実上廃止)

2006.5.25 陳水扁の娘婿である趙建銘のスキャンダルが表面化

11.3 夫人の呉淑珍が汚職と文書偽造の罪で起訴

2008.1.12 立法院選挙で惨敗、党主席を引責辞任

2008.3.22 第12期総統選挙にて過去最高の得票率で馬英九が選出

6

7

14

2016.5.20

–

2020.5.20

2016.8.1「原住民族の日」に政府を代表して原住民に日本統治時代の同化・皇民化政策や戦後の中華民国政府の方針について謝罪

2018.12.25 中華民国国語以外の言語の地位向上を認める法律が可決

2020.1.11 第15期総統選挙で過去最多得票で蔡英文が再選

15

2020.5.20

–

2024.5.20

2020.1.17 反浸透法が発効

2021.2末 フリーダム・パイナップル(台湾産パイナップルの国内外における購買運動)

与党民進党候補が当選するも、立法院は過半数維持できずねじれ国会に。

参考リンク

あわせて読みたい

コメント