音楽史とは

ここでは、いわゆる「クラシック音楽」と一般的に認知されているものをまとめている。通常は、「音楽史」というとバロック音楽(17世紀~18世紀)以前のものを指すことが多い。

- クラシック音楽の主な流れ

- ルネサンス音楽(15世紀~16世紀)

- バロック音楽(17世紀初頭~18世紀半ば)

- 古典派音楽(1730年代~1820年代)

- ロマン派音楽(19世紀)

- 国民楽派(19世紀中頃~20世紀)

バロック音楽

「バロック」とは、ポルトガル語 で「barocco (いびつな真珠)」という意味。過剰な装飾を持つ建築を批判するための用語として18世紀に登場した。バロック建築の嚆矢は、ミケランジェロの設計したサン・ピエトロ大聖堂といわれている。

バロックは彫刻や絵画、そして音楽といった芸術の世界に広く行き渡ることになる。バロック建築として有名なヴェルサイユ宮殿がフランス王ルイ14世の指示によって建築されたことが象徴しているように、世の中は「絶対王政」の時代であった。

彫刻や絵画等と同じように速度や強弱、音色などに対比があり、劇的な感情の表出を特徴とした音楽である

ドイツの音楽学者クルト・ザックス(1888年 – 1959年)”Barockmusik”

バロック音楽の特徴には、劇音楽(オペラ)の誕生と本格的な器楽が興隆したことが挙げられる。音楽技法的には、半音階の使用や比較的自由な不協和音の使用に特徴づけられる。

ヨハン・ゼバスティアン・バッハ

ドイツで活躍した作曲家・音楽家で、鍵盤楽器の演奏家としても高名。後世には、西洋音楽の基礎を構築した作曲家であり音楽の源流であるとも捉えられ、日本の音楽教育では「音楽の父」と称されている。

トッカータとフーガ ニ短調(1704頃)

管弦楽組曲第3番 ニ長調 『G線上のアリア』(1729-31頃)

教会カンタータ 第2部 第10曲 コラール合唱「イエスは変わらざるわが喜び」(Jesus bleibet meine Freude)(1723年)

『主よ、人の望みの喜びよ』の名で世に親しまれている。

ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル

ドイツ出身で、イタリアで成功した後にイギリスに帰化した作曲家。イタリア語のオペラ・セリアや英語のオラトリオの作曲で知られる。

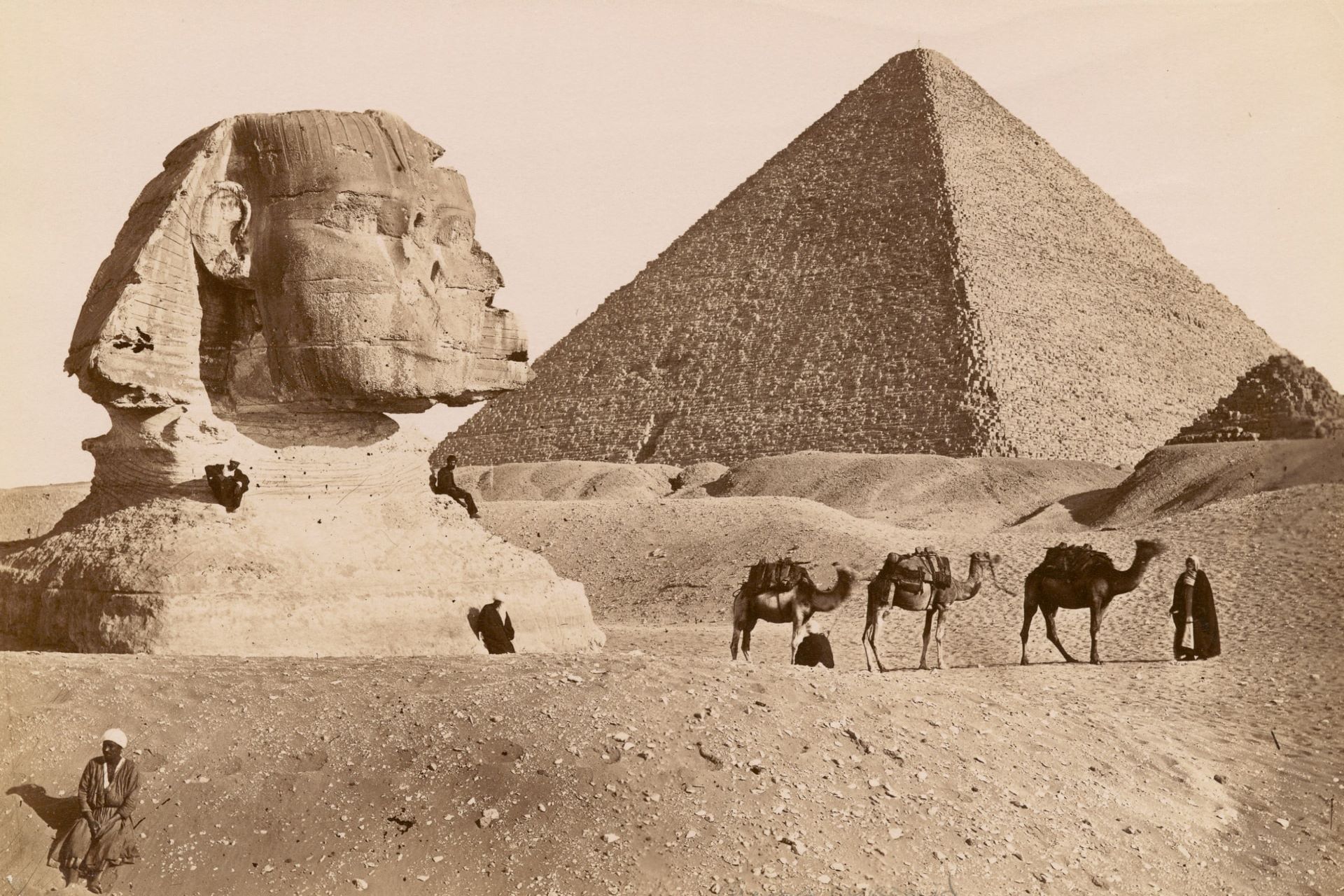

エジプトのイスラエル人(1739年)

英語のオラトリオで、旧約聖書の出エジプト記と詩篇をベースにしたもの。

オラトリオ「メサイア」(1742年)

ハレルヤコーラスのみを抜粋したもの

ユダス・マカベウス(1747年)

ジャコバイトの反乱の鎮圧を反映し、この戦いで活躍したカンバーランド公爵のスコットランドからの帰還を祝うために書かれたオラトリオ。

「見よ勇者は帰る」(第3部、第58曲)の抜粋。表彰式の定番メロディ。

ヨハン・パッヘルベル

ドイツの作曲家、オルガン奏者、教師(1653-1706)。旋律的・和声的な明快さを強調した、明快で単純な対位法を好んで用いたとされる。師事する弟子が多かったことでも有名。

3つのヴァイオリンと通奏低音のためのカノンとジーグ ニ長調

前半のカノンが「パッヘルベルのカノン」として特に有名。これは彼が書いた唯一のカノンである。

古典派音楽

世の中が絶対王政からフランス革命(1789年)を前後にした啓蒙時代に入り、人間の理性が重視される時代に移る。そうした世相を反映して、楽曲の均斉感と合理的な展開が重視され、ソナタ形式が発展した。

音楽技法的には、機能和声法が確立され、調性が教会旋法から独立した。この時代の代表的な楽種として、交響曲や協奏曲、ピアノソナタや弦楽四重奏曲などが挙げられる。

フランツ・ヨーゼフ・ハイドン

数多くの交響曲、弦楽四重奏曲を作曲し、交響曲の父、弦楽四重奏曲の父と呼ばれている。盛期古典派の時代に、特にウィーンを中心に活動した「ウィーン古典派」に数えられるうちのひとり。

交響曲第101番ニ長調『時計』(1793年)

第2楽章の伴奏リズムが時計の振り子の規則正しさを思わせることから「時計」という愛称で呼ばれている。2016年9月から、近鉄特急「青の交響曲」の発車メロディー、ミュージックホーンでこの第2楽章の旋律を耳にすることができる。

交響曲第104番 ニ長調『ロンドン』(1795年)

「ロンドン交響曲」は、ハイドンがヨハン・ペーター・ザロモンの招きによってロンドンを訪問するにあたって1791年から1795年にかけて作曲した12曲の交響曲の総称。この曲単体も「ロンドン」の名で親しまれている。

弦楽四重奏曲第77番(第62番)の第2楽章(1797年)

皇帝讃歌『神よ、皇帝フランツを守り給え』の旋律は、現在ドイツ国歌(ドイツの歌)に用いられている。

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

有名な音楽家である父に連れられて、幼い時分から諸国を回り、神童の名をほしいままにした早熟の天才。ウィーンを中心に活動した「ウィーン古典派」に数えられるうちのひとり。

晩年は、素行の悪さと浪費癖で生活苦も祟ってか、健康を損ない35歳の若さでこの世を去る。

ピアノソナタ第11番 イ長調『トルコ行進曲付き』(1783年)

ピアノソナタ。

第3楽章が有名な「トルコ行進曲」であるため、全曲は「トルコ行進曲付き」と呼ばれることが多い。

フィガロの結婚(1786年)

ボーマルシェの戯曲『狂おしき一日、あるいはフィガロの結婚』のために書かれたオペラ。

アイネ・クライネ・ナハトムジーク(1787年)

ドイツ語の曲名の意味は「小さな夜の曲」。この「小夜曲」がセレナーデの訳語としても使われるようになった。

ドン・ジョヴァンニ(1787年)

オペラ・ブッファ(ドラマ・ジョコーソ)

魔笛(1791年)

ジングシュピール(歌芝居、オペラの一種)として書かれた。モーツァルトが生涯の最後に完成させたオペラ。

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

ドイツの作曲家でピアニスト。日本では「楽聖」とも呼ばれる。論者によって、古典派音楽の集大成とか、ロマン派音楽の先駆けとかカテゴリされる。両方のトレンドの端境期に存命し、それぞれの技巧を操って後世に大きな影響を与えたという点で、カテゴリを超えて凄い人。

交響曲第6番 ヘ長調『田園』(1808年)

古典派交響曲としては異例の5楽章で構成されている。交響曲第5番より先に完成している。

交響曲第5番 ハ短調 作品67『運命交響曲』(1808年)

単に『運命』という名称でも知られる。クラシック音楽の中でも一位二位を争うぐらい有名な曲。

ピアノソナタ第8番 ハ短調 作品13『大ソナタ悲愴』(1799年)

三大ソナタのひとつ。『悲愴』

ピアノソナタ第14番嬰ハ短調 作品27-2 『幻想曲風ソナタ』(1801年)

三大ソナタのひとつ。『月光ソナタ』とも。

ピアノソナタ第23番ヘ短調 作品57『熱情』(1806年)

三大ソナタのひとつ。『熱情(アパショナータ)』

エリーゼのために(1810年)

『バガテル第25番』と称される場合もある。

諸説あるが、「エリーゼ」は、ベートーヴェンが愛した「テレーゼ」と名前が取り違えらえたともいわれている。

交響曲第9番ニ短調作品125『歓喜の歌』(1824年)

日本では親しみを込めて「第九」(だいく)とも呼ばれる。大晦日に聞く曲としても有名。

第4楽章の主題は『歓喜の歌』としても親しまれている。

ロマン派音楽

19世紀に入ったヨーロッパでは、音楽に限らず、文学・美術・哲学を含めて広い分野で、理性偏重、合理主義などに対し感受性や主観に重きをおいたロマン主義運動が盛んになる。

音楽の分野では、それまでの単なる音の楽しみから、人生・愛・自然を描く思想的な意味が込められるようになる。

音楽技法的には、半音階(♯, ♭)が取り交ぜられ、オーケストラの編成も複雑で且つ巨大になっていった。

フレデリック・ショパン

ポーランドの前期ロマン派音楽を代表する作曲家・ピアニスト。ピアノの詩人とも呼ばれた。様々な形式・美しい旋律・半音階的和声法などによってロマンティックで寂しげで愛すべき曲を作り上げた。

もちろん、ショパンコンクール(ショパン国際ピアノコンクール)は彼にちなんだもの。

練習曲ハ短調作品10-12『革命のエチュード』(1831年)

練習曲の名の通り、左手のアルペジョと滑らかなポジションチェンジの練習が目的。右手はユニゾンによるメロディーを忙しい左手の上で情緒を含んで歌い聞かせる技術を要する。

そういう技術論は除いて、和声の響きはとにかく美しい。

練習曲作品10第3番ホ長調『別れの曲』(1832年)

練習曲の名の通り、左手遅いカンタービレの練習で、右手が内声部を弾きながら、旋律の音量を維持しなければならない。

そういう技術論は置いといて、とにかく美しくはかなげな旋律。

夜想曲第2番 変ホ長調 作品9-2『ノクターン』(1831年)

全21曲あるショパンの夜想曲の中でも最もよく知られた曲で、夜想曲の英語「nocturne」の一語だけでこの曲が思い出される。

24の前奏曲第15番 変ニ長調『雨だれ』(1839年)

ソステヌート、4分の4拍子。ショパンの前奏曲の代名詞。繋留音が異名同音で清明(変ニ長調)と暗黒(嬰ハ短調)の対比がくっきりとされる。

即興曲第4番 嬰ハ短調 遺作 作品66『幻想即興曲』(1855年)

ショパンの死後1855年に友人の手で発表される。だから「遺作」。

ヴィルヘルム・リヒャルト・ワーグナー

ドイツの作曲家、指揮者、思想家。バイエルン国王ルートヴィヒ2世からの援助を受けて、バイロイト祝祭劇場を建築する。オペラ、交響曲、宗教曲の全てを統合して、ゲルマン神話の思想を盛り込んだ総合芸術を築き上げた。

タンホイザーとヴァルトブルクの歌合戦『序曲』(1845年)

全3幕で構成されるオペラ。序曲、第2幕のエリザベートのアリア「大行進曲」、第3幕のヴォルフラムのアリア「夕星の歌」などが独立してよく演奏される。

ローエングリン『婚礼の合唱』(結婚行進曲)(1850年)

ロマンティック・オペラと呼ばれる最後の作品である。バイエルン王ルートヴィヒ2世が好んだことで知られる。第3幕第1場において歌われる『婚礼の合唱』は、日本の結婚式でも新郎新婦の登場シーンで演奏されることが多い。

メンデルスゾーンの『結婚行進曲』(『夏の夜の夢』の劇付随音楽から)と人気を二分するいわゆる結婚式の曲。

人の好みも分かれるが、ワーグナーの方が格調高く厳かで心が澄みやかになり、メンデルスゾーンの方が華やかかつ多幸感あふれて心が弾む感じになる(あくまで個人の感想)。

ワルキューレ (楽劇)(1856年)

4つの独立した楽劇からなる連作で、4夜にわたって上演される壮大な作品である『ニーベルングの指環』から。

第1夜『ヴァルキューレ』第3幕冒頭における「ワルキューレの騎行」が音楽的に有名。

ピョートル・チャイコフスキー

ロシア人。リズムの天才とも言われる。曲想はメルヘンチックであり、叙情的で流麗・メランコリックな旋律や、絢爛豪華なオーケストレーションなどが人気の作曲家。

(諸説あり、活動期間や芸術性の遍歴の観点等から、後期ロマン派とされたり、国民楽派(民族楽派)と分類されたりする作曲家。ここではいったんロマン派として紹介)

白鳥の湖 作品20(1876年)

『眠れる森の美女』『くるみ割り人形』と共に3大バレエと言われる。

弦楽セレナーデ ハ長調 作品48(1880年)

当時のヨーロッパ音楽が表面的な効果を狙ったものであると批判的な感想を持っていたチャイコフスキーが、自身の敬愛するモーツァルトの精神に立ち返って書いた。

くるみ割り人形 作品71(1891年)

『白鳥の湖』『眠れる森の美女』と共に3大バレエと言われる。

国民楽派(民俗楽派)

19世紀の中頃から20世紀初頭にかけて、民族主義的な音楽を作った、主にロマン派後期の作曲家を総称したもの。ロシアを含むスラブ諸国・北欧・スペインにおいて、自国の民謡や民族音楽の音楽語法、形式を重視した楽派。

当時ヨーロッパにおける音楽の先進地域であったドイツ、フランス、イタリアなどを音楽の中心地域と見て、その他の国々や地方をその周辺地域と見る視点から生まれたものであるため、これら三国以外の出身者(ロシア、北欧、スペインなど)が多い。

ただし、フランツ・リスト(ハンガリー)、ピョートル・チャイコフスキー(ロシア)などのように、ロマン派の影響を強く受けた者は、出身地だけに寄らず、ロマン派とみなされることが多い。

ベドルジハ・スメタナ

わが祖国(ヴルタヴァ、モルダウ、バルタバ)(1874年)

管弦楽曲で、1874年から1879年にかけて作曲された6つの交響詩からなる連作交響詩。第2曲『ヴルタヴァ』(モルダウ、バルタバ)が特に著名。

エドヴァルド・グリーグ

ノルウェーの作曲家。ノルウェーの民族楽器であるハリングフェーレの共鳴弦を用いた『ペール・ギュント』第1組曲の第1曲「朝」の冒頭部分にその民族性を垣間見ることができる。

『ペール・ギュント』作品46と作品55

- 『ペール・ギュント』第1組曲(作品46、1888年)

- 『ペール・ギュント』第2組曲(作品55、1892年)

ヘンリック・イプセンの戯曲『ペール・ギュント』のために作曲した劇付随音楽。管弦楽のための組曲が2つ編まれてた。

ピアノ協奏曲イ短調 作品16(1868年)

グリーグはその後出版社からの依頼を受け、2番目のピアノ協奏曲を書こうとしたが書き上げられず、代わりにこの曲に何度も改訂(その数400回以上)を行った。

現在演奏されるのはグリーグの最晩年である1906年から1907年頃改訂され、1917年に出版されたもの。

アントニン・ドヴォルザーク

チェコ国民楽派を代表する作曲家。スメタナとともにボヘミア楽派と呼ばれる。その後、アメリカに渡り、音楽院院長として音楽教育に貢献。ネイティブ・アメリカンの音楽や黒人霊歌を吸収し、自身の作品に反映させた。

スラヴ舞曲集

ブラームスに才能を見いだされ、この『スラヴ舞曲集』で一躍人気作曲家となった。

各8曲からなる第1集作品46(B83)と第2集作品72(B147)がある。

交響曲第9番 ホ短調 作品95『新世界より』(1893年)

4つの楽章からなる最後の交響曲。アメリカの音楽を取り入れながらも、構成はあくまでも古典的な交響曲の形式に則っている。 第1楽章で提示される第1主題が他の全楽章でも使用され、全体の統一を図っている。

ちなみにサイト管理者の一番のお気に入り曲。この曲の紹介をするためにこの記事を書いたくらい。

参考になるサイト

音楽史について学ぶ|YAMAHA

音楽教室でも有名なYAMAHAのサイト

気になる参考図書

ひょうひょうとした文章とかわいいイラストで軽く読めて楽しい。軽く読みたいなら一番におススメ

CDも付いていて、じっくり味わうならコレ

作曲家の人物像や当時の世相と名曲の関係を理解したい方におススメ

作曲家の系譜や年表を見ながら、当時の経済・社会情勢との関係をサクッと把握したい方におススメ

コメント