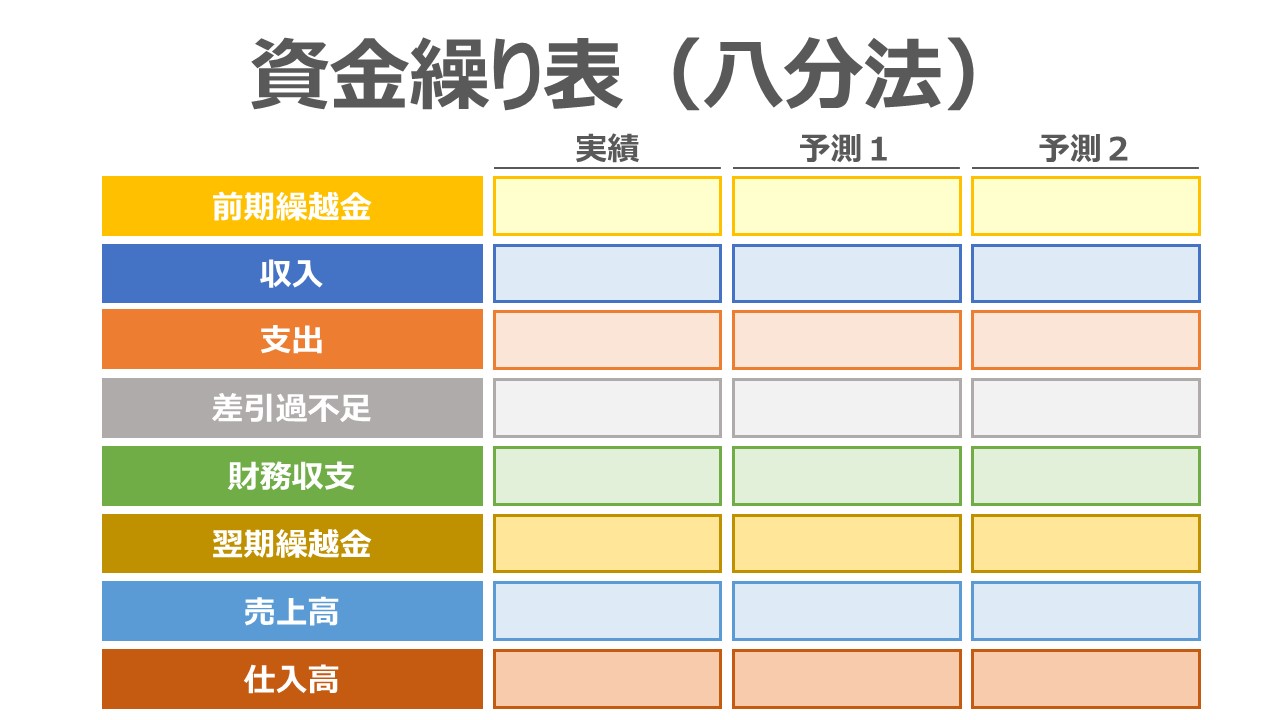

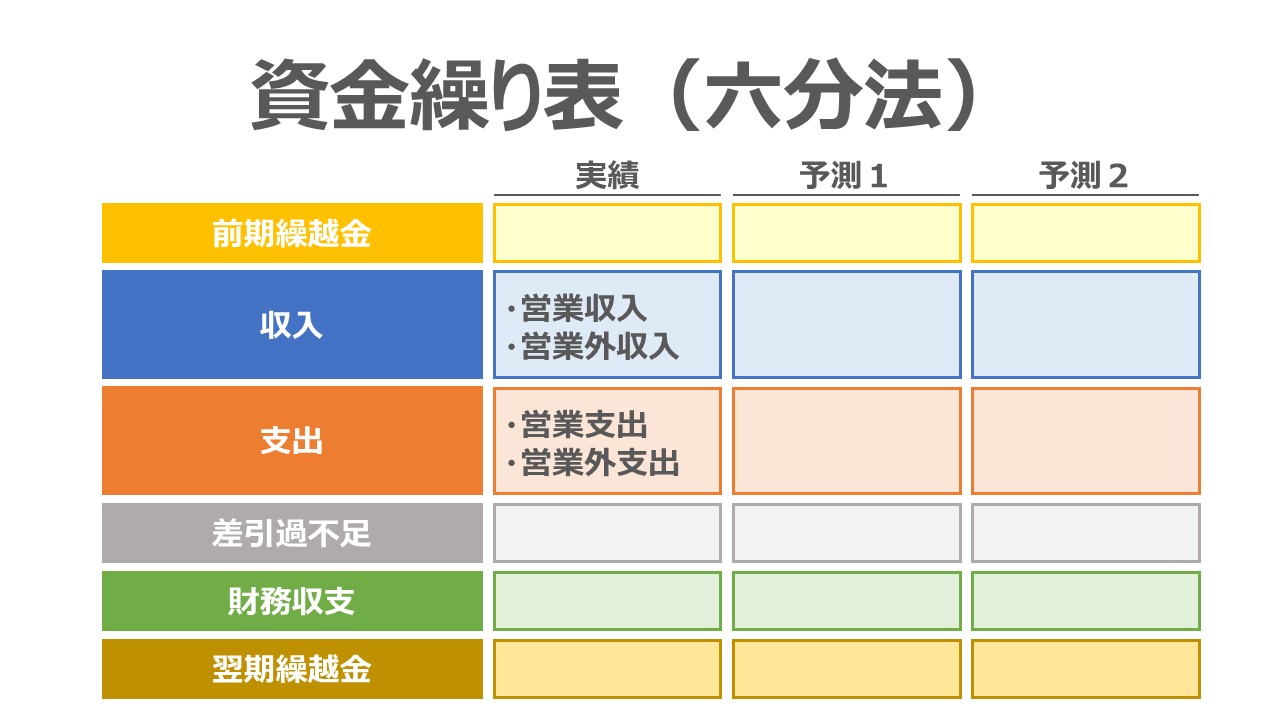

資金繰り表(八分法)とは

資金繰り表(八分法)は、現預金の収支を、例えば月次サイクルならば、

❶前月繰越

❷当月収入

❸当月支出

❹差引過不足

❺財務収支

❻次月繰越

❼売上高

❽仕入高

の8項目を並べることで増減比較とトレンド分析の目線で資金収支を管理する方法である。

資金繰り表を用いて管理する「資金」は、手元流動性とも言われ、即時に支払のために支出することができる性質を有する資金であり、一般的には「現金」と「当座預金」「普通預金」を指す。

資金繰り表(六分法)との違いは、

❼売上高

❽仕入高

の2つが追加されている点にある。

こうした表記法をとるメリットは、

- 資金の供給(収入)として、売上高と関連する資金の出入りのバランス推移をみることができる

- 資金の需要(支出)として、仕入高と関連する資金の出入りのバランス推移をみることができる

さらに、貸借対照表(B/S)から、資金収支に関連する勘定科目の残高を加えることがある。

資金繰り表の作成プロセス

資金繰実績表のための情報ソースを選択

基本的に、「資金繰り表(四分法)」 「資金繰り表(六分法)」 と準備するデータに大きな違いはない。

基礎情報を確認したい場合は、「資金繰り表(四分法)の作成方法」を参照していただきたい。

以下に、情報ソースの種別だけの簡潔に記載しておく。

- 金銭出納帳(現金出納帳)

- 総勘定元帳

- 会計伝票

- 財務諸表

現預金の収支予測

作業プロセスも「資金繰り表(六分法)」と大きくは変わらない。

以下に、作成プロセスのみ再掲しておく。

- 財務諸表の準備実績の開始B/Sと、管理期間の予想P/Lを準備する

・予想P/Lは、月次や日次などの管理サイクルで準備できていることが望ましい

- 現預金収支計画の入手現預金収支明細と設定条件を追加する

・売上債権明細表、買入債務明細表、設備投資計画表、借入返済計画表などを入手する

・金利情報、配当政策、納税予定などの情報・条件を入手する - 管理サイクル情報を作成資金繰りのサイクル単位で現預金の収支計画(見込)を作成する

・開始B/Sに予想P/L情報を加えたものに、資金収支の明細情報を反映する

- 資金不足状態の解消管理サイクル内で発生した資金不足状態を解消する

・支払いサイトを伸ばす・支払金額を削減することで支出を減らす

・回収サイトを短縮する・回収金額を増額する・資金調達を計画することで収入を増やす

- 対象とする資金繰り管理の期間において、資金不足状態の解消までが資金繰り表作成のゴールである

- 資金不足状態が発生する期より以前に資金不足を引き起こす因子が必ず存在する

- ここでは、計画・見込・予定・予測の各語を特段区別せずに使用している

シミュレーション

元データの準備

Excelテンプレート形式で資金繰り表(八分法)の作成方法を示す。

〇準備するもの

- 期首貸借対照表(B/S)

- 予想損益計画書(P/L)

- 決算関連情報

- 利益処分(配当金などの社外流出など)と資金調達(有償増資など)

- 法人税などの納税予定

- 売上債権明細表

- 売掛金の現金回収

- 受取手形の期日明細

- 割引手形の期日明細と割引料

- 買入債務明細表

- 買掛金の現金支払い

- 支払手形の期日明細

- 設備資金支払計画

- 現金支払い

- 設備支払手形の期日明細

- 借入返済計画

- 短期借入金の借り入れと返済

- 短期借入金の金利情報(支払条件含む)

- 長期借入金・社債の借り入れと返済(償還)

- 長期借入金の金利情報(支払条件含む)

上記の帳票データにおける入力欄の青字になっている個所に任意の数字を入力すると、「資金繰り表(八分法)」 のグラフまで自動作成される。

どんな入力をしても、元ファイルが壊れることはない。入力し直したい、元に戻したい場合は、画面を更新(F5押下など)すれば、初期値に戻る。

自分の手元でじっくり数値や関数を検証したい場合は、表題下のダウンロードボタンから、Excelをダウンロードすることをお勧めする。

上記設例における数値の意味

上記事例における数字の意味を把握しておく。

- 売上債権明細表

- 1月の売上高 620 が計上されたのと同時に、同額の売掛金 620 が計上される

- この 620 は、4月に 600 だけ受取手形が振り出され、5月に 20 だけ現金で回収される

- 4月に振り出された受取手形 600 は、5月に現金で回収される

- ただし、この受取手形を担保に割引手形 550 が4月に振り出されて、4月に 550 が現金で早期回収されている

- 買入債務明細表

- 1月の仕入高 480 が計上されたのと同時に、同額の買掛金 480 が計上される

- この 480 は、2月に 400 だけ支払手形が振り出され、残りの 80 は5月に現金で決済される

- 2月に振り出された支払手形 400 は、100 ずつ、3月・4月・5月・6月に現金で決済される

- 設備資金支払計画表

- 投資案件No毎に、現金と設備支払手形で決済される

- 設備支払手形は、上記サンプル期間中に支払期日が未到来(落ち込み日が先)のため、現金決済取引は割愛されている

- 借入返済計画表

- 利息計算は、期初残に年利÷12を乗じて求められた数値を四捨五入で計算されている

- 例:1月の短期借入金の期初残 2,054 × 3% ÷ 12 = 5.135 → 5(四捨五入)

(参考)

使用している Excel 関数:「sum関数」「if関数」「round関数」「sumproduct関数」「right関数」

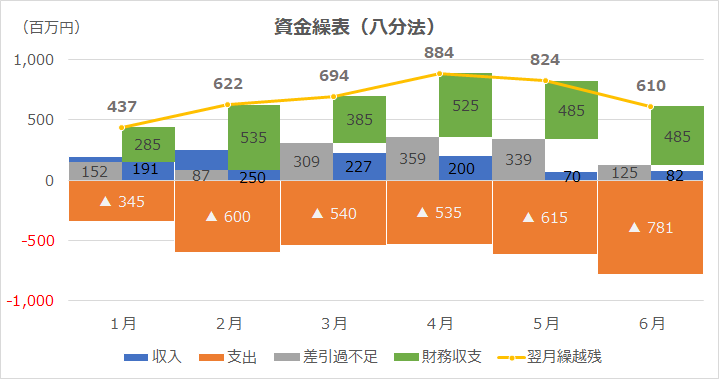

グラフの読み取り方

毎期(各月)の棒グラフは、収入と支出が主軸(左軸)による「積み上げ棒グラフ」で、差引過不足と財務収支が第2軸(右軸)による「積み上げ棒グラフ」になっている。

収入と収支の合計が差引過不足となり、差引過不足に財務収支を合計した結果が、翌月繰越残に一致するため、第2軸の棒グラフと翌月繰越残があらわす折れ線グラフの高さは一致する。

VBAによるカスタマイズ無しで八分法(前残を除外すると5項目)を一枚のグラフで表現するのはなかなか難しい。

より効果的な表現方法がある場合は、「お問い合わせ」からご一報いただければ幸いである。

計算目的と使い方

基本事項は「資金繰り表(四分法)の作成方法」を参照していただきたい。

管理目的

どの形態の「資金繰り表」でも管理主眼はひとつで、資金不足(資金ショート)を起こさないようにすることである。

そのため、原則として、資金繰り表は将来期間にわたって作成される計画値や見込値から構成される。

適切な管理スパンと管理サイクルの設定

管理コストと管理目的の達成度のバランスから、各社のビジネスモデルと戦略に最適な管理サイクルと管理スパンを設定することになる。

通常は、日次・週次・月次程度のサイクルで、四半期から半期・年度程度のスパンの資金繰りを管理することになる。

Excelテンプレートの建付けと四分法・六分法・八分法の関係

資金繰り表の計算方針(Excelテンプレートの作成方針は、いずれの方式をとっても共通して次の2種類に区分できる。

- 多変数を入力すると、資金不足(資金ショート)が起きていないかを検知し、もし発生していたら、資金不足をカバーするだけの必要資金調達額とその調達タイミングをレポートしてくれるアラート型

- 各種経営シナリオを複数案作成し、それぞれに資金収支の結果を計算して、資金収支のアンバランスが起きるタイミングと因子を洗い出してくれるシミュレーション型

理解しやすいように、敢えて極端な類型化をすると、以下の表のようになる。

| アラート型 | シミュレーション型 | |

|---|---|---|

| 四分法 | △ | 〇 |

| 六分法 | ◎ | – |

| 八分法 | – | ◎ |

「四分法」は漫然と、前期繰越残と次期繰越残が並べられているだけなので、資金繰りに対する態度は比較的イージー(ファジー)に構えても大きな問題が起きない場合に使用されることが多い。

「六分法」は、厳格に当期の資金調達か余資の返済をするべき金額を向こうから提示してくる形なので、気を許すことなく、真剣に資金不足(資金ショート)に対処すべき状況での使用に適している。

「八分法」は、表組みが最も複雑でかつ表示項目も最多であるため、より深く俯瞰的に資金管理を実施する必要がある場合に適用されることが多い。

複雑で管理項目が多いということは、それだけ作成の手間暇がかかるわけだし、読み取り(分析)にも一苦労する。

その苦労を負ってまで、得られる資金繰りの成果が事務コストを上回る場合は、八分法のような重厚な管理でもやった甲斐があるというものである。

解説

八分法の特徴について

「六分法」から「八分法」までの進化(飛躍)は、2つの要素に分けられる。

❶売上高と資金収入、仕入高と資金支出の関係を知ることができる

❷関連するB/S残高(売掛金や支払手形など)と資金収支のバランス・関係を分析することができる

売上代金がより早く入金されれば資金繰りが楽になるし、買入債務の支払いまでの期間(支払いサイト)がより長くなっても資金繰りは楽になる。

その関係を分析してみようと試みるのが「八分法」の真骨頂である。

但し、それは、すべての資金繰りに関連する取引や勘定残高を一枚の「資金繰り表」に収めようとするから、「八分法」のような複雑怪奇でリッチな表組みになってしまうのである。

筆者から見ても、「八分法」はやりすぎの感があり、それでいて事前の試みほど容易に資金バランスを各項目ごとに調整できるとは限らないという心証を持つ。

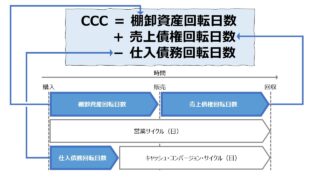

上記のExcelテンプレートにも付け足しておいたが、詰まる所、「八分法」がやりたいことというのは、「キャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC)」を明らかにして、

❶運転資金に余裕を持たせる作戦を考えるヒントに気づく

❷運転資金不足の場合は、適時・適切な資金調達の手段を整える

ということに尽きる。

ならば、「資金繰り表」の枠組みに囚われずに、割り切って、「キャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC)」を参照する資金収支分析に潔く移行する方がよっぽど効率的である。

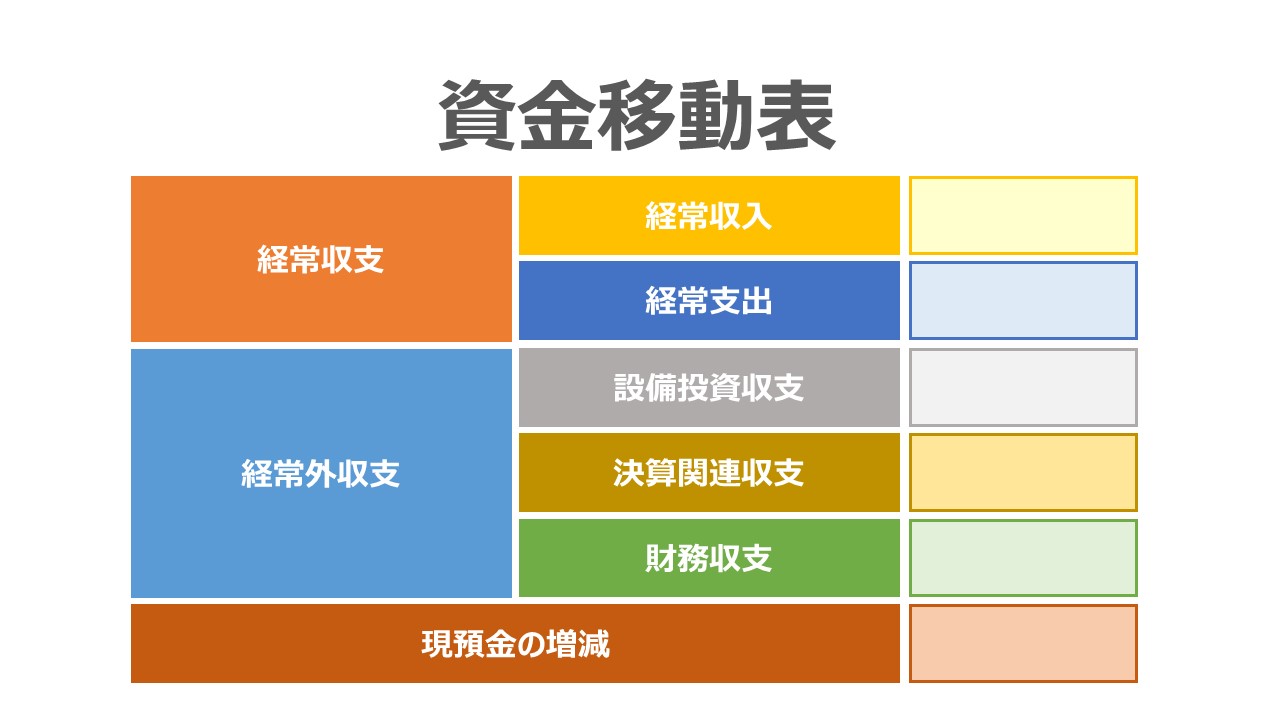

ここから、「八分法」による資金繰り表から得られる教訓は、次のような構成で資金繰りを考えることになる。

- 経常収支の管理

- CCCによる運転資金管理

- 売上債権回転日数

- 棚卸資産回転日数

- 仕入債務回転日数

- 営業外収支の管理

- CCCによる運転資金管理

- 財務収支の管理

- 資金不足に即応できる資金調達手段の準備

- 資金余裕を持った返済計画の実行に向けた調整

資金管理の全体像

資金管理の全体像

コメント