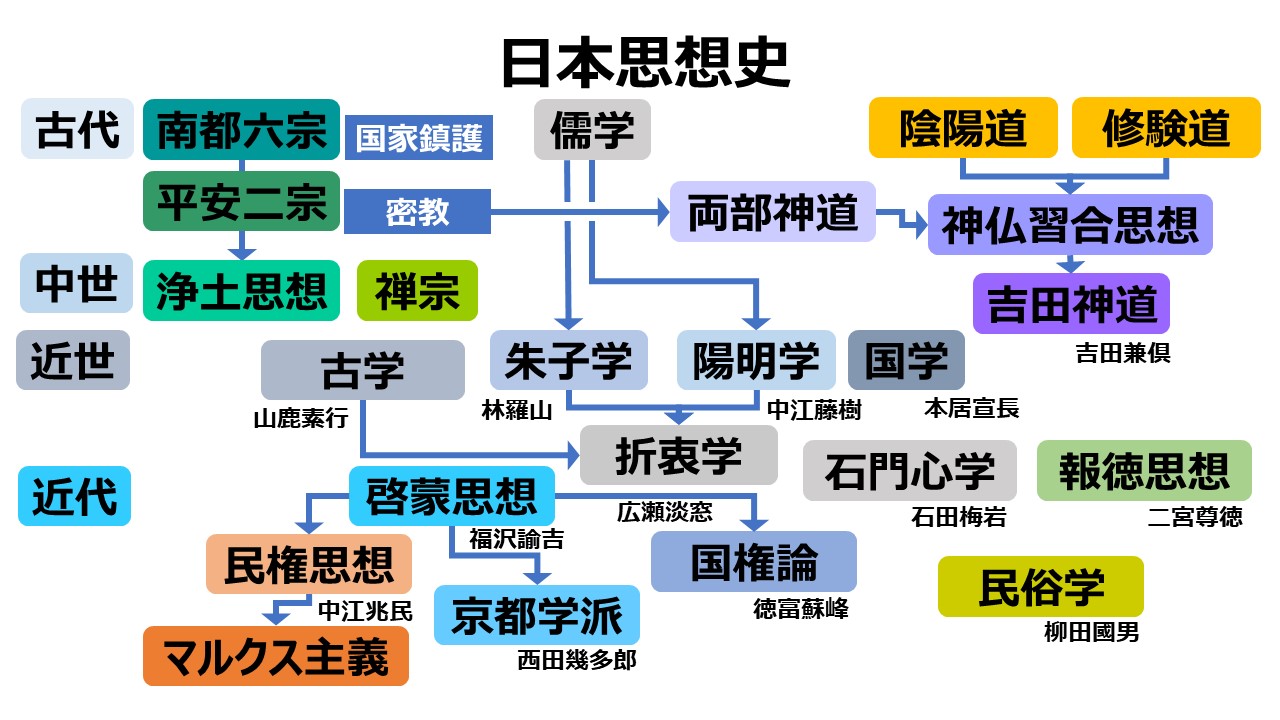

古代

儒教

513年:百済より五経博士が渡日して以降に日本伝来

5世紀頃、王仁(わに)が『論語』を持って渡来したという伝承が『古事記』などにある

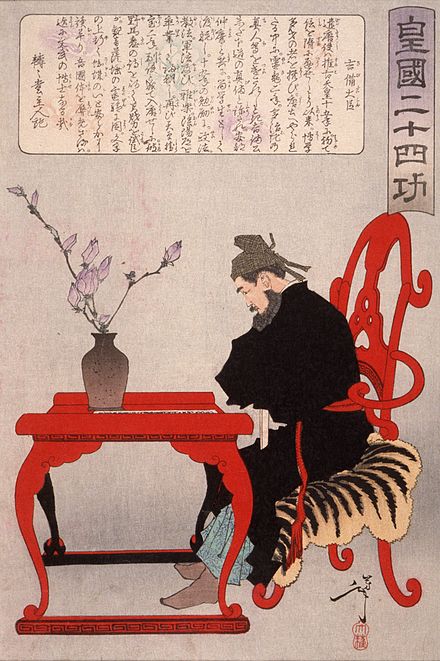

- 吉備真備(きび の まきび)(695 – 775)

- 菅原道真(すがわらの みちざね)(845- 903)

- 藤原在衡(ふじわら の ありひら)(892 – 970)

南都六宗 奈良仏教

仏教公伝(552年説/538年説)

大乗仏教(北伝仏教)

三論宗(さんろんしゅう)

『中論』『十二門論』『百論』

空を唱える事から、空宗とも

華厳宗や真言宗に影響を与えた

- 慧灌(えかん)(生没年未詳)

成実宗(じょうじつしゅう)

三論宗の付宗(寓宗)

『成実論』を研究する論宗(経を所依とせず、論を所依とする宗派)

- 道蔵(どうぞう)(生没年未詳)

法相宗(ほっそうしゅう)

法相(ほっそう)とは、存在のあり方を指す

唯識:個人、個人にとってのあらゆる諸存在が、唯(ただ)、八種類の識によって成り立っている

インド瑜伽行派(唯識派)の思想を継承

- 道昭(どうしょう)(629 – 700)

倶舎宗(くしゃしゅう)

説一切有部:主観的な我(人我)は空だが客体的な事物の類型(法)は三世に渡って実在する

法相宗の付宗(寓宗)

華厳宗(けごんしゅう)

『華厳経』

仏になることを目的とするのではなく、最初から仏の立場に自分を置いて考え、行動することを求めるのが華厳思想

- 良辨(ろうべん、りょうべん)(689 – 774)

- 審祥(しんじょう)(生没年未詳)

律宗(りっしゅう)

「戒律:修行者の生活規律」の研究と実践を主とする

戒:自発的に規律を守ろうとする心のはたらき

律:他律的な規則

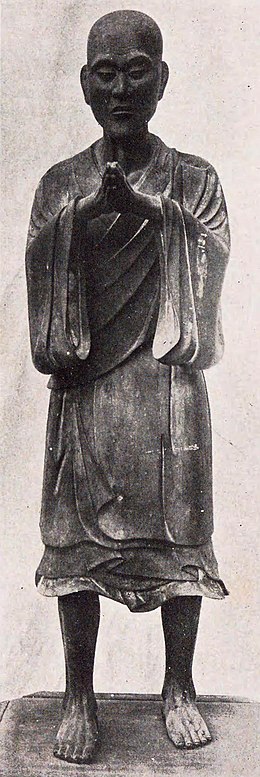

- 鑑真(がんじん)(688 – 763)

平安仏教

密教、山岳仏教。平安二宗といえば「真言宗」と「天台宗」を指し、場合によっては「融通念仏宗」も含める。

真言宗

六大(六大縁起)の教え、曼荼羅の教え、三密修行、即身成仏

- 空海(くうかい)(774 – 835)

天台宗

五時八教という教相判釈(経典成立論)を説き、止観によって仏となることを説いた

- 最澄(さいちょう)(766/767 – 822)

融通念仏宗(大念仏宗)

「1人の念仏が万人の念仏に通じる」という立場から、口称の念仏で浄土に生まれると説く

- 良忍(りょうにん)(1073頃 – 1132)

陰陽道

陰陽五行説を起源として日本で独自の発展を遂げた呪術や占術の技術体系

天文道

天文現象の異常(天文異変/天変現象)を観測・記録し、その地上への影響について研究する

- 安倍 晴明(あべ の せいめい/はるあき/はるあきら/はれあきら)(921 – 1005)

暦道

暦を作成するための学問(暦学)

- 賀茂 忠行(かも の ただゆき)(生没年未詳)

中世

鎌倉仏教

浄土思想の普及や禅宗の伝来の影響によって新しく成立した仏教宗派

「旧仏教」の要求するようなきびしい戒律や学問、寄進を必要とせず(ただし、禅宗は戒律を重視)、ただ、信仰によって在家(在俗生活)のままで救いにあずかることができると説く

浄土宗

絶対他力(他力本願):自らの修行によって悟りを得るのではなく、阿弥陀仏の本願に頼って成仏する

専修念仏(口称念仏):「南無阿弥陀仏」の名号を口に出して称える

- 法然(ほうねん)(1133 – 1212)

浄土真宗(真宗・一向宗)

一念発起:一度信心をおこして念仏を唱えれば、ただちに往生が決定する

悪人正機説:自分は「悪人」であると目覚させられた者こそ、阿弥陀仏の救済の対象であることを知りえる

- 親鸞(しんらん)(1173 – 1263)

時宗

賦算:念仏を記した札を配り、受けとった者を往生させる

踊念仏:太鼓・鉦などを打ち鳴らし、踊りながら念仏・和讃を唱える

- 一遍(いっぺん)(1239 – 1289)

法華宗(日蓮宗)

『法華経』

四箇格言:真言亡国、禅天魔、念仏無間、律国賊

- 日蓮(にちれん)(1222 – 1282)

臨済宗

坐禅を組みながら、師の与える問題を1つ1つ解決しながら(公案問答)、悟りに到達する

- 栄西(えいさい、ようさい)(1141 – 1215)

曹洞宗

専ら坐禅に徹する黙照禅、只管打坐

出家在家に拘らず求道者各自が悟りを開くことを標榜する

- 道元(どうげん)(1200 – 1253)

神道

吉田神道

本地垂迹説である両部神道や山王神道に対し、反本地垂迹説(神本仏迹説)を唱え、本地で唯一なるものを神として森羅万象を体系づけ、汎神教的世界観を構築

- 吉田 兼倶(よしだ かねとも)(1435 – 1511)

儒教

孔子を始祖とする思考・信仰の体系。五常(仁・義・礼・智・信)という徳性を拡充することにより五倫(父子・君臣・夫婦・長幼・朋友)関係を維持することを教える。

薩南学派

桂庵玄樹を始祖として室町時代後期から江戸時代前期にかけて薩摩国を中心に栄えた儒学の一派

南宋の朱熹によって構築された儒教の新しい学問体系。

- 桂庵玄樹(けいあん げんじゅ)(1427 – 1508)

近世

近世の仏教

黄檗宗(おうばくしゅう)

『鉄眼一切経』

三禅宗のひとつ

- 隠元隆琦(いんげん りゅうき)(1592 – 1673)

国学

日本の古典を研究し、儒教や仏教の影響を受ける以前の古代の日本にあった、独自の文化、思想、精神世界(古道)を明らかにしようとする

- 契沖(けいちゅう)(1640 – 1701)

- 賀茂真淵(かも の まぶち)(1697 – 1769)

- 荷田春満(かだ の あずままろ)(1669 – 1736)

- 本居宣長(もとおり のりなが)(1730 – 1801)

- 伴信友(ばん のぶとも)(1773 – 1846)

伴信友肖像

- 平田篤胤(ひらた あつたね)(1776 – 1843)

朱子学

南宋の朱熹によって構築された儒教の新しい学問体系。

- 理気二元論

- 性即理

- 居敬・窮理

- 藤原惺窩(ふじわら せいか)(1561 – 1619)

- 林羅山(はやし らざん)(1583 – 1657)

- 山崎闇斎(やまざき あんさい)(1619 – 1682)

- 木下順庵(きのした じゅんあん)(1621 – 1699)

- 中村惕斎(なかむら てきさい)(1629 – 1702)

- 貝原益軒(かいばら えきけん)(1630 – 1714)

- 佐藤直方(さとう なおかた)(1650 – 1719)

- 浅見絅斎(あさみ けいさい)(1652 – 1712)

- 新井白石(あらい はくせき)(1657 – 1725)

- 室 鳩巣(むろ きゅうそう)(1658 – 1734)

- 雨森芳洲(あめのもり ほうしゅう)(1668 – 1755)

- 芦東山 / 蘆野東山(あし とうざん、あしの とうざん)(1696 – 1776)

- 中井竹山(なかい ちくざん)(1730 – 1804)

- 柴野栗山(しばの りつざん)(1736 – 1807)

- 古賀精里(こが せいり)(1750 – 1817)

- 帆足萬里(ほあし ばんり)(1778 – 1852)

- 横井小楠(よこい しょうなん)(1809 – 1869)

- 池田草庵(いけだ そうあん)(1813 – 1878)

土佐朱子学(南学)

- 谷時中(たに じちゅう)(1598 – 1650)

- 野中兼山(のなか けんざん)(1615 – 1664)

陽明学

明代に、王陽明がおこした儒教の一派で、孟子の性善説の系譜に連なる。実践倫理を説いた。心即理、知行合一、致良知の説を主要な思想とする。

- 中江藤樹(なかえ とうじゅ)(1608 – 1648)

- 熊沢蕃山(くまざわ ばんざん)(1619 – 1691)

- 三輪執斎(みわ しっさい)(1669 – 1744)

- 佐藤一斎(さとう いっさい)(1772 – 1859)

- 大塩 平八郎 / 大塩中斎(おおしお へいはちろう、ちゅうさい)(1793 – 1837)

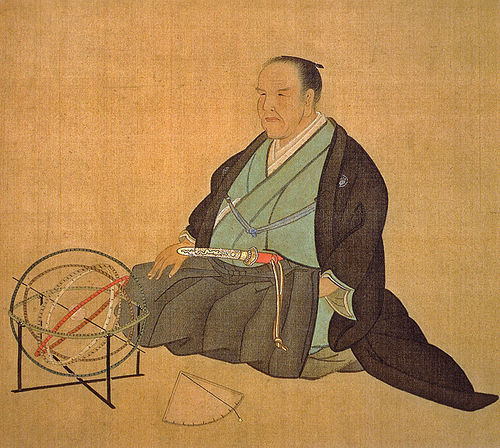

- 佐久間 象山(さくま しょうざん、ぞうざん)(1811 – 1864)

古学 (聖学)

朱子学や陽明学などの後世の解釈によらず、論語などの経典を直接実証的に研究する

天地からなる自然は、人間の意識から独立した存在であり、一定の法則性をもって自己運動している

- 山鹿素行(やまが そこう)(1622 – 1685)

古義学

- 伊藤仁斎(いとう じんさい)(1627 – 1705)

古文辞学 蘐園学派 徂徠学

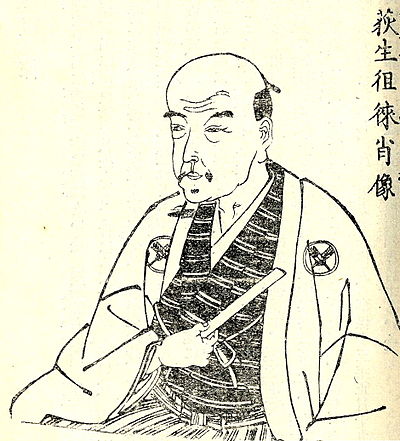

- 荻生徂徠(おぎゅう そらい)(1666 – 1728)

- 太宰春臺(春台)(だざい しゅんだい)(1680 – 1747)

- 安藤東野(あんどう とうや)(1683 – 1719)

- 服部南郭(はっとり なんかく)(1683 – 1759)

- 沢村琴所(さわむら きんしょ)(1686 – 1739)

- 山県周南(やまがた しゅうなん)(1687 – 1752)

- 亀井南冥(かめい なんめい)(1743 – 1814)

- 立原翠軒(たちはら すいけん)(1744 – 1823)折衷学も学ぶ

- 亀井昭陽(かめい しょうよう)(1773 – 1836)

折衷学

古学・朱子学・陽明学など先行各派の諸説の長所のみをとるという折衷穏当な説を唱えた

- 榊原篁洲(さかきばら こうしゅう)(1656 – 1706)

- 三宅石庵(みやけ せきあん)(1665 – 1730)

- 宇野明霞(うの めいか)(1698 – 1745)

- 井上蘭台(いのうえ らんだい)(1705 – 1761)

- 片山北海(かたやま ほっかい)(1723 – 1790)

- 細井平洲(ほそい へいしゅう)(1728 – 1801)

- 片山兼山(かたやま けんざん)(1730 – 1782)

- 井上金峨(いのうえ きんが)(1732 – 1784)

- 中井履軒(なかい りけん)(1732 – 1817)

- 冢田大峯(つかだ たいほう)(1745 – 1832)

- 山本北山(やまもと ほくざん)(1752 – 1812) – 門人の大田錦城が考証学派の筆頭

- 亀田鵬斎(かめだ ぼうさい)(1752 – 1826)

- 太田全斎(おおた ぜんさい)(1759 – 1829)

- 猪飼敬所(いかい/いがい けいしょ)(1761 – 1845) – 古注学も学ぶ

- 広瀬淡窓(ひろせ たんそう)(1782 – 1856)

考証学

中国清代に流行した学問の手法または儒学の思潮。独自の思想よりも文献上の証拠に基づいて実証的に解釈する学問として発達。

- 吉田篁墩(よしだ こうとん)(1745 – 1798)

- 大田錦城(おおた きんじょう)(1765 – 1825)

- 近藤重蔵(こんどう じゅうぞう)(1771 – 1829)

(函館市中央図書館所蔵)

- 松崎慊堂(まつざき こうどう)(1771 – 1844)

- 狩谷棭斎(かりや えきさい)(1775 – 1835)

- 渋江抽斎(しぶえ ちゅうさい)(1805 – 1858)

- 海保漁村(かいほ ぎょそん)(1798 – 1866)

水戸学

儒学思想を中心に、国学・史学・神道を折衷した思想

前期水戸学

- 徳川光圀(とくがわ みつくに)(1628 – 1701)

- 佐々宗淳(さっさ むねきよ)(1640 – 1698)

- 中村顧言(篁溪)(なかむら よしとき/こうけい)(1647 – 1712)

- 安積澹泊(あさか たんぱく)(1656 – 1738)

- 丸山可澄(活堂)(まるやま よしずみ/かつどう)(1657 – 1731)

- 栗山潜鋒(くりやま せんぽう)(1671 – 1706)

- 打越直正(撲斎)(うちこし なおまさ/ぼくさい)(1686 – 1740)

- 森尚謙(もり しょうけん)(1653 – 1721)

- 三宅観瀾(みやけ かんらん)(1674 – 1718)

後期水戸学

- 立原翠軒(たちはら すいけん)(1744 – 1823)

- 小宮山楓軒(こみやま まさひで)(1764 – 1840)

- 藤田幽谷(ふじた ゆうこく)(1774 – 1826)

- 青山延于(あおやま のぶゆき)(1776 – 1843)

- 会沢 正志斎(あいざわ せいしさい)(1782 – 1863)

- 藤田東湖(ふじた とうこ)(1806 – 1855)

- 豊田天功(とよだ てんこう)(1805 – 1864)

その他の思想家

- 安藤昌益(あんどう しょうえき)(1703 – 1762)

- 富永仲基(とみなが なかもと)(1715 – 1746)

- 三浦梅園(みうら ばいえん)(1723 – 1789)

報徳教 報徳思想

経済と道徳の融和を訴え、私利私欲に走るのではなく社会に貢献すれば、いずれ自らに還元されると説く

- 二宮尊徳(にのみや そんとく)(1787 – 1856)

石門心学

平民のための平易で実践的な道徳教

様々な宗教・思想の真理を材料にして、身近な例を使ってわかりやすく忠孝信義を説いた

- 石田梅岩(いしだ ばいがん)(1685 – 1744)

- 慈音尼兼葭(じおんに けんか)(1716 – 1778)

- 手島堵庵(てじま とあん)(1718 – 1786)

- 上河淇水(うえかわ きすい)(1748 – 1817)

- 中沢道二(なかざわ どうに)(1725 – 1803)

- 大島有隣(おおしま うりん)(1755 – 1836)

- 柴田鳩翁(しばた きゅうおう)(1783 – 1839)

性学/生理学/性理道

- 大原 幽学(おおはら ゆうがく)(1797 – 1858)

蘭学

江戸時代にオランダを通じて日本に入ってきたヨーロッパの学問・文化・技術の総称

- 前野良沢(まえの りょうたく)(1723 – 1803)

- 杉田玄白(すぎた げんぱく)(1733 – 1817)

- 大槻玄沢(おおつき げんたく)(1757 – 1827)

(早稲田大学図書館蔵 重要文化財)

- 稲村三伯(いなむら さんぱく)(1758 – 1811)

- 中野柳圃(なかの りゅうほ)/ 志筑忠雄(しづき ただお)(1760 – 1806)

- 馬場貞由(轂里)(ばば さだよし/こくり)(1787 – 1822)

- 桂川甫周(かつらがわ ほしゅう)(1751 – 1809)

- 宇田川玄随(うだがわ げんずい)(1756 – 1798)

- 宇田川玄真(うだがわ げんしん)(1770 – 1835)

- 橋本宗吉(はしもと そうきち)(1763 – 1836)

- 山村才助(やまむら さいすけ)(1770 – 1807)

- 吉田長淑(よしだ ちょうしゅく/ちょうけい/ながよし)(1779 – 1824)

- 渡辺崋山(わたなべ かざん)(1793 – 1841)

- 高野長英(たかの ちょうえい)(1804 – 1850)

- 中天游(なか てんゆう)(1783 – 1835)

- 坪井信道(つぼい しんどう)(1795 – 1848)

- 箕作阮甫(みつくり げんぽ)(1799 – 1863)

- 宇田川榕菴(うだがわ ようあん)(1798 – 1846)

- 宇田川興斎(うだがわ こうさい)(1821 – 1887)

- 緒方洪庵(おがた こうあん)(1810 – 1863)

- 箕作秋坪(みつくり しゅうへい)(1826 – 1886)

- 大村益次郎(おおむら ますじろう)(1825 – 1869)

近代

啓蒙思想

- 西村茂樹(にしむら しげき)(1828 – 1902)

- 西周(にし あまね)(1829 – 1897)

- 中村正直(なかむら まさなお)(1832 – 1891)

- 福沢諭吉(ふくざわ ゆきち)(1835 – 1901)

- 加藤弘之(かとう ひろゆき)(1836 – 1916)

- 森 有礼(もり ありのり)(1847 – 1889)

民権思想

自由民権運動の指導理論。国権拡張を主張する国権論に対し、人民の権利伸張を第一に主張する考え。

- 中江兆民(なかえ ちょうみん)(1847 – 1901)

- 植木枝盛(うえき えもり)(1857 – 1892)

国権論/天皇制ファシズム/ナショナリズム

明治時代のナショナリズム思想で、国家独立の権利を主張する論。

- 陸羯南(くが かつなん)(1857 – 1907)

- 三宅雪嶺(みやけ せつれい)(1860 – 1945)

- 徳富蘇峰(とくとみ そほう)(1863 – 1957)

キリスト教

- 内村鑑三(うちむら かんぞう)(1861 – 1930)

- 新渡戸 稲造(にとべ いなぞう)(1862 – 1933)

社会主義 マルクス主義

- 幸徳秋水(こうとく しゅうすい)(1871 – 1911)

- 河上肇(かわかみ はじめ)(1879 – 1946)

- 北 一輝(きた いっき)(1883 – 1937)

- 大杉 栄(おおすぎ さかえ)(1885 – 1923)

大正デモクラシー

政治・社会・文化の各方面における民本主義の発展、自由主義的な運動、風潮、思潮の総称。

- 石田 友治(いしだ ともじ)(1881 – 1942

- 美濃部達吉(みのべ たつきち)(1873 – 1948)

- 吉野作造(よしの さくぞう)(1878 – 1933)

- 福田 徳三(ふくだ とくぞう)(1874 – 1930)

- 平塚らいてう(ひらつか らいちょう)(1886 – 1971)

- 市川 房枝(いちかわ ふさえ)(1893 – 1981)

- 奥むめお(おく むめお)(1895 – 1997)

- ガントレット恒(ガントレット つね / Gauntlett, Tuneko)(1873 – 1953)

- 久布白落実(くぶしろ おちみ)(1882 – 1972)

仏教

- 鈴木 大拙(すずき だいせつ)(1870 – 1966)

京都学派

西洋哲学と東洋思想の融合を目指した

- 西田 幾多郎(にしだ きたろう)(1870 – 1945)

- 波多野精一(はたの せいいち)(1877 – 1950)

- 田邊 元(たなべ はじめ)(1885 – 1962)

- 朝永三十郎(ともなが さんじゅうろう)(1871 – 1951)

- 和辻哲郎(わつじ てつろう)(1889 – 1960)

- 久松真一(ひさまつ しんいち)(1889 – 1980)

- 谷川徹三(たにかわ てつぞう)(1895 – 1989)

- 三木 清(みき きよし)(1897 – 1945)

- 戸坂 潤(とさか じゅん)(1900 – 1945)

- 西谷啓治(にしたに けいじ)(1900 – 1990)

- 土井虎賀壽(どい とらかず)(1902 – 1971)

- 下村寅太郎(しもむら とらたろう)(1902 – 1995)

- 武内義範(たけうち よしのり)(1913 – 2002)

- 上田閑照(うえだ しずてる)(1926 – 2019)

- 大橋良介(おおはし りょうすけ)(1944 – )

西洋哲学

- 高橋里美(たかはし さとみ)(1886 – 1964)

民俗学

自国民族の日常生活文化の歴史を、民間伝承をおもな資料として再構成しようとする学問

- 南方熊楠(みなかた くまぐす)(1867 – 1941)

- 柳田國男(やなぎた くにお)(1875 – 1962)

- 折口信夫(おりくち しのぶ/のぶを)(1887 – 1953)

戦後

まだ評価が定まっていない部分が多いため、項目出しのみ

- 戦後民主主義

- 新保守/新現実主義

- 新左翼

- ポストモダン

- ニューアカデミズム

コメント