エジプト美術

文化の基本的形態は第1王朝(BC.2972 – 2793頃)が覇権を握った時期までにほとんど形成。平面芸術:正面を向いた胴体に、横向きの顔と両足という固定したスタイル。説明が必要な場合はヒエログリフ(神聖な刻まれた文字)が加えられた。作品は純粋に機能的なもので、神の崇拝や死後の世界への移行を手助けするものとして考案。

- ギザのピラミッド 第4王朝(BC.2500頃)

- カルナック神殿(BC20世紀中頃から建設が始まる)

アマルナ美術/アマルナ様式

- ネフェルティティの胸像 エジプト新王国時代の第18王朝(BC14世紀中頃)

メソポタミア美術

初期の狩猟採集社会(BC.8000年)から、シュメール、アッカド、バビロニア、アッシリア帝国の青銅器時代の文化まで。原始農耕社会の中で様々な器形とユーモアな装飾モチーフを特徴とする彩文土器が出現。耐久性のある素材として使用されたのは彫刻だったが、地域的な事情から石材が乏しかったことから大型の彫刻は制作されなかったが、小品として円筒印章がいたるところで発見されている。建築文化は煉瓦の使用やアーチ式建築の技法発達が見られた。

- 王城の門

シュメール美術 BC.3400 – BC.2000頃

メソポタミア南部に位置し、シュメール人は楔形文字、都市、車輪を発明。工芸の分野で、職人は見事な壺や金属細工、彫刻をつくった。

- ウルのスタンダード(旗章、軍旗)(BC.2600頃)

- 女王の竪琴(リラ) BC.2600頃)

アッカド美術 BC.2500 – 1790頃

サルゴン1世がアッカドとシュメールの統一帝国の最初の支配者とされる。以前のシュメール芸術も継承しているものの、リアリズムの度合いがかなり高まった。

- ナラムシンの戦勝碑(BC.2230頃)

ヒッタイト美術 BC.2000 – 1000頃

小アジアとシリア北部の大半を支配下に収めた帝国期に勢力が頂点に達する。金属細工と石の浮彫が多く残る。門にはライオン、戦士、神話上の動物の高浮彫の彫像をつくった。隣接する壁には狩や宗教的儀式の場面を描写した浅浮彫の帯状装飾が施されている。

- スフィンクス門(BC.1450 – 1200頃)

バビロニア美術 BC.1800 – 1595頃

バビロニアが勃興したのは、ハンムラビ王(BC.1792-50)の治世である。その後一時的にヒッタイトに侵略されたものの勢力を盛り返し、ネブカドネザル2世(BC.605-562)の治世に絶頂期を迎えた。最も特徴的な美術は動物の浮彫で、これは釉薬を塗った多色のレンガでつくられた。湿った粘土板に動物の形を刻み、それを分割して焼成した。

アッシリア美術 BC.1500頃 – 612

メソポタミア北部の宗教都市アッシュルから始まり、ニネヴェ、ニムルド、コルサバードが築かれ、最盛期(BC.883-612)には、ペルシアから地中海沿岸に至るまでの大帝国を打ち立てた。アッシリア美術で特に名高いのが浮彫の技術と彫刻。小型の美術品として、非常に精巧な象牙の飾り板をつくり、主に家具の化粧板として用いていた。

- 翼のある魔神(BC.870)

- ニムルドの象牙(BC.9世紀 – 7世紀)

ペルシア美術 BC.3000 – 642.AD

現在のイランを中心に栄えた古代美術。中国およびインドの美術とともに東洋美術の三大潮流のひとつをなす。

彩文土器文化

BC.7000頃、新石器時代に入ると原始農耕文化がおこり、テペ・サラブの遺跡などから地母神や動物をかたどった土偶が出土している。

エラム文化

イラン南西部スーサを中心に、BC.30世紀中頃からBC.7世紀まで栄え、BC.1200年頃には最盛期を迎えた。代表的な建造物はチョガ・ザンビルのジッグラトや宮殿建築で、神殿の門にはグリフィンなどの彩釉テラコッタ製動物像が安置されていた。彫刻ではクラングーンやクル・イ・ファーラーなどの摩崖(まがい)彫刻、スーサやチョガ・ザンビル出土の丸彫り彫刻がある。

- ナピル・アス立像(BC.13世紀)

マルリク文化

カッシュ、ウラルトゥ、マンナイなどのイラン系騎馬民族が北部、西部の山岳地帯で興り、イラン高原に侵入して民族的に大きな変動期を迎えた。諸民族の文化融合により、特色ある動物文様や装飾意匠の基礎がつくられた。

ルリスタン青銅器文化

ルリスタン青銅器には動物や神像の護符など小型のものが多い。青銅製の馬具、戦車用の轡(くつわ)が多数出土するところから、この文化の担い手が遊牧騎馬民族であったと推測される。

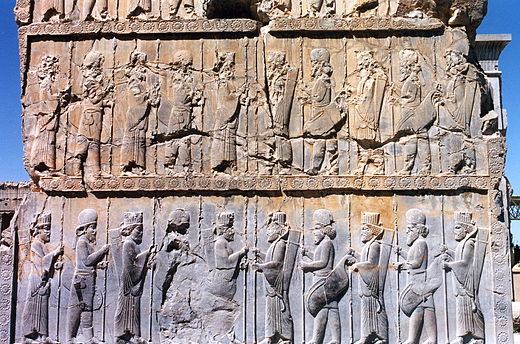

アケメネス朝美術 BC.550 – 330

キュロス2世がメディアを滅ぼしてイラン高原を掌握した後、小アジアのリュディア、エラム、メソポタミアの新バビロニアを滅ぼし、息子のカンビュセス2世がエジプト第26王朝を併合して古代オリエント世界を統一した。ダリウス1世(在位BC.522-486)はさらに版図を広げ、新たにペルセポリスを建設、アレクサンドロス大王の東方遠征によって滅びるまで、2世紀にわたって西アジア全域に君臨、各地の伝統を総合して、ギリシア美術も取り入れながら独自の美術を完成させた。

パルティア美術

アレクサンドロス大王によってもたらされたヘレニズム文化から大きく影響を受ける。建築材料と工法で知られており、ギリシアの速乾性の石膏モルタルを用いて切り石積みの屋根やアーチをつくり、のちには石材にかわってれんがも多用していた。またストゥッコ(化粧漆食)で建物壁面を覆い、装飾文様を施して壁面の単調さを補っている。

サーサーン朝美術

サーサーン朝は、アケメネス朝の栄光ある後継者を自認し、パルティアのヘレニズム的傾向に反発して帝国の絶対的権力を確立、イランの民族主義をよりいっそう明確に打ち出した。6世紀なかばの黄金期には、西方のローマ、ビザンティン、東方の仏教美術を取り入れながら、ペルシア文化を受け継いでイラン民族の造形・装飾感覚を生かしてサーサーン朝美術が創造・完成させ、古代オリエント芸術の最後を飾った。王朝滅亡後もウマイヤ朝の宮廷に取り入れられるなどして、イスラム美術の中核としてその命脈を保った。

バクトリア美術

ガンダーラ美術

ギリシャ、シリア、ペルシャ、インドの様々な美術様式を取り入れた仏教美術である。ギリシャ仏教美術ともいう。パルティア治世のBC.50-75頃に生起し、クシャーナ朝治世の1世紀から5世紀にその隆盛を極めた。5世紀にエフタルが侵入し、その繁栄は終わりを告げた。

ヘレニズムの影響を受けた西北インドで、元来は写実的な像で仏を表現することを避けていた仏教徒が、ギリシア彫刻の手法を用いて写実的な仏像や菩薩像を作り始めたことで仏像崇拝の流行が起こった。ガンダーラ仏像の特徴は、螺髪が波状の長髪で、目の縁取りが深い容姿でそびえ立つ姿が西洋人のように見える点である。着衣の皺も深く刻まれて、自然な形状である。作品はほとんどがレリーフ(浮彫)であり、多くがストゥーパ基壇の壁面に飾られた。

- ガンダーラ仏(紀元1-2世紀)

フェニキア美術

BC.3000頃からエジプト・メソポタミア文明の影響の下に始り、BC.2000頃からはエーゲ海文明と同化して独自の様式を生み出した。

- バアル像(BC.15-13世紀頃)

- タブニト王のエジプト風石棺(BC.500頃)

古代南アラビア美術

イスラム化以前のBC.3000 – 7 AD. の美術で、ユルゲン・シュミットにより、3つの時代に大まかに分類される。❶個々のモチーフが発展し始める、❷個々の芸術的形式が正規化される、❸外国のスタイル、特にギリシャの芸術からの影響が見られる。

- カタバニア人によって作られたライダーを乗せた青銅色のライオン(BC.75 – 50頃)

- シャブワの王宮の柱頭の装飾(BC.3世紀前半)

エーゲ海美術 BC.2800 – 1100頃

ミノア美術 BC.2000 – 1400頃

ミノア文明(クレタ文明)は、エーゲ文明のうち、クレタ島で栄えた青銅器文明である。ミノス人はアナトリアから渡来してきた説が唱えられている。ミノア美術は、エジプト・シリア・アナトリアをはじめとする東洋の特徴が多く見られる。宮殿と雄牛崇拝を中心とする豊かな文化を築いた。

クノッソス、マリア、ファイストスなど、島内各地に地域ごとの物資の貯蔵・再分配を行う宮殿が建てられた。クレタの宮殿建築は非対称性、有機的、機能的な構成で、中庭は外部から直接に進入することができ、かつ建物の各部分への動線の起点となっている。建物は常に外部に対して開放されており、当時のクレタが非常に平和であったことが推察される。ミノア美術は非常にエレガントでリズミカルで動きに満ちている。

ミノア後期には、全面模様の「マリン スタイル」と「フローラル スタイル」の陶器が生まれた。

キクラデス美術 BC.1900 – 1100頃

キクラデス文化(文明)は、キクラデス諸島全体で見られる青銅器時代の文化である。白い大理石に彫られた小さな像は、ほっそりとして最小限に抑えた形態で知られている。

ミケーネ美術 BC.1600 – 1100頃

ミケーネ文化(文明)は、ペロポネソス半島のミケーネ(ミュケナイ)を中心に栄えた青銅器文明である。ミケーネ文明の建築は模倣的で巨石を用い、円頂墓を作る等、堅牢な城壁で囲まれ閉鎖的なものとなっており、開放的なクレタ文明の建築と対照的である。戦士や狩猟などの壁画、幾何学的文様・抽象的文様の陶器、金銀杯など、尚武的なミケーネ文明は、剣や甲冑の製作に秀でていたほか、貴金属細工にも優れた作品を残している。

- ミケーネのあぶみ壺(BC.1400 – 1200)

古代ギリシア美術

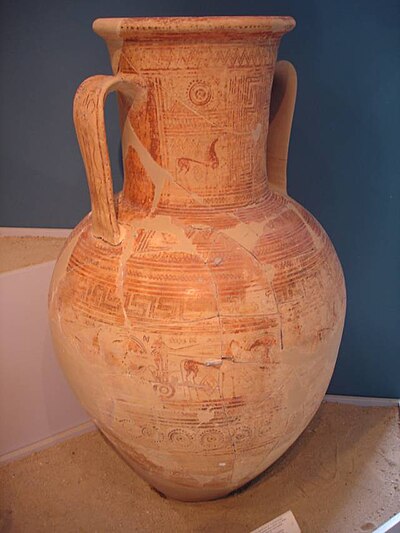

幾何学様式

暗黒時代後期のBC.900年からBC.700年にかけて、古代ギリシアの陶芸で、単純な線を使った幾何学模様を多用した壷絵の様式。

- アンフォラ(BC.8世紀)

ギリシア・アルカイック

ギリシア文明発展の初期に相当し、BC.750頃に始まり、ペルシアがアテナイを破壊したBC.480頃までの時期。華麗で壮大なエジプト彫刻や東方の美を吸収し、徐々にきわめて個性的な独自の様式を生み出していく。

クーロス(裸身の男性像)

コレー(着衣の女性像)

アルカイック・スマイル

ギリシア古典期

BC.480 – BC.323 が古典期。ペルシア戦での勝利が繁栄と自信を与え、アテナイでは民主制が根付き、文学が流行、歴史や哲学研究が盛んになった。彫刻家は人体の構造や動きについて理解を深め、写実主義と理想主義の新たな融合を遂げた。

建物の装飾として彫像や彫刻を使用するものが多く見られた。アテネのパルテノン神殿やオリンピアのゼウス神殿といった古典期の特徴的な神殿はフリーズ(小壁)を飾るためのレリーフ彫刻を使用し、ペディメントの三角形の妻壁を埋めるために円形の彫刻を施している。

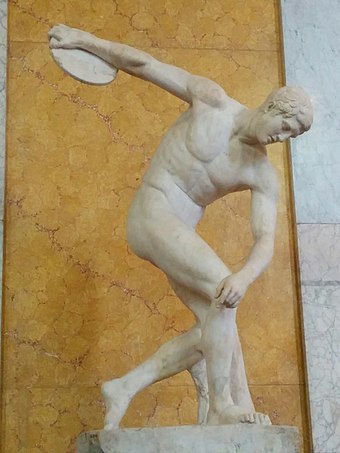

- ミュロンの円盤を投げる人(BC.480頃 – BC.445)

ヘレニズム美術

アレクサンドロス大王が死んだBC.323年から、初代ローマ皇帝が即位したBC.27年までの間。アレクサンドロスの征服によってギリシア文明はエジプト、西アジアまで広がり、アテナイよりエジプトのアレキサンドリアがヘレニズム世界の中心となる。

ヘレニズム期の彫刻家の間には、激しい感情や荒々しい動きを伝える彫像が好まれた。それは、ねじれた姿勢、複雑によじれた布のひだによって造形された。この頃から、美術が国家の庇護下に収まらず、個人の収集家が急速に増え、彼らの様々な様式や対象への需要を満たすように作品がつくられた。

- ミロのヴィーナス(製作年:BC.130-BC.100頃)

エトルリア美術

BC.10世紀から1世紀の間に、イタリア中部のエトルリア文明によって生み出された美術。交易網を通じて多くの文化と接触したが、美術分野ではギリシアの影響を強く受けた。彼らは人体の保存と来世に執着し、精緻な死の儀式を作り上げた。巨大な共同墓地を造り、古代ローマ人の剣闘士狭義の先駆けとなった婚礼競技会を催した。

- 夫婦のサルコファガス(夫婦の石棺)(BC.520頃)

ローマ美術

共和制末期とコンスタンティヌス1世以前の帝政期の美術。ローマ帝国では、エトルリアとギリシアの美術が受け継がれた。特に、ギリシア美術を盲目的に模倣し、多くのギリシア人の旅芸術家を雇って製作させた。彫刻と絵画の領域では、古典期~ヘレニズム期のギリシャ美術を古典・典範とする見方が主流であった。

ローマの画家たちは、自然への情愛とリアリズム(写実主義)の素養があり、風景をより注意深く観察しようとする興味が働き、まるで鑑賞者が窓から外を眺めているような距離感の庭の絵(風景画)を好んだ。画家たちは絵の中心に人物像を描くことに固執せず、花や鳥、低木を描いた。

- プリマポルタのアウグストゥス(BC.28/27年以降)

- コロッセオ(AD.80)

- コンスタンティヌス凱旋門(AD.315)

ケルト美術

BC.6世紀頃からAD.3世紀頃までの美術で、ラ・テーヌ期 (BC.6世紀 – AD.1世紀) の美術を指す場合と、ガリア・ローマ時代の美術を指す場合がある。渦巻(渦巻き型三脚巴)・組紐・動物文様などが組み合わされた美術として知られる。

- アグリスの兜(BC.4世紀)

インド美術

BC.2500年からAD.185年頃、ステアサイト(凍石)製の印章が名高く、大部分が動物の描写であるが、中には不思議な人間の姿を表したものもある。仏教美術が誕生したのはマウリヤ朝時代(BC.326 – 184頃)である。初期にはブッダが肉体的に表現されることはなく、アショーカ王の柱を飾る法輪とライオンのような象徴によって間接的に表現された。ヤクシーは元来、自然崇拝と関連していたが、仏教美術にも取り入れられた。

- アショーカの獅子柱頭(BC.250頃)

中国美術

BC.1500年頃からBC.207年まで。殷王朝の青銅器によって中国美術の初期は特徴づけられる。特に権力者の墳墓の埋葬品には、青銅やヒスイで副葬されることが多かった。割型鋳造技術により、大型で高品質の青銅器を製造した。器の表面は鋳造工程で、太古の生贄や葬祭の儀式との関連性が窺える幻想的な動物風の形や模様で装飾された。

- 金縷玉衣(南越王趙莫)(BC.124頃)

日本美術

縄文時代

BC.14,000年頃 – BC.10世紀頃(諸説あり)。世界史では中石器時代または、新石器時代に相当する時代。

弥生時代

BC.10世紀 – AD.3世紀中頃(諸説あり)。食糧生産が始まってから前方後円墳が出現するまでの時代。

中南米

オルメカ美術

BC.1200年頃から紀元前後にかけ、先古典期のメソアメリカで栄えた文化・文明。アメリカ大陸で最も初期に生まれた文明。

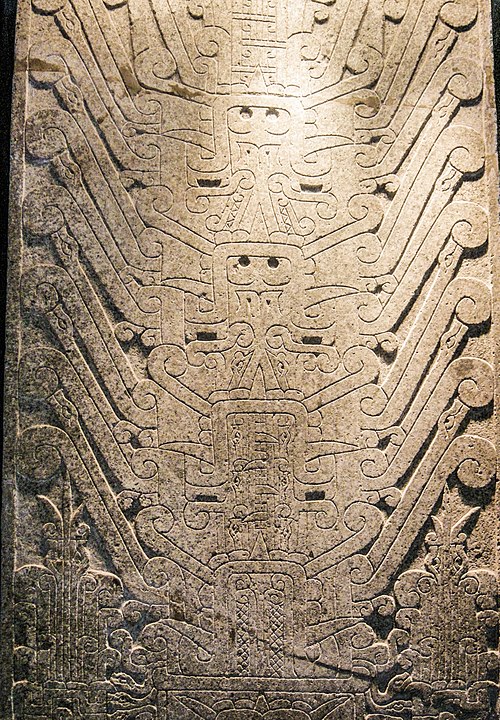

チャビン美術

東アンデスのチャビン文化は、紀元前1300年頃に沿岸地方で興り、その後高地に広がって、850年以降に栄えたチャビン・デ・ワンタルの神殿群をもって絶頂期に達したとされる。

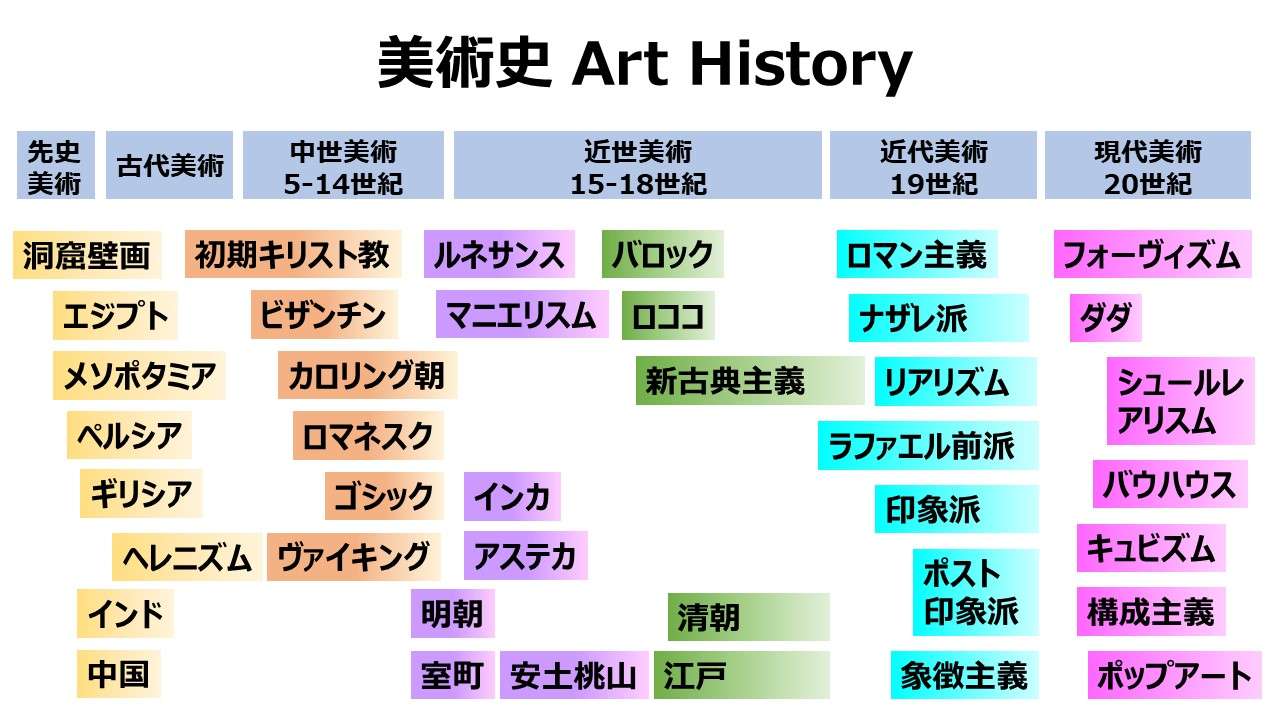

美術史 Art History

美術史 Art History

| 先史美術 | Prehistoric Art |

| Ancient Art | |

| Medieval Art | |

| Early Modern Art | |

| Early Modern Art | |

| 近世美術 17‐18世紀 | Early Modern Art |

| 近代美術 19世紀 | Modern Art |

| 現代美術 20世紀 | Contemporary Art |

参考リンク

あわせて読みたい

コメント