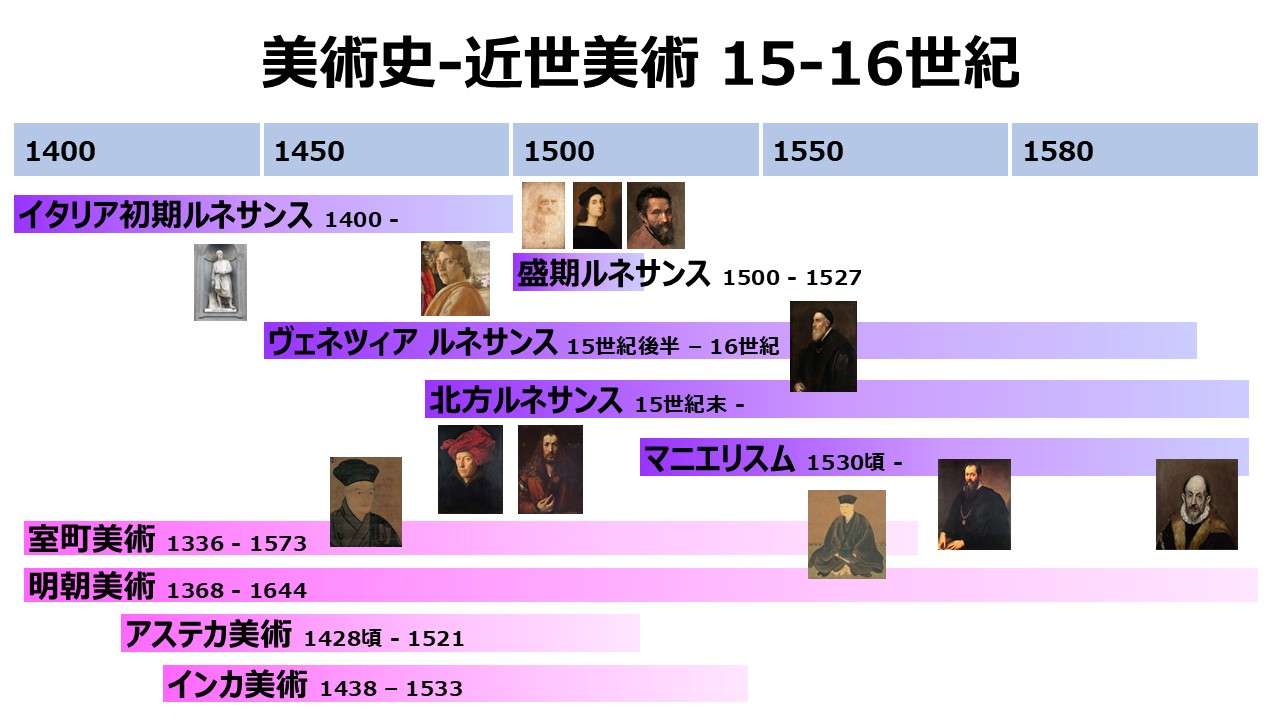

15‐16世紀の美術

古代ギリシア・ローマ文化の復興を目指したルネサンスは、15~16世紀のヨーロッパで開花した。観察するという新たな科学的意図の元、解剖学を下地に絵画・彫刻の中の人物はより写実的になり、中世美術のような宗教的空間を描くというよりむしろ、遠近法を用いて立体的な現実世界を描き始めた。

油彩画の発達により、卵テンペラの限界から自由になり、色の重ね塗りが可能になった。

フランドルとドイツの画家は、優れた祭壇画や写実的な肖像画を生み出し、自然を細密に描いた風景画が新たなジャンルとして成立した。

1520年代、盛期ルネサンスの古典的調和が崩れ、ポーズ、色彩、遠近法を誇張する洗練された様式であるマニエリズムが登場した。

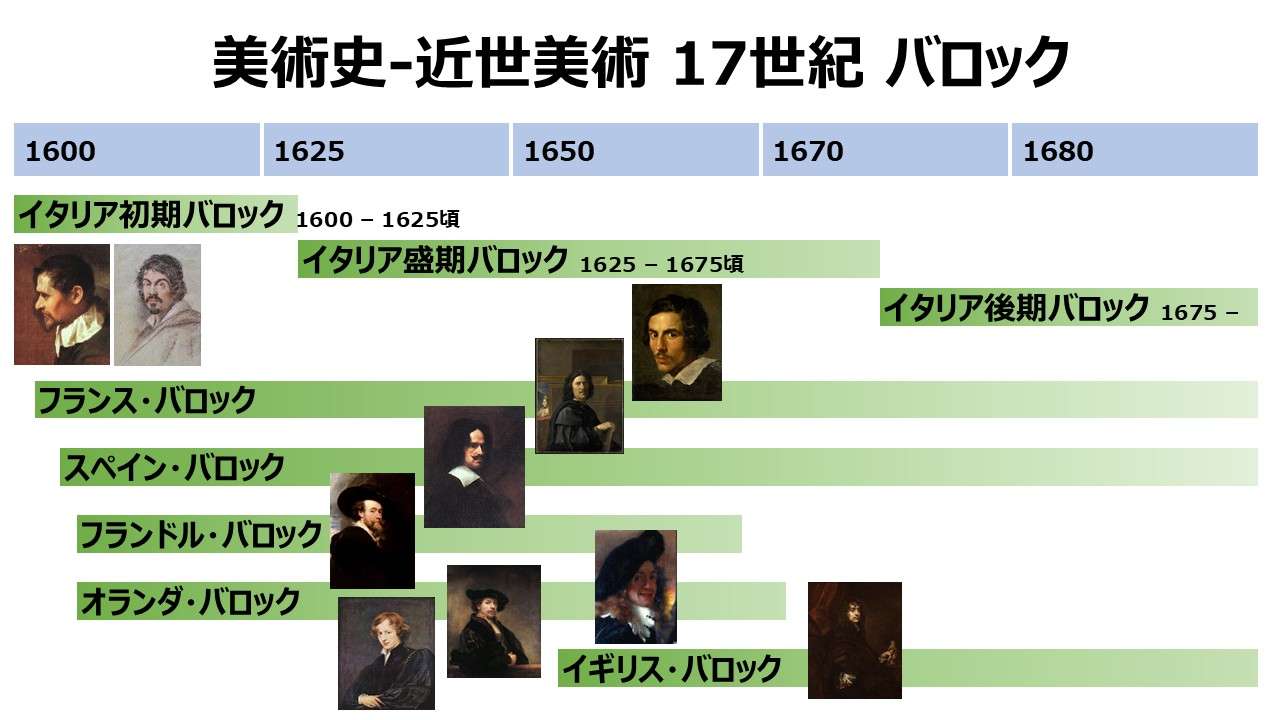

東洋では、明王朝の治下、画家は淡墨や書を使って雄大な風景画や花鳥図、物語絵を描いた。日本では、示唆に富んだ水墨画や金の屏風絵に、禅哲学の影響が色濃く表れている。

ルネサンス

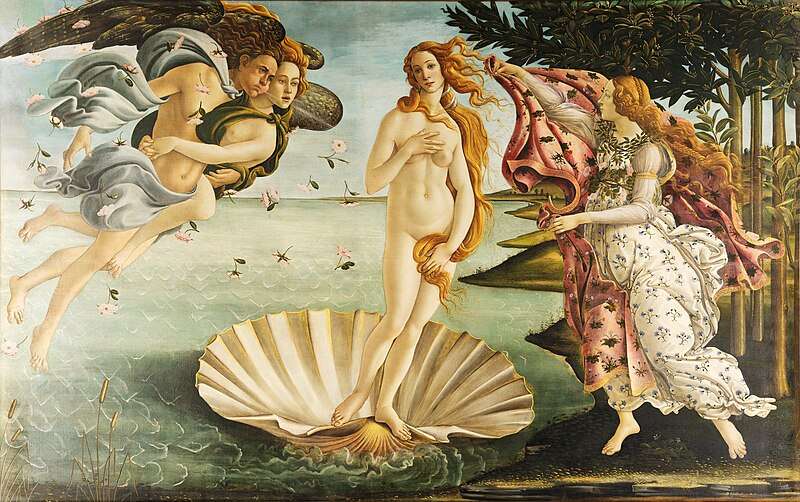

古代ギリシア・ローマ以降初めて、絵画は統一感のある空間に立体的な人物を配し、3次元という説得力のある錯覚を作り出した。人物は気品のある体と容姿を持ち、落ち着いた雰囲気がある。フィレンツェ派が美の智を探求する一方で、ヴェネツィア派は油彩画の豊かな色彩表現を重視していた。

イタリア初期ルネサンス

ロレンツォ・ギベルティ Lorenzo Ghiberti (ca.1380 – 1455)

- サン・ジョヴァンニ洗礼堂の『天国の門』

フィリッポ・ブルネレスキ Filippo Brunelleschi (1377 – 1446)

- 『イサクの燔祭』

ヤコポ・デラ・クエルチア Jacopo della Quercia (ca.1374 – 1438)

- 『ガイアの泉』(1408 – 1419)

ルカ・デラ・ロッビア Luca della Robbia (1400 – 1481)

- 『カントリア』(1431 – 1438)

マザッチオ Masaccio (1401 – 1428)

- ブランカッチ礼拝堂フレスコ画『貢の銭』(1420年代)

ドナテッロ Donatello (ca.1386 – 1466)

- 『聖マルコ像』(1411 – 1414)

- 『聖ゲオルギウス像』(1415 – 1417)

マゾリーノ Masolino da Panicale (1383 – 1435/1440)

パオロ・ウッチェロ Paolo Uccello (1397 – 1475)

- 『サンロマーノの戦い』(1435 – 1460)

フラ・アンジェリコ Fra’ Angelico (1390/1395 – 1455)

- 『受胎告知』(ca.1425 – 1428)

ピエロ・デラ・フランチェスカ Piero della Francesca (1412 – 1492)

- 『キリストの洗礼』(ca.1448 – 1450)

ドミニコ・ヴェネツィアーノ Domenico Veneziano (ca.1410 – 1461)

- 『サンタ・ルチア・デ・マニョーリ祭壇画』(1445 – 1447)

ルカ・シニョレッリ Luca Signorelli (ca.1450 – 1523)

- 『聖母子とイニューディ』

(ca.1490)

- 『マグダラのマリアのいる磔刑』(ca.1502 – 1505)

アントネッロ・ダ・メッシーナ Antonello da Messina (ca.1430 – 1479)

- 『書斎の聖ヒエロニムス』(ca.1474)

- 『男性の肖像 (ロンドン)』(1475 – 76)

フィリッポ・リッピ Fra Filippo Lippi (1406 – 1469)

- 『バルバドーリ祭壇画』 (1438)

アントニオ・デル・ポライウォーロ Antonio del Pollaiolo (1429/1433 – 1498)

- 『ヘラクレスとヒュドラ』(ca.1475)

ピエロ・ディ・コジモ Piero di Cosimo (ca.1462 – 1521)

- 『シモネッタ・ヴェスプッチの肖像』(1480年代)

- 『聖人のいる無原罪の御宿り』(1485 – 1505)

アンドレア・デル・カスターニョ Andrea del Castagno (ca.1421 – 1457)

- 『最後の晩餐』 (1447)

アンドレア・デル・ヴェロッキオ Andrea del Verrocchio (ca.1435 – 1488)

- 『授乳の聖母』(1467 – 1469)

またの名は『聖母子と二人の天使』

ピエトロ・ペルジーノ Pietro Perugino (ca.1448 – 1523)

- 『マグダラのマリア』(ca.1500)

ドメニコ・ギルランダイオ Domenico Ghirlandaio (1448 – 1494)

- 『ジョヴァンナ・トルナブオーニの肖像』(1488)

アンドレア・マンテーニャ Andrea Mantegna (ca.1431 – 1506)

- 『ゲッセマネの祈り』(1458 – 1460)

サンドロ・ボッティチェリ Sandro Botticelli (ca.1445 – 1510)

盛期ルネサンス

線の強調と過剰な装飾を特徴とする15世紀イタリア絵画から脱却したのが盛期ルネサンス様式である。1520年のラファエロの死と1527年のローマ略奪によって終焉をもたらされた。

レオナルド・ダ・ヴィンチ Leonardo da Vinci (1452 – 1519)

ミケランジェロ、ラファエロとともに、盛期ルネサンスの三大巨匠といわれている

ミケランジェロ・ブオナローティ Michelangelo Buonarroti (1475 – 1564)

レオナルド・ダ・ヴィンチ、ラファエロとともに、盛期ルネサンスの三大巨匠といわれている

ラファエロ・サンティ Raffaello Santi (1483 – 1520)

レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロとともに、盛期ルネサンスの三大巨匠といわれている

- 『アテナイの学堂』(1509 – 1510)

- 『ベルヴェデーレの聖母』(ca.1506)

アンドレア・デル・サルト Andrea del Sarto (1486 – 1530)

- 『ハルピュイアの聖母』 (1517)

フラ・バルトロメオ Fra Bartolomeo (1472 – 1517)

- 『聖カタリナの神秘の結婚』 (1511)

ドッソ・ドッシ Dosso Dossi (ca.1490 – 1542)

- 『風景の中のキルケと恋人たち』(ca.1525)

コレッジオ Correggio (ca.1489 – 1534)

- 『羊飼いの礼拝』(ca.1529)

ロレンツォ・ロット Lorenzo Lotto (ca.1480 – 1556/1557)

- 『レカナティの受胎告知』 (ca.1534)

セバスティアーノ・デル・ピオンボ Sebastiano del Piombo (ca.1485 – 1547)

- 『ラザロの復活』(1517 – 1519)

ヴェネツィア・ルネサンス

ジョヴァンニ・ベッリーニ Giovanni Bellini (ca.1430 – 1516)

- 『ピエタ』(ca.1465-70)

- 『総督レオナルド・ロレダンの肖像 』(ca.1501)

ヴィットーレ・カルパッチョ Vittore Carpaccio (ca.1465 – ca.1525)

- 『聖ウルスラの夢』(1497-98)

『聖ウルスラの伝説』は、9枚の大きな壁画のシリーズで、ロレダン家の依頼により、もともと彼らの後援を受けていたヴェネツィアの聖ウルスラ会のために制作

ジェンティーレ・ベッリーニ Gentile Bellini (ca.1429 – 1507)

- 『サン・ロレンツォ橋での十字架の奇跡』(ca.1500)

パルマ・イル・ヴェッキオ Palma il Vecchio (1480 – 1528)

- 『風景の中のヴィーナスとキューピッド』(ca.1523 – 1524)

ジョルジョーネ Giorgione (ca.1477/78 – 1510)

- 『テンペスタ』 (ca.1508)

ティツィアーノ・ヴェチェッリオ Tiziano Vecellio (ca.1490 – 1576)

- 『聖母被昇天』(1516 – 1517)

- 『ウルビーノのヴィーナス』(ca.1538)

ティントレット Tintoretto (1518 – 1594)

- 『最後の晩餐』 (1592 – 1594)

ヤコポ・バッサーノ Jacopo Bassano (ca.1510 – 1592)

- 『切り株につながれた2頭の猟犬』(1548)

パオロ・ヴェロネーゼ Paolo Veronese (1528 – 1588)

北方ルネサンス

14~15世紀になると、北ヨーロッパの芸術家たちは、イタリア同様、より写実的な世界を描き始めた。イタリアの画家は、解剖学・遠近法・古典芸術の研究を通して、この高まる自然主義へ到達したが、北方の画家は油彩技法を開発してそれを極めた。そして細部を精密に描写することで自然主義を実現した。

イタリアでは都市がそうであったように、北ヨーロッパでは宮廷がルネサンスのスポンサーだった。王侯貴族のパトロンは、巨額の報酬と魅力的な機会を与えることで最高の芸術家達を集めることができた。フランス王シャルル5世(在位:1364 – 80)、神聖ローマ皇帝カール4世(在位:1355 – 78)のもと、芸術が反映した時期を北方ルネサンスの起こりとされている。

16世紀のフランドル

クラウス・スリューテル Claus Sluter(ca.1340 – 1405/1406)

- 『モーゼの井戸』 (ca.1340)

メルキオール・ブルーデルラム Melchior Broederlam(ca.1350 – ca.1411)

- 『受胎告知』『聖母のエリザベト訪問』 (1393 – 1399)

シャンモル修道院祭壇画の左パネル

ロベルト・カンパン Robert Campin(ca.1375 – 1444)

- 『メロードの祭壇画』 (ca.1425 – 1430)

ヤン・ファン・エイク Jan van Eyck(ca.1395 – 1441)

- 『アルノルフィーニ夫妻像』(1434)

ロヒール・ファン・デル・ウェイデン Rogier van der Weyden(1399/1400 – 1464)

- 『十字架降架』(ca.1435)

ヒューホー・ファン・デル・フース Hugo van der Goes(ca.1440 – 1482)

- 『ポルティナーリ祭壇画』(1477 – 1478)

ペトルス・クリストゥス Petrus Christus(ca.1410 – 1475/1476)

- 『キリストの哀悼』(ca.1450)

ハンス・メムリング Hans Memling(ca.1440 – 1494)

- 『受胎告知』 (1480年代)

ヘールトヘン・トット・シント・ヤンス Geertgen tot Sint Jans(ca.1465 – ca.1495)

- 『夜のキリスト降誕』(ca.1490)

ディーリック・バウツ Dieric Bouts(ca.1420 – 1475)

- 『最後の晩餐』(1464 – 1467)

ヌーノ・ゴンサルヴェス Nuno Gonçalves(ca.1421 – ca.1491)

- サン・ヴィセンテの祭壇画、大司教の衝立 (ca.1466 – 1470)

アンゲラン・カルトン Enguerrand Quarton(ca.1410 – ca.1466)

- 『慈悲の聖母』(1452)

バルトロメ・ベルメーホ Bartolomé Bermejo(ca.1440 – ca.1500)

- 『悪魔に打ち勝つ聖ミカエル』 (1468)

ジャン・フーケ Jean Fouquet (ca.1420 – ca.1481)

- 『ムランの二連祭壇画』 (1452)

ヘラルト・ダーフィット Gerard David (ca.1460 – 1523)

- 『セダノ家の三連祭壇画』 (ca.1494)

ヤン・ホッサールト(マビュース)Jan Gossaert (Mabuse) (ca.1478 – 1532)

- 『東方三博士の礼拝』(1510 – 1515)

クエンティン・マセイス Quentin Massys (1465/66 – 1530)

- 『両替商とその妻』 (1514)

ルーカス・ファン・レイデン Lucas van leyden (1494 ‐ 1533)

- 『最後の審判』 (1526 -1527)

ヨアヒム・パティニョール Joachim Patinir (1480 – 1524)

- 『ステュクス川を渡るカロンのいる風景』(1515 – 1524)

ヒエロニムス・ボッス Hieronymus Bosch (ca.1450 – 1516)

- 『快楽の園』 (1503 – 1504)

- 『十字架を担ぐキリスト』(ca.1510 – 1516)

ピーテル・ブリューゲル(父)Pieter Bruegel(Brueghel) de Oude (ca.1525 – 1569)

ヤン・ファン・スコレル Jan van Scorel (1495 – 1562)

- 『ハドリアヌス6世 (ローマ教皇)』

マールテン・ファン・ヘームスケルク Maarten van Heemskerck (1498 – 1574)

- 『コロッセオを背景にした自画像』(1553)

アントニス・モル Sir Antonis Mor (ca.1520 – ca.1578)

- 『イングランド女王メアリー1世像』 (1554)

フランス・フローリス Frans Floris (1519/1520 – 1570)

- 『叛逆天使の墜落』 (1554)

ドイツ・ルネサンス

シュテファン・ロッホナー Stefan Lochner (ca.1400 – 1451)

- 『薔薇垣の聖母』(ca.1450)

コンラート・ヴィッツ Konrad Witz (ca.1400 – ca.1546)

- 『奇跡の漁り』(1444)

マルティン・ショーンガウアー Martin Schongauer (ca.1448 – 1491)

- 『羊飼いの礼拝』(ca.1475)

ミヒャエル・パッヒャー Michael Pacher (ca.1435- 1498)

- 『聖ヴォルフガング祭壇画』(1481)

アルブレヒト・デューラー Albrecht Dürer (1471 – 1528)

マティアス・グリューネヴァルト Matthias Grünewald (ca.1470/1475 – 1528)

- 『イーゼンハイム祭壇画』 (ca.1512 – 1516)

アルブレヒト・アルトドルファー Albrecht Altdorfer (ca.1480 ‐ 1538)

- 『アレクサンダー大王の戦い』(1529)

ハンス・バルドゥング・グリーン Hans Baldung Grien/Grün (ca.1484/1485 – 1545)

- 『死と乙女 Der Tod und die Frau』(1517)

ルーカス・クラナハ(父) Lucas Cranach der Ältere (ca.1520 – ca.1578)

- 『ヴィーナス』 (1532)

ハンス・ホルバイン(子)Hans Holbein (1497/1498 – 1543)

- 『ロッテルダムのエラスムスの肖像』(1523)

ティルマン・リーメンシュナイダー Tilman Riemenschneider (1460 – 1531)

- 『聖ヤコブ教会の聖血の祭壇』

ベルント・ノトケ Bernt Notke (ca.1435 – ca.1509)

- 『死の舞踏』

ファイト・シュートス Veit Stoss (ca.1447 – 1533)

- 『ファイト・シュトースの祭壇画』 (1477 – 1489)

マニエリスム

マニエリスムは、ラファエロが没した1520年前後に、ラファエロ信奉者たちによってローマで起こったとされる。ジョルジョ・ヴァザーリが「マニエラ(洗練)」という言葉を最初に使った。「マンネリズムに見られるように、後の批評家たちが、ルネサンスからバロックへの過渡期に現れた気取った様式として批判する際の蔑称ともなった。

マニエリズム様式は、上品で情緒的とされる一方、気取っていて退廃的とも批判される。宮廷の中には正式な宮廷様式として確立した所もあった。

上品さと優れた技術のもとに、心を乱す要素がしばしば隠され、大げさなポーズの引き伸ばされた人物像や、大胆な色彩や光の当て方、大きく歪んだ尺度や遠近感を使うことで絵に緊張感とドラマを生み出した。

イタリア・マニエリスム

パルミジャニーノ Parmigianino (1503 – 1540)

- 『長い首の聖母』(1535)

ジュリオ・ロマーノ Giulio Romano (1499 – 1546)

- 『クピドとプシューケーの結婚披露宴』

ベンヴェヌート・チェリーニ Benvenuto Cellini (1500 – 1571)

- 『メデューサの首を持つペルセウス』 (1545 – 1554)

ポントルモ(ヤコポ・カルッチ)Pontormo, Jacopo Carucci (1494 – 1557)

- 『エマオの晩餐』 (1554)

ブロンツィーノ Agnolo Bronzino (1503 – 1572)

- 『愛の勝利の寓意』(1545)

ジョルジョ・ヴァザーリ Giorgio Vasari (1511 – 1574)

- 『ゲツセマネの祈り』(ca.1570)

ジャンボローニャ Giambologna (1529 – 1608)

- 『サビニの女たちの略奪』(1574 – 82)

フェデリコ・バロッチ Federico Barocci (ca.1535 – 1612)

- 『民衆の聖母』(1579)

フェデリコ・ツッカリ Federico Zuccari (ca.1542/1543 – 1609)

- 『中傷』(ca.1570)

イタリア以外のマニエリスム

フォンテーヌブロー派

ロッソ・フィオレンティーノ Rosso Fiorentino (1494 – 1540)

- 『リュートを弾く天使』(1521)

ジャン・グージョン Jean Goujon (ca.1510 – ca.1568)

- 『幼子の噴水』(1547 – 1550)

フランチェスコ・プリマティッチオ Francesco Primaticcio (1504 – 1570)

- 『オデュッセウスとペーネロペー』(1563)

フランソワ・クルーエ François Clouet (ca.1510 – 1572)

- 『エリザベート・ドートリッシュ』(1571)

アロンソ・ベルゲーテ Alonso González Berruguete (ca.1488 – 1561)

- 『サロメ』(1512 – 1516)

エル・グレコ El Greco (1541 – 1614)

- 『聖三位一体』(1577 – 1579)

ジュゼッペ・アルチンボルド Giuseppe Arcimboldo (1526 – 1593)

- 『四季』 (1573)

- 『春』

- 『夏』

- 『秋』

- 『冬』

ハンス・フォン・アーヘン Hans von Aachen (1552 – 1615)

- 『寓話』または『正義の勝利』 (1598)

バルトロメウス・スプランヘル Bartholomäus Spranger (1546 ‐ 1611)

- 『サルマキスとヘルマフロディトス』

アドリアーン・デ・フリース Adriaen de Vries (ca.1556 – 1626)

- 『水星とプシュケ』(1593)

中国・明王朝

国際色豊かではあったが、モンゴル族が建てた元朝は芸術の庇護に熱心ではなかった。明の建国と共に宮廷の芸術庇護が高まり、公認の宮廷画家に加え、南宋時代の画法で描く浙派も盛んだった。

画家兼学者も多数輩出され、明四大家の沈周・文徴明・唐寅・仇英を筆頭に「詩書画三絶」の域に達し、元代の大家の画法を受け継いだ呉派として知られるようになった。

戴進 たい しん Dai Jin (1388 – 1462)

- 『关山行旅图』

沈周 しん しゅう Shen Zhou (1427 – 1509)

- 『廬山高図』(1467)

文徴明 ぶん ちょうめい Wen Zhengming (1470 – 1559)

- 『倣李成寒林図』 (1542)

唐寅 とう いん Táng Yín (1470 – 1524)

- 『陶穀贈詞図』

仇英 きゅう えい Qiú Yīng (1494 – 1552)

- 『南都繁会图』

董其昌 とう きしょう Dǒng Qíchāng (1555 – 1636)

- 『婉孌草堂図』 (1597)

陳洪綬 ちん こうじゅ Ch’en Hung-shou (1598 – 1652)

- 『西廂記挿図』

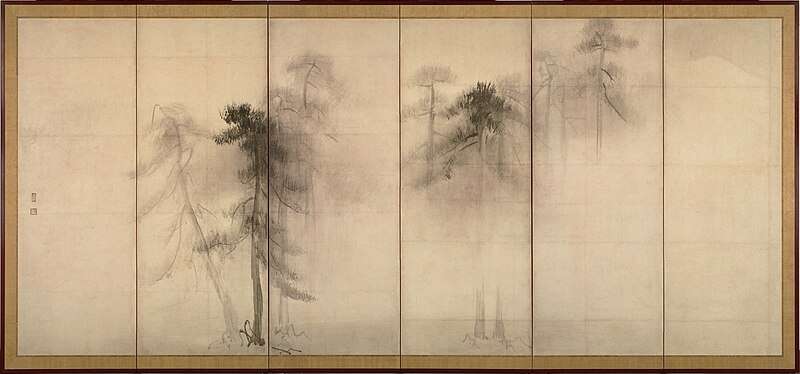

日本美術

足利幕府は、偉大な芸術の庇護者であり、能楽・水墨画・造園・華道・茶道など、日本の伝道美術の多くがこの時代を起源とする。

この時代の芸術は、肉体労働と座禅の修行をバランスよく行うことを奨励した禅哲学の影響を色濃く反映している。水墨画や書道、詩、造園などの芸術活動は僧侶の修行の重要な側面でもあった。

禅美術のテーマは、人生の意義の個人的探究と、自然界の偉大さに取り組むことだった。

雪舟 (1420 – 1506)

- 『秋冬山水図』

- 『冬景図』

- 『秋景図』

狩野永徳 (1543 – 1590)

- 『洛中洛外図』

- 『上杉本 右隻』

- 『上杉本 左隻』

千利休 (1522 – 1591)

- 竹花入「音曲」

長谷川等伯 (1539 – 1610)

- 『松林図屏風』(1593 – 1595)

中央・南アメリカ

インカ美術

インカ帝国は、小さな一首長制社会として1220年代に中央ペルーのクスコ地方で始まった。山を通る長い石造りの身の交通網は迅速なコミュニケーションと軍隊の移動を可能にし、インカ帝国はそれによって広大な領土を支配することが可能になった。

独創性より機能性を重視した建築であったが、腕の良い石工で、地元で採掘した金銀を使って儀式用の工芸品を作り出している。

- ビクーニャウールと綿でできたチュニック(1450 – 1540)

アステカ美術

アステカ美術のほぼ全ては、アステカの宇宙論(天地創造)を物質として表現したものである。アステカの美術形態は石彫であり、おおむね堂々とした形をしている。木材や焼成粘土、宝石、羽などの素材を使った工芸品の技術も高かった。

- 『コアトリクエの石像』

- 『コヨルシャウキの頭像』

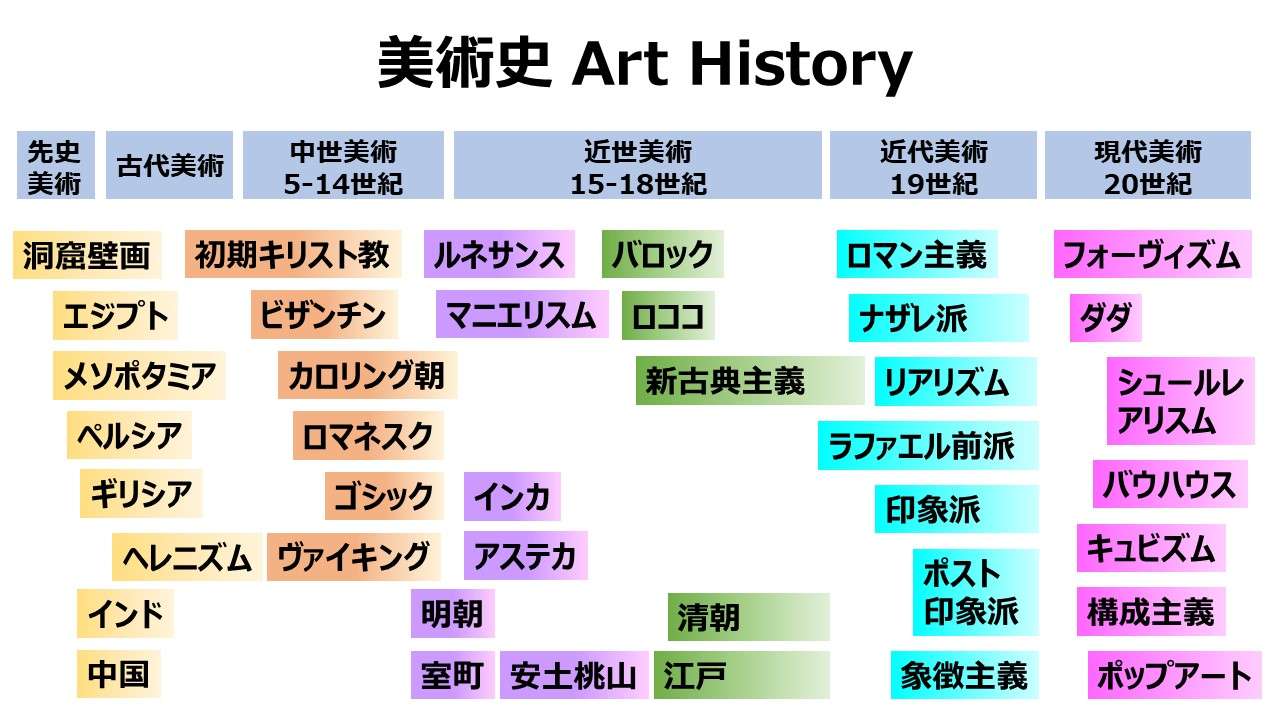

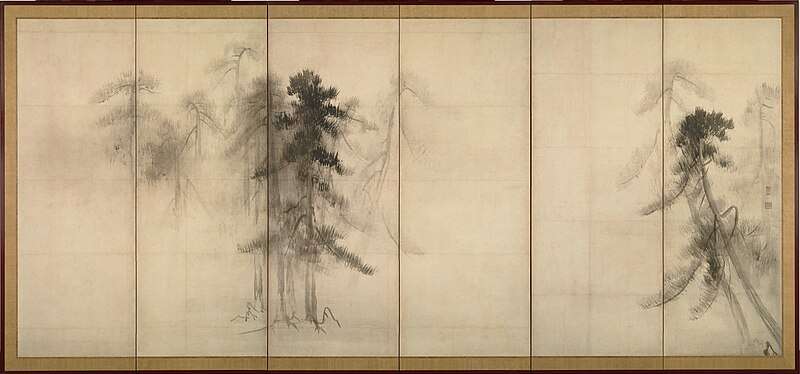

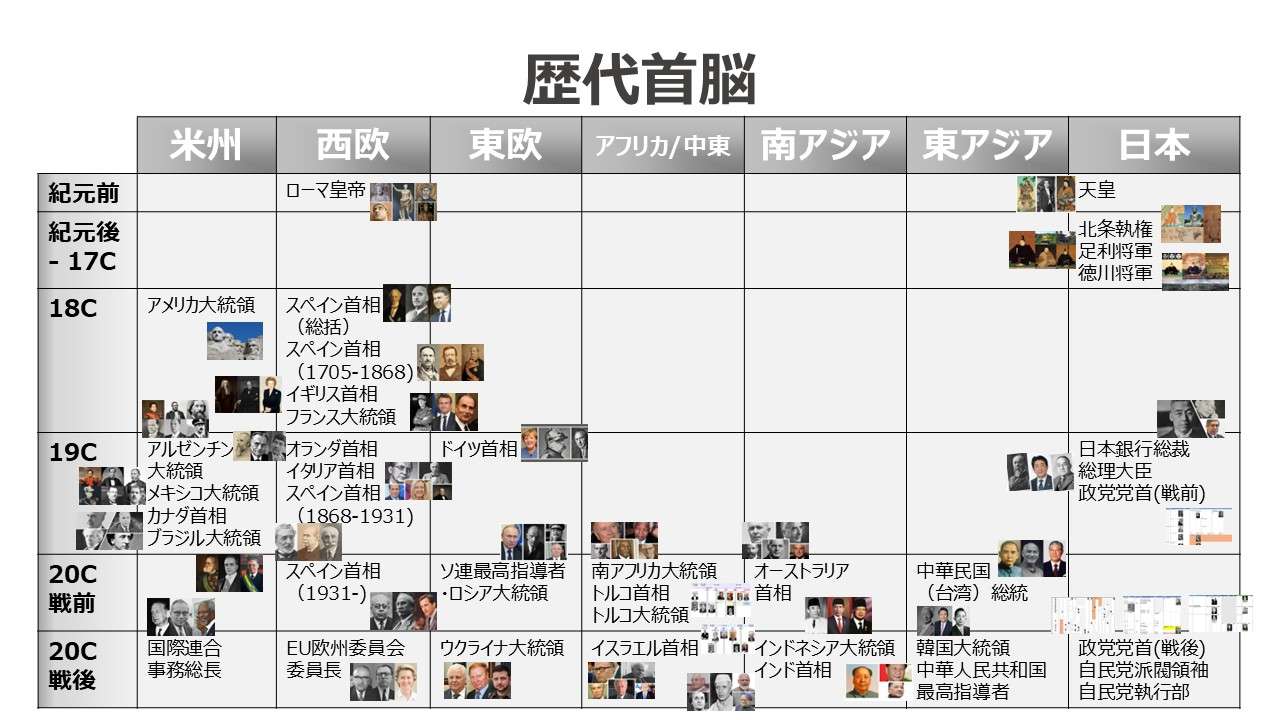

美術史 Art History

美術史 Art History

| 先史美術 | Prehistoric Art |

| Ancient Art | |

| Medieval Art | |

| Early Modern Art | |

| Early Modern Art | |

| 近世美術 17‐18世紀 | Early Modern Art |

| 近代美術 19世紀 | Modern Art |

| 現代美術 20世紀 | Contemporary Art |

参考リンク

あわせて読みたい

コメント