業務分析 Process Analysis

ビジネスプロセスとは、特定の価値ある製商品サービスを顧客に提供するために行われるもので、いくつかの機能組織にわたる経営活動(事業活動)の集合体である。もっとシンプルに言えば、自社の製商品サービスを、より品質を高く、より低コストで、顧客にとってより効用の高いものにする活動の集合体である。

例えば、保険業界にとってすれば、クレーム(claim)とは、保険事故の発生により、保険契約に基づいて被保険者から起こされる保険金支払請求の対応処理を行うことであり、これはビジネスプロセスといえる。

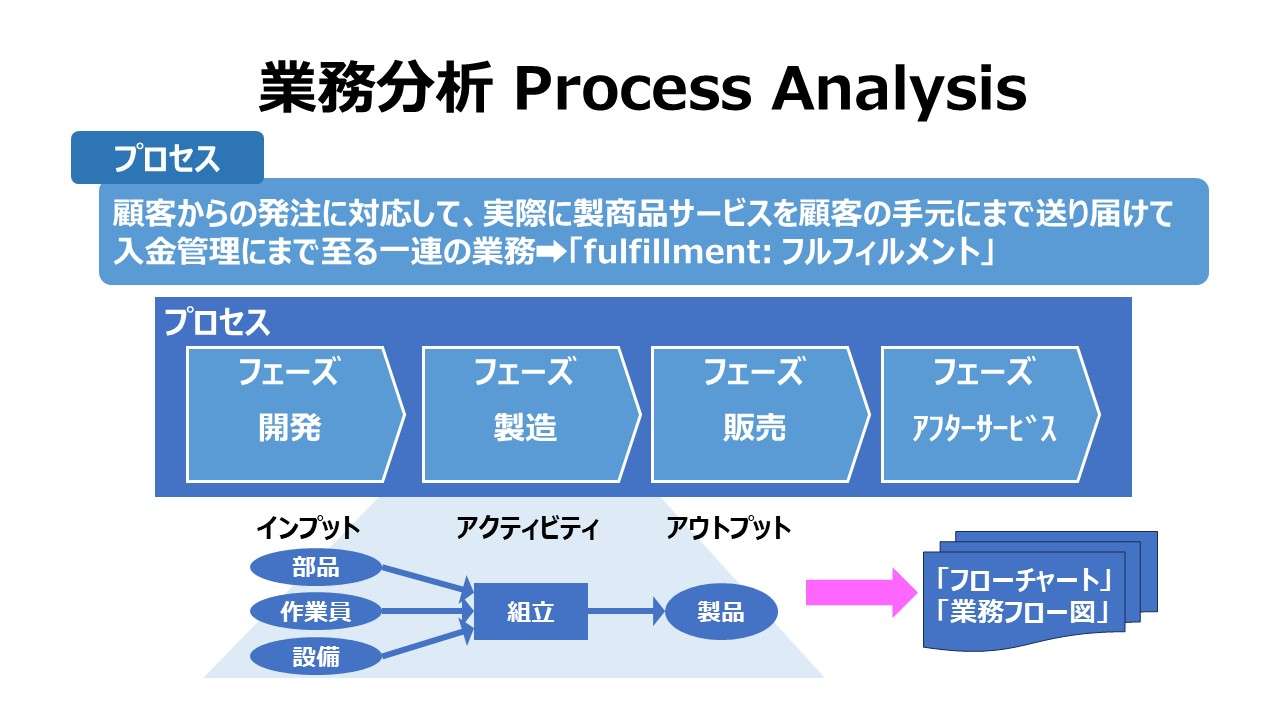

多くの業種業界において、顧客からの発注に対応して、実際に製商品サービスを顧客の手元にまで送り届けて入金管理にまで至る一連の業務は、「fulfillment: フルフィルメント」と呼ばれて、これが典型的なビジネスプロセスの形態である。

生産活動もまたプロセスで間違いないけれども、実態としてはフルフィルメントを構成するサブプロセス、つまり、顧客からの発注対応に関して必ずやらねばならない一連のプロセス要素のひとつであるということだ。

販売機能もまたフルフィルメントに必要なサブプロセスである。なぜなら、顧客発注の前に必ず発生するものだからだ。

どんなプロセスでも、インプットとアウトプットが存在する。インプットには、部材、労働力、エネルギー(動力源)、そして資本設備(生産設備、作業用設備)などがある。プロセスは、投入されたインプットを顧客に価値のあるアウトプットへと変換する。

古典派経済学でいうところのインプットは、経済的資源であり土地・労働力・資本のことである。この時、ビジネスプロセスのアウトプットは、製品(社内加工品)でありサービスのことである。

ビジネスにおける課題とは、(フルフィルメントのための一連の)プロセスをどうやって効果的かつ効率的に機能させるかである。つまり、ムリ・ムラ・ムダをどこまで徹底的に排除できるかということだ。

業務分析(プロセス分析)は、プロセスを構成する様々な活動(activity)を理解するために行われる。それぞれの活動がどう機能しているのかについて、また、プロセス内で各活動がどう連携しているかについて理解を進めようとする。

業務分析は、プロセス中にある各フェーズ(販売や生産など)単位で、段階的(step-by-step)に行われ、それぞれを「インプット」「アウトプット」「オペレーション(作業)」の種別ごとにブレークダウンしていく。

その分析結果は、「フローチャート」「業務フロー図」等といった形式で可視化され共有されることになる。

「フローチャート」「業務フロー図」の類は、世の中には数えきれないほどのフォーマットや記述ルールが存在する。また、個人や会社独自のものまで想定すると、とても数えようという気にもならない。筆者も現役の頃は独自のものを使っていた。

記述方法の決め方やテンプレの選択方法のアドバイスは別稿を参照頂くとして、ここではポイントだけを記しておく。

- コーディングまでの自動化で省力化を図りたい場合は、UML等の正規版を選ぶ

- 関係者との共通理解促進を図りたい場合は、独自ルールのものでも構わない

- たとえ独自ルールのものであっても、凡例・記述手順・用語解説は漏れなく設定しておく

「フローチャート」「業務フロー図」で明らかになったプロセスを目の前にして、次は実践の場で、オペレーションの中での業務的意思決定に際して参考にしていく。

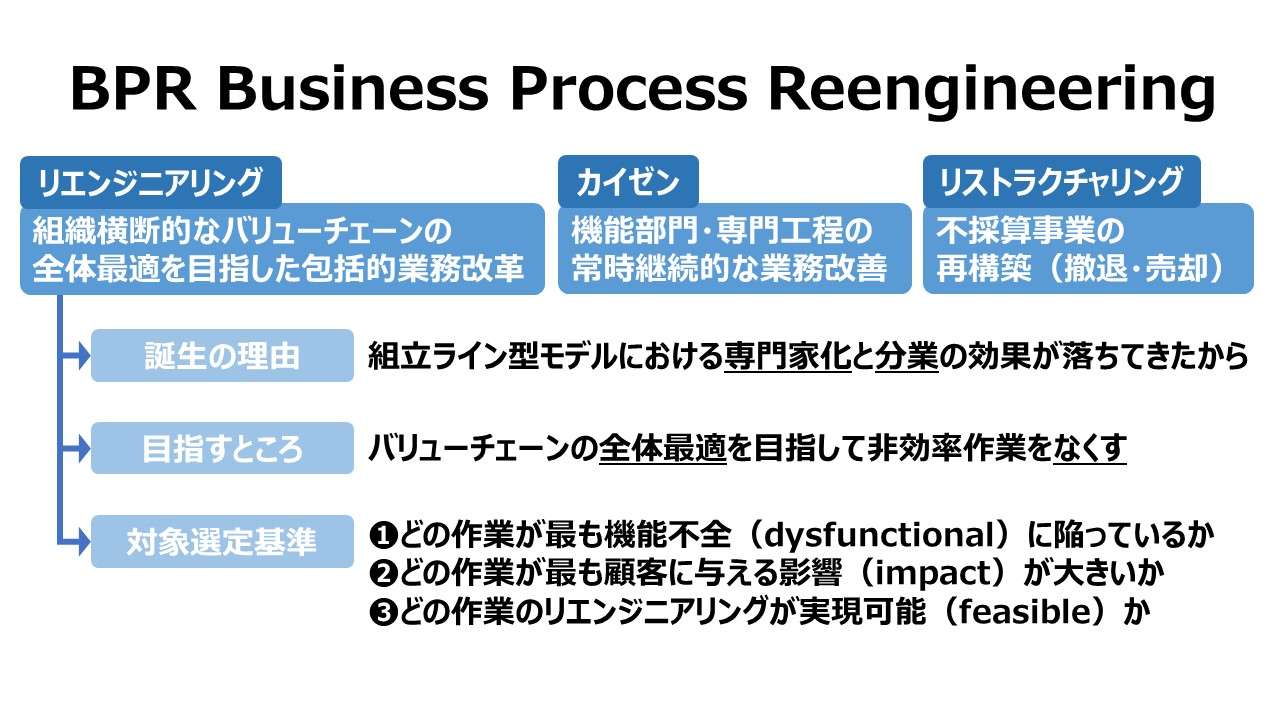

さらに、日々のオペレーションのカイゼン活動まで実行する段になったら、これらの情報を活用して、カイゼン検討作業を進める。カイゼン活動を通して、プロセス中の活動(activity)に変更を加えたなら、業務マニュアルと共に、「フローチャート」「業務フロー図」にも必要な改訂を施すことを忘れない。

プロセス改善のTIPSはいろいろあるが、シンプルで汎用的なものとして、

「ECRSの4原則」ならば、

- 排除(Eliminate):業務をなくすことができないか?

- 結合(Combine):業務を1つにまとめられないか?

- 交換(Rearrange):業務の順序や場所などを入れ替えることで、効率が向上しないか?

- 簡素化(Simplify):業務をより単純にできないか?

となるし、ごく簡単に、

- 無駄・ロス・二重手間をなくす(インプットを少なくする)

- ひとつひとつの作業効率を上げる(アクティビティのインプット/アウトプット変換効率を上げる)

- より良い品質・価値の産出を目指す(アウトプットの質/量を増やす)

と考えることもできる。

あわせて読みたい

コメント