概要

産業社会学は、社会学の一領域で、産業の構造や機能を多角的に分析するものである。主要な研究テーマとして、職場における人間関係・労使関係、産業と地域社会との関連などを研究する。

産業社会学の主要な研究対象は「企業」である。企業は経済活動に従事するから、経済学や経営学の研究対象でもある。企業を社会学的な面から見れば、企業は社会集団(組織)であり、自営業をイメージすれば分かる通り、家族と企業は、その昔は一体化していた。

産業革命以来、両者の分離が進み、今日では大多数の企業の従業員は、毎日、家族(家庭)と企業(職場)の間を往復(通勤)するようになった。

この外観から、家族と企業は近代産業社会における2つの最も基礎的な構造単位を成しているともいえる。

しかし、第2次世界大戦以前の日本の社会学では、企業を研究対象とする分野は明確には確立されてはいなかった。企業は専ら、経済学や経営学の研究対象として認識されていたからである。

そのため、領域社会学の中において、産業社会学は、家族社会学や農村社会学よりも発展が遅れたといわれている。

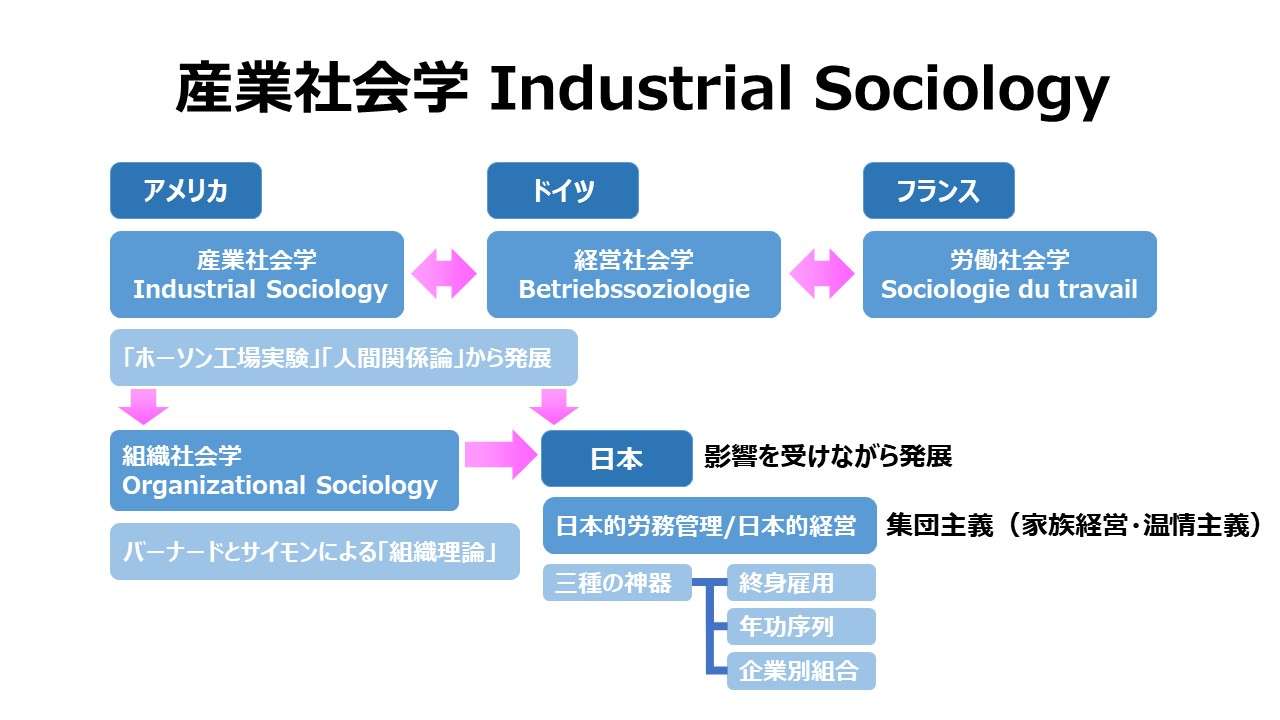

産業社会学の起源と名称

産業社会学は、1920年代にG・E・メーヨー、ロースリスバーガーらがアメリカで行ったホーソン実験を契機として、雇用従業者のモラール(志気)や彼らの組織するインフォーマル・グループの重要性に注目し、科学的管理法にかわる理論的枠組みを備えた学問領域として、1930年代に入ってから確立されたと認識されている。

同じ頃、ドイツでは、経営社会学(Betriebssoziologie)が企業を研究する領域社会学のひとつとして始まった。経営社会学は、マックス・ヴェーバーによって主催されたドイツ社会政策学会の工場労働者調査を出発点とし、ゲッツ・ブリーフスによって体系化されていった。

アメリカでは、ホーソン工場実験の記録を含むロースリスバーガーとディクソンの『経営と労働者』(1939)が出版され、その実験結果に基づいた「人間関係論」が広く世間に知れ渡るようになるとともに産業社会学も広がりを見せたが、学問として確立されたのはやはり第二次世界大戦後のことであった。

ドイツで始まった経営社会学は、スタート時期がナチス台頭と重なったため弾圧・中断を余儀なくされ、ナチスの労働政策を批判したブリーフスはアメリカへの亡命を余儀なくされた。

それゆえ、ドイツの経営社会学は、第二次世界大戦後にダーレンドルフ、フェルステンベルグ、マンゴルトらの戦後世代を担い手として再出発することとなった。

この再出発の経緯から、ドイツの経営社会学はアメリカの産業社会学の影響を大いに受けることになったため、ブリーフス以来の経営社会学という名称も、「産業-経営社会学(Industrie- und Betriebssoziologie)」というように変容せざるを得なかった。

一方、フランスでは、既に産業社会学の名が知られていたので、自らの独自カラーを出すために、「労働社会学(sociologie du travail)」の名称を使うようになった。独自カラーとは、「産業」よりも「労働」に力点を置く、労働問題を主要研究課題とする社会学であった。

労働社会学は、労働を規定している諸状況との関連で、労働の主体すなわち労働者の諸行為とその人間関係や組織を研究する。産業社会学がもっぱら雇用主の観点から操作の対象として労働者を論じるのに対し、経済や技術の変化と人間の接点である生産の現場に注目しつつ、社会階層としての労働者の可能性に強い関心を持った。

それと同時並行的に、アメリカでは「組織社会学(Organizational Sociology)」という名称も使われ始めるようになった。バーナードとサイモンが創始した「組織理論」に影響を強く受けて世界中に広まった。

バーナードはロースリスバーガーと同じハーバード・ビジネススクール出身で、有名な著書『経営者の役割』(1938)において、理論的にはヴェーバーの官僚制理論、およびパーソンズの行為理論をベースに、ロースリスバーガーらのインフォーマル組織論も統合して、独自の総合性を持った組織の一般理論を構築した。

このとき、組織社会学が指す「組織」とは、企業だけではなく、官庁や宗教組織、病院などの非営利組織も含むものとされるため、研究対象領域としては、以前の産業社会学よりも広くなる。ただし、論じるのが企業組織に限定されれば、事実上、産業社会学と同範囲(同義)となる。

日本での進展

企業や組織を研究対象とする領域社会学は、戦前の日本には存在しなかった。

日本では、第二次世界大戦後、企業組織内部に形成されるインフォーマル・グループや雇用従業者のモラールをめぐる調査や研究が盛んに行われ、雇用従業者の勤労意欲や企業風土の日本的特質の解明が進められてきた。

戦後すぐから日本の産業社会学の歩みが始まるのは、戦前の研究『職業社会学』(1941)から転身した尾高邦雄からであった。尾高は、『産業における人間関係の科学』(1953)でホーソン工場実験とアメリカ流の産業社会学を日本に紹介し広めた。

尾高は『産業社会学』(1958)で、「人間関係管理」と「人間関係分析」とは異なる点などを主張したが、労務管理技法としての人間関係論の流行は1950年代で終わってしまった。それ以後、人間関係という用語はすたれていき、日本の産業社会学は人間関係論との結び付きから離れていくことになった。

この段階で、尾高はミクロ社会学的なモラール・サーベイと労働者意識の調査に特化するようになり、その後は職場の自主管理や労使関係を研究対象とするようになった。それらの諸研究をまとめたのが『産業社会学講義』(1981)であった。

松島静雄は『労務管理の日本的特質と変遷』(1962)で、日本の労務管理の現状分析研究を進めた。間宏は『日本労務管理史研究-経営家族主義の形成と展開』(1964)で、日本の労務管理の歴史的研究を行った。

この時期には、企業内職場集団・経営組織・労使関係から、企業と地域社会の関係や企業文化に至るまで、企業の社会学的研究の空間が急拡大を見せた。この段階で産業社会学が日本に本格的に定着したといえる。

日本的労務管理/日本的経営の研究

高度経済成長を経て、世界第2位の経済大国に駆け上がった日本経済と歩調を合わせるように、日本の産業社会学が大いに研究成果を上げたと思われるテーマが、「日本的労務管理」「日本的経営」の解明であった。

その嚆矢は、尾高邦雄編『鋳物の町』(1956)にみられる。戦後初期の川口市鋳物工場といった中小企業における「日本的なもの」の特質を「親分・子分」的関係に求め、これを解明することを目的とした研究である。

次いで、松島静雄による日本の労務管理に対する実証的研究、間宏による日本の労務管理の歴史的研究がこのテーマを大企業の分析にまで押し広げることになった。

彼らの研究に共通するのは、「日本的なもの」を温情主義ないし経営家族主義に求めた点である。

家制度が解体された戦後日本にはもはや経営家族主義という語は当てはまらないけれども、戦後日本の労務管理における「日本的なもの」は集団主義にみられるとした。

その後、「日本的経営」の強さの解明は、経営学と社会政策学と産業社会学が三つ巴となって推し進めてきた。

日本の高度経済成長の初期に、アメリカの社会学者アベグレン著『日本の工場』(1958)が、日本とアメリカの雇用形態の根本的な違いとして、「終身雇用」の存在を明らかにし、世界中の注目を浴びることになった。

ほぼ同じ頃、大河内一男・隅谷三喜男らの社会政策学グループが、日本企業における賃金と昇進は勤続年数を基準にしており、欧米企業とは根本的に異なることを明らかにし、これを「年功序列」と定義した。

また、この社会政策学グループは、大河内一男著『労働組合の生成と組織』(1956)において、戦後の労働改革と共に一斉に発足した極めて多数の日本の労働組合が、欧米の産業別の労働組合とは根本的に異なって、企業単位に組織化されている事実を実態調査に基づいて明らかにした。これは「企業別組合」として知られる。

これにより、終身雇用と年功序列と企業別組合が、日本経済の成功、引いては日本企業の強みとしての日本的経営の「三種の神器」であるという見方が定着して今日まで至ることとなった。

その後の日本的経営の研究

日本的経営の研究は、その後も世界の注目を浴び、イギリスの社会学者ロナルド・ドーア『イギリスの工場・日本の工場』(1973)では、日本的経営を西洋企業と比較した実証的研究が出た。この大著の中で、日本的雇用を対象に「日本的システム」「イギリス的システム」としての比較分析がなされた。

そこでの日本的システムは、終身雇用・年功賃金・企業別組合・企業内キャリア形成・企業内研修・企業福祉中心主義・強い企業(我社)意識によって特徴づけられ、イギリス的システムは、頻繁な転職・市場を基盤とした賃金・産業別/職能別組合・流動的キャリアコース・公共機関による職業訓練・社会保障中心主義・強い(労働)階級的意識によって特徴づけられる。

ドーアによれば、「日本は後発国であるが故、伝統的労使関係に煩われずことなく企業経営に対面することができたので、日本的システムの方が先進的な面がある。イギリスは世界に先駆けて産業革命を経験したため、伝統的労使関係が強固であり、イギリス的システムには一部後進性がある。今後はイギリスが日本型に収斂するだろう。但し、両国いずれにおいても労使関係の変化はなかなか進まないだろう」ということである。

しかしながら、バブル崩壊後、失われた30年を経験した日本企業の実態はどうだろうか?

いわゆる日本的経営を体現していた「三種の神器」である終身雇用・年功賃金・企業別組合であるが、組合組織率の低下までを考慮に入れれば、もはや三種の神器はどれも失われつつあるように見える。

また、ドーアの提唱した未来予想図とは真逆で、日本的システムは急速にイギリス的システムに近づいているようにも見受けられる。

それらと、バブル経済崩壊後の日本経済の地盤沈下とは、因果関係があるのか、単なる相関関係でしかないのか、さらなる分析・論評を待ちたいものである。

社会学の構造 The Structure of Sociology

| 理論 | 経験 | 歴史 | 政策 | ||||

| 総論 | 社会学原理 | 経験社会学 | 社会史 社会学史 (学説史) 第一世代 第二世代 (マクロ社会学) (ミクロ社会学) | 社会問題 社会政策 | |||

| 社会調査 統計的調査 計量社会学 | |||||||

| ミクロ社会学 | 行為者の内部分析 | 自我理論 社会意識論 | ミクロ社会 調査・解析 | ミクロ 社会史 | ミクロ 社会政策 | ||

| 社会システム内の相互行為 と社会関係分析 | 相互行為論 役割理論 社会関係論 社会的交換論 | ||||||

| マクロ社会学 | 社会システム 構造論 | マクロ社会 調査・解析 | マクロ 社会史 | マクロ 社会政策 | |||

| 社会システム 変動論 | |||||||

| 領域社会学 | 内包的領域 社会学 | 基礎集団 | 家族 | 家族社会学 | 家族調査 | 家族史 | 家族政策 |

| 機能集団 | 企業 | 組織社会学 産業社会学 | 組織調査・ モラール調査 | 組織史 労働史 | 経営社会政策 労働政策 | ||

| 全体社会 ×社会集団 | 国家 | 国家社会学 | 国勢調査 | 国家史 | 福祉国家政策 | ||

| 地域社会 | 農村 | 農村社会学 | 農村調査 | 農村史 | 農村政策 | ||

| 都市 | 都市社会学 | 都市調査 | 都市史 | 都市政策 | |||

| 準社会 | 社会階層 | 社会階層理論 | 社会階層調査 | 社会階層史 | 不平等問題 | ||

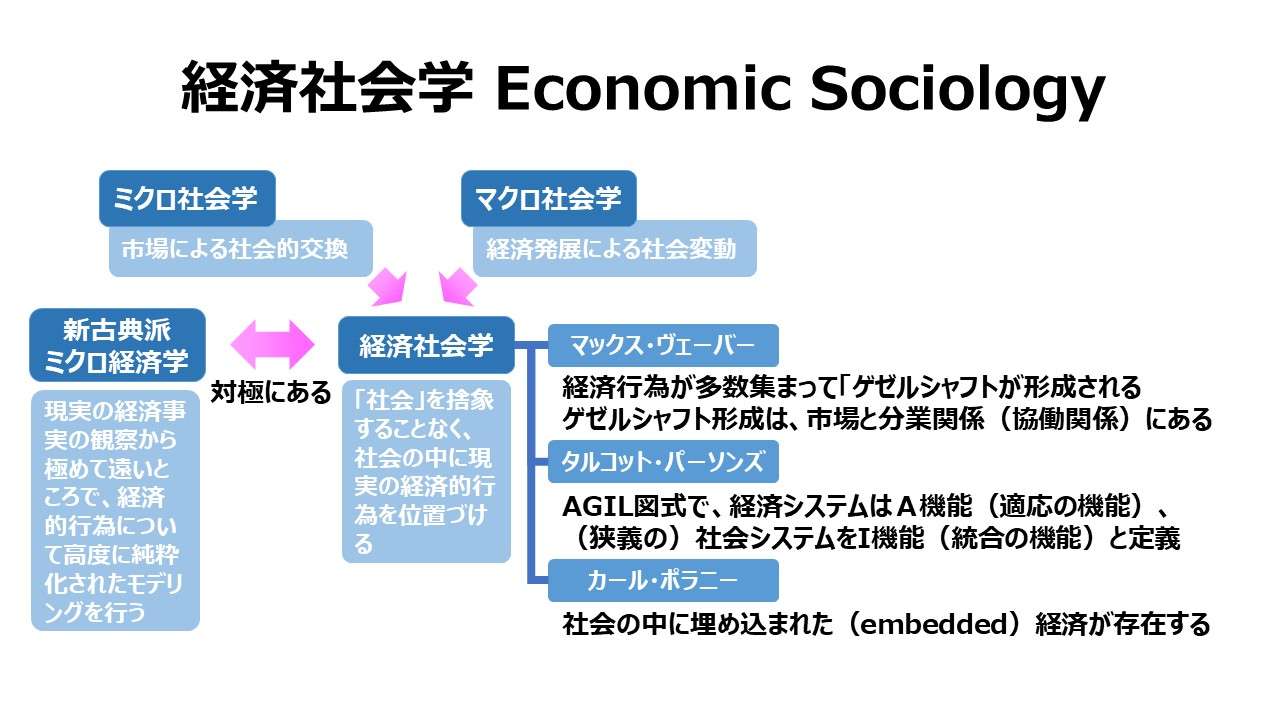

| 外延的領域 社会学 | 経済 | 経済社会学 | 経済行動・ 市場調査 | (経済史) | (経済政策) | ||

| 政治 | 政治社会学 | 投票行動・ 政治意識調査 | (政治史) | (政治政策) | |||

| 法 | 法社会学 | 法行為・ 法意識調査 | (法制史) | (法政策) | |||

| 宗教 | 宗教社会学 | 宗教行為・ 宗教意識調査 | (宗教史) | (宗教政策) | |||

| 教育 | 教育社会学 | 教育行為・ 教育意識調査 | (教育史) | (教育政策) | |||

コメント