概要

経済社会学(Economic sociology)とは、さまざまな経済現象の社会的因果関係を社会学的に分析する分野である。

これを詳解すると、経済的行為および経済システムに含まれる非経済的要素を析出し、経済的行為と他の社会的行為との関連、および経済システムと他の社会システムとの関連のあり方について、社会学的視点から分析を進める学問分野である、となる。

経済社会学は古典期と「新経済社会学」と呼ばれる現代に大別される。

古典期は、合理化、世俗化、都市化、社会階層化など、近代性とその構成要素に特に関心を持っていた。社会学は主に資本主義的近代性への反応として生まれたため、それまでの経済学は多くの古典的な社会学の研究において非常に役に立つ考察を与えてくれる存在だった。「経済社会学」という特定の用語は、1879年にウィリアム・スタンリー・ジェヴォンズによって初めて作られた。その後、1890年から1920 にかけてエミール・デュルケーム、マックス・ヴェーバー、ゲオルグ・ジンメルの著作で使用されるようになった。経済学と宗教と現代西洋の文化的「幻滅」との関係は、おそらく経済社会学の古典的な時代に示されたアプローチを最も代表している。

現代経済社会学には、経済現象のあらゆる現代社会的側面の研究が含まれる場合がある。したがって、経済社会学は、経済学と社会学が交わる分野と考えることができる。現代の経済社会学における頻繁な研究分野には、経済交流の社会的影響、経済交流が関与する社会的意味、経済交流が促進または阻害する社会的相互作用が含まれる。

学派ごとの経済社会学への取り組み姿勢の違い

- デュルケム学派:集団表象を重視するので、経済現象を社会学的方法で捉える

- 形式社会学:経済学と経済社会学とを相互補完的関係とみなし、関係社会学特有の経済現象における人間諸関係を把握することに力点を置く

- ドイツ歴史学派/アメリカ制度学派:社会と経済との不可分性から経済理論=経済社会学であるとする

- 機能主義の現代社会学:経済的行為を社会的行為の一形態として捉え、社会体系の下位体系として経済体系を分析する

「経済社会学」である意味

経済とは、人間が物的欲求を充足するために行う活動の領域であり、広義の社会システムの機能的サブシステムのひとつである。

経済それ自体としては集団でも地域社会でもないため、経済を社会学の直接の研究対象と看做すことはできない。であるから、経済は経済学の対象で間違いなく、直接的には社会学の研究対象とはならない。

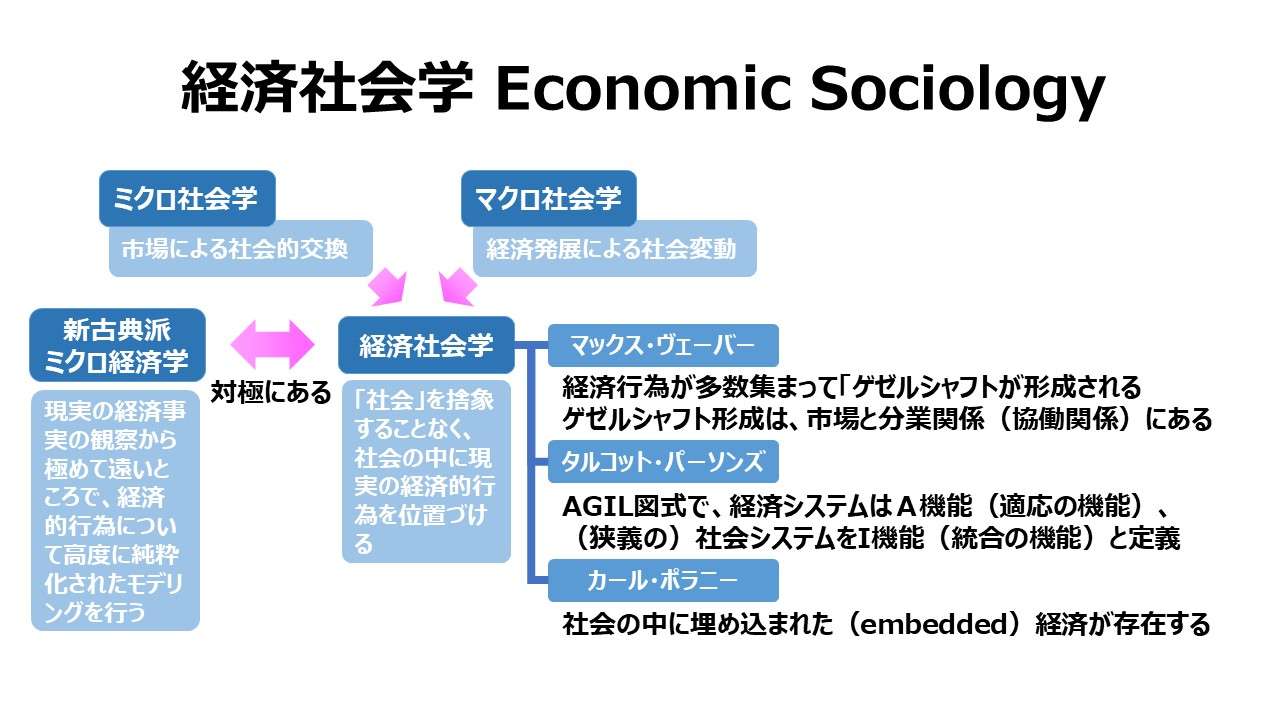

しかしながら、ミクロ社会学およびマクロ社会学の両面で社会学的概念化を進めてみると、必ずその途上で経済の問題に行きあたる。

ミクロ社会学では、自我対他者の相互行為の分析を考えていくと、社会的交換という問題に突き当たるが、社会的交換には市場における経済的交換の特殊ケースであると考えざるを得ない。

マクロ社会学には、社会変動すなわち長期的な社会構造の変動という問題を考えていくと、経済発展の乏しい社会には社会変動もまた乏しく、経済発展と社会発展とは相互に密接に結びついていると考えざるを得ない。

上記の様に考察を重ねると、ヴェーバーやパーソンズらが考えてきたように、経済の問題を社会学理論の文脈と関わらせて説明すると、経済社会学という学問が確かに存在し得ると考えるしかなくなる。

であるならば、経済社会学とはいったい経済をどのような視座から捉えて研究する学問で、経済学とはどう異なるのかを明らかにせねばならない。

経済的行為を生産と消費に分けて考えると、生産はモノを作る行為であり、消費はモノを使う行為である。どちらも一人の人間とモノがあれば成立する行為に見えるが実際はそうではない。

近代社会においては、生産は組織における分業体制の中に位置しており、消費は家族の中に位置しているため、どちらも必ず他者関係を伴う。

さらに、生産と消費の間には交換が介在していて、交換は「売る」と「買う」という対他的行為、すなわち市場における相互行為である。

つまり、経済的行為とは同時に社会的行為なのである。このように、経済的行為を社会的行為の一環としてみること、同時に経済システムを社会システムの中に位置づけてみること、これが経済社会学の主題である。

経済と社会の関係

カール・マルクス

「経済」と「社会」との関係という問題を最初に明示的に立てたのはカール・マルクスである。マルクスは、経済とは何かということを直接定義はしなかったが、人間が生きていくのに必要な衣食住の調達等、物質的な生産活動を経済として考えていたことは明らかである。

エンゲルスとの共著『ドイツ・イデオロギー』では、人間の生産活動が「対自然の関係」と「対社会の関係」を持つ、とのテーゼが提出されている。前者は人間が自ら作り出した技術によって自然を利用する仕方を指し、後者は自然を利用する際に複数の人間が協働する様式を指している。

『経済学批判」序言での用語法では、対自然の関係というのが「生産力」の概念になり、対社会の関係というのが「生産関係」の概念となった。マルクスの有名な史的唯物論の公式では、生産力の発展がある段階に達すると、現存の交通形態(生産関係)が、発展していく生産力にとって桎梏と化するようになる、という周知の定式化がなされた。

但し、マルクスが用いる「社会」の概念は曖昧で、マルクスが「対社会の関係」という場合の社会は狭義の社会であるが、史的唯物論の公式で「経済的社会構成」という場合の社会は広義の社会であると考えられる。

(※狭義の社会:「特殊科学的社会学」が研究対象とする。「マクロ社会」「マクロ準社会」「ミクロ社会」から構成される)

(※広義の社会:「総合社会学」が研究対象とする。人間にとって所与である自然に対して、人間が意志的な活動を通じて作り出した総体であると考える。社会科学が相手にするもの全て)

マルクスはこの両者をきちんと論じ分けているわけではないので、「経済」と「社会」の問題をマルクスから引き出すことは困難である。

マックス・ヴェーバー

ヴェーバーは、文字通り「経済」と「社会」を「と」でつなげた初めての書籍『経済と社会』の著者である。ヴェーバー自身が監修者であった全九巻の講座である大著『社会経済学綱要』の第三巻であった。

この第三巻の表題が「経済と社会」と命名されているのは、第二巻で扱われた「経済と自然」「経済と技術」に続いて、経済にとってもう一つの与件である社会の経済に対するかかわりを論じるという問題設定によるものである。

この講座の全体は、題名が示す通り経済学の講座なのだが、ヴェーバーはこの第三巻の主題だけは社会学だとみなし、開巻冒頭の第一部第一章を「社会学の基礎概念」と題した。これに続く第一部第二章の題名は「経済行為の社会学的基礎範疇」となっている。

ここから、ヴェーバーの意図は、「経済」と「社会」の関係を、社会学の観点から捉えることにあると推測できる。第一部第一章はヴェーバーにとっての一般社会学であり、第一部第二章はヴェーバーにとっての経済社会学であると解せる。

ヴェーバーは、第一部第一章を行為の概念から説き起こし、行為における「主観的意味」の理論を冒頭に置いた。第一部第二章では、ベーム=バヴェルクを引用しつつ、経済的行為における「主観的価値」の理論を冒頭に置いた。この第二章におけるヴェーバーの主題は、そのような経済行為が多数集まって「ゲゼルシャフト形成」が実現されている状態について考察することであった。

ヴェーバーは、ゲゼルシャフト形成の領域を、市場と分業関係(協働関係)に大別した。後者を「組織」と言い換えるなら、ヴェーバーにとっての経済社会学の研究主題は「市場と組織」に帰着するといえた。

市場は、交換を通じた一時的なゲゼルシャフト形成が行われる場所である。交換は近代以前にも存在したが、近代における市場的交換は貨幣を媒介とし、貨幣計算を通じて合理的になされることを特徴としている。

貨幣計算には、家計計算と資本計算とが区別される。資本主義的市場経済においては、この両者は分離している。ヴェーバーの用語によれば、資本主義経済は、多数の経済主体が市場を介して「自主的」かつ「他律的」に統合されている経済編成である。

「他律的」においては、「自主的」におけるような有効価格が欠けているので、合理的な経済運営は不可能である。つまり、共産主義経済は、本来的に効率の悪い経済とされる。

パーソンズ

「経済と社会」の関係を社会学の観点から捉えるという問題設定は、30数余年を経て、パーソンズに引き継がれた。パーソンズは、ヴェーバーの行為理論を受け継ぐと共に、これをシステム理論と結び付け、経済的行為のシステムを経済システム、社会的行為のシステムを社会システムとし、経済と社会の関係という問題を、経済システムと社会システムの関係として捉え直した。

この場合、経済システムは、社会システムと同レベルの概念ではなく、経済システムは社会システムの一部を構成するサブシステムとしての位置づけとなる(➡広義の社会)。

パーソンズが定式化した4つの機能的要件に関わる「AGIL図式」によって表すと、経済システムは、社会システムが充足しなければならない4つの機能的要件の内、A機能(適応の機能)を担当するサブシステムとして位置づけられる。

これに対して、「経済」と同レベルで並ぶべきものとしての「(狭義の)社会」は、4つの機能的要件の内、I機能(統合の機能)を担当するサブシステムとして位置づけられる。

パーソンズによって、経済と社会の関係は、AサブシステムとIサブシステムとの間の関係として捉えられる。パーソンズはこの両者の関係を、「境界相互交換(boundary interchange)」として図式化した。

社会の中の経済

ヴェーバーやパーソンズが、経済的行為は社会的行為の下位類型のひとつとして捉えたことの意義について考察する。

市場には一物一価の法則が成立しているといわれるが、これは先進資本主義国でのことで、発展途上国では決してすべてがそうではない。発展途上国では、商品には一般的に値札がつけられておらず、売値は相対の駆け引きで決められる場合が多い。

ヴェーバーによると、ヨーロッパでユダヤ人が嫌われた理由のひとつに、商行為において「対内道徳」(身内の人に安くする)と「対外道徳」(見ず知らずの人に高く売りつける)を使い分けたことが原因であると挙げた。ヴェーバーはこのような資本主義を「賤民」資本主義と呼んだ。

しかし、これは決してユダヤ人特有の特性ではない。一般に、パティキュラリズム(個別主義)の社会関係が成立している前近代の世界では、対内道徳と対外道徳の使い分けということは、商行為だけでなく、それ以外の多くの社会的行為においても普通のことである。それゆえ、市場的行為もまたその様な似た行動となるのである。

今日の日本を含む先進諸国で、我々が初対面の、そして今後も会うことは決してないであろう商人から安心して買い物ができるのは、ユニバーサリズム(普遍主義)の社会関係が成立しているからである。

市場における信頼関係もまた、普遍的に確立していることによるものなのだ。だから、一物一価は、決して自然法則のようなものではないのである。

カール・ポラニーは、経済を経済だけの閉じた世界としてではなく、社会と関わらしめて考察することの必要性を、「社会の中に埋め込まれた(embedded)経済」と表現した。

この埋め込み(embeddedness)は、機能分化の乏しい未開社会の経済においては誰の目にも明らかなことでもあるから、ポラニーの命題は未開人の経済生活を研究する経済人類学では自明のこととして受け入れられている。

しかし、この命題の妥当性は、決して未開人の経済生活にのみ当てはまるものではない。

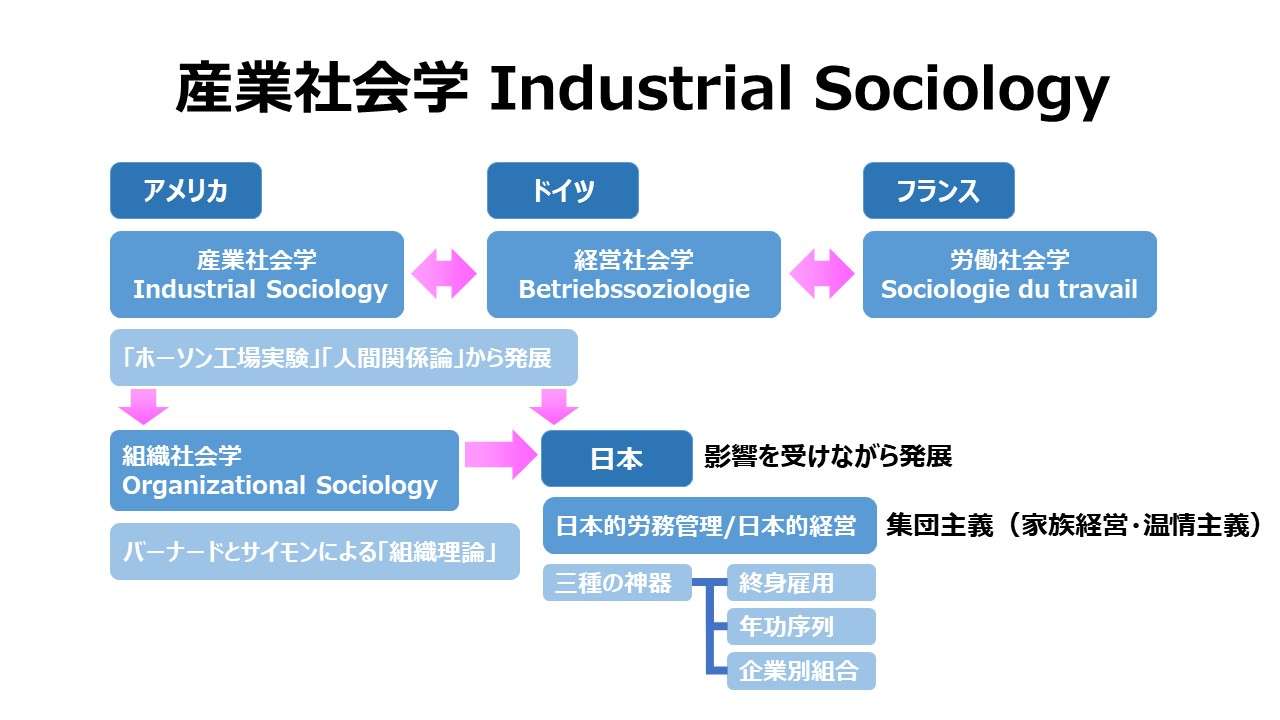

この視点から日本経済を眺めてみる。パティキュラリズムやデフューズネス(多面性)によって特徴づけられる社会関係が日常的な日本的価値観の下では、日本的経営における終身雇用や企業別組合の普及は、企業内部の社会関係が他を排除する形で持続しやすいことを示す。

同じことは市場でも言える。日本人の商行為が特定の仲間内で閉鎖的に行われ、取引慣行が排他的であるとの指摘が「日米構造協議」においてアメリカ側からなされたのも、市場における日本人の社会関係が同様の性質を持つが故である。

新古典派ミクロ経済学において、生産者は利潤を最大化にすることを指向し、消費者は効用を最大化にすることに指向すると仮定され、共にアトム化された功利主義的個人として考えられている。

グラノヴェッターは、このようなアトム化された功利主義的個人という想定を「過少社会化された概念化」と呼んでいる。経済的行為についてのこのような新古典派的概念化は、ポラニーの「埋め込み命題」の対極に位置するものである。

グラノヴェッターが「過少社会化」というのは、経済的行為を社会貞行為から切り離すことによって、経済の世界から社会を追い出し、経済を純粋化して考える思考方法のひとつである。

新古典派ミクロ経済学と経済社会学

新古典派ミクロ経済学は、抽象レベルの非常に高いところで、現実の経済事実の観察から極めて遠いところで、経済的行為について高度に純粋化されたモデルを打ち立て、市場における一般均衡の成立条件とか、その均衡の安定性の吟味とかいった数学的定式化に専念する傾向を強く持つ理由が分かる。

なぜなら、社会とのかかわりの問題は、全て捨象された後の数学的憲章を主たる研究テーマとしているからである。その意味で、新古典派ミクロ経済学は、経済社会学からは最も遠い位置に座する経済学であるといえる。

経済社会学は、新古典派ミクロ経済学とは異なり、もう一段抽象レベルを下げて、前述のユダヤ商人や日本人の経済行為の例が示す通り、「社会」を捨象することなく、社会の中に現実の経済的行為を位置づけるのである。

経済社会学の位置づけ

家族社会学や農村社会学、都市社会学のような内包的領域社会学は、いわば社会学の領土内部に自然に成立する、社会学の各部分に例えることができる。

一方で、外延的領域社会学に属する経済社会学は、社会学がわざわざ経済学の中に割入って、相手の領土の中で活躍するようなものである。

そのため、経済社会学は、しばしば経済学から侵入者のように見られて嫌われることが多かった。それは経済社会学の出自からくる宿命ともいえる。

しかし、また別の機会には、経済社会学を歓迎する経済学者も存在したことも確かである。極端だが、どちらに振れるかはその学者の考え次第ともいう。

であるから、経済社会学はその出自からかなり厳しい道を辿ってきた。ヴェーバーやパーソンズは、元々は経済学から出発して、途中から社会学に転じる形で社会学に入ってきたので、必然的に経済社会学的な思考をした。

しかし、初めから経済学または社会学の中に安住して、外部を見ないタイプの学者は、経済社会学に関心を示さない。したがって、はじめから経済社会学の専攻者という者は非常に少なく、経済学と社会学の両方から特殊な関心を持った学者が経済社会学に入ってくるという形で、経済社会学は受け継がれてきた。

日本には60年近い歴史を持つ経済社会学会があり、300人超の会員を擁している。

経済社会学に関心を持つこれらの人々の学問経路にはいくつかのタイプに分けることができる。

- 近代経済学から流入

- 近代経済学と社会学の両分野で功成り名を遂げた高田保馬と、その門下生である青山秀夫、北野熊喜男、向井利昌、内海洋一、それらの系譜に立つ人々

- それ以外で、近代経済学をやりながら、広い関心を持つ人々、例えば社会福祉研究における山田雄三、社会システム研究における酒井正三郎など

- 歴史学派経済学から流入

- ヴェーバー、ゾンバルトは、歴史学派から出て社会学に入ってしまったが、社会学者にならずに「社会構成体」概念を立てたゴットル=オットリリエンフェルト、経済体制論を立てたハイマンなどの、ドイツの経済学者たちから影響を受けた人々。宮田喜代蔵、大熊信行、野尻武敏、またはそれらの系譜に立つ人々

- 経済学者であるが、問題が経済の外にまで広がる

- アジアの民族主義を研究した板垣與一、国家と経済の関係を主題とした難波田春夫、またそれらの系譜に立つ人々

- 社会学者であるが、問題が経済にまで広がる

- 近代化、産業化、アジアの経済発展、消費行動、マーケティング、労働問題など、多岐にわたる研究を行った人々、またはそれらの系譜に立つ人々。富永健一など

- その他の境界領域、例えば経済哲学、経営学、経済史、経営史、ビジネス・エシックス等の社会学化

アメリカでは、スウェドバーグ、グラノヴェッターらの活発な活動により経済社会学は隆盛に向っている。

社会学の構造 The Structure of Sociology

| 理論 | 経験 | 歴史 | 政策 | ||||

| 総論 | 社会学原理 | 経験社会学 | 社会史 社会学史 (学説史) 第一世代 第二世代 (マクロ社会学) (ミクロ社会学) | 社会問題 社会政策 | |||

| 社会調査 統計的調査 計量社会学 | |||||||

| ミクロ社会学 | 行為者の内部分析 | 自我理論 社会意識論 | ミクロ社会 調査・解析 | ミクロ 社会史 | ミクロ 社会政策 | ||

| 社会システム内の相互行為 と社会関係分析 | 相互行為論 役割理論 社会関係論 社会的交換論 | ||||||

| マクロ社会学 | 社会システム 構造論 | マクロ社会 調査・解析 | マクロ 社会史 | マクロ 社会政策 | |||

| 社会システム 変動論 | |||||||

| 領域社会学 | 内包的領域 社会学 | 基礎集団 | 家族 | 家族社会学 | 家族調査 | 家族史 | 家族政策 |

| 機能集団 | 企業 | 組織社会学 産業社会学 | 組織調査・ モラール調査 | 組織史 労働史 | 経営社会政策 労働政策 | ||

| 全体社会 ×社会集団 | 国家 | 国家社会学 | 国勢調査 | 国家史 | 福祉国家政策 | ||

| 地域社会 | 農村 | 農村社会学 | 農村調査 | 農村史 | 農村政策 | ||

| 都市 | 都市社会学 | 都市調査 | 都市史 | 都市政策 | |||

| 準社会 | 社会階層 | 社会階層理論 | 社会階層調査 | 社会階層史 | 不平等問題 | ||

| 外延的領域 社会学 | 経済 | 経済社会学 | 経済行動・ 市場調査 | (経済史) | (経済政策) | ||

| 政治 | 政治社会学 | 投票行動・ 政治意識調査 | (政治史) | (政治政策) | |||

| 法 | 法社会学 | 法行為・ 法意識調査 | (法制史) | (法政策) | |||

| 宗教 | 宗教社会学 | 宗教行為・ 宗教意識調査 | (宗教史) | (宗教政策) | |||

| 教育 | 教育社会学 | 教育行為・ 教育意識調査 | (教育史) | (教育政策) | |||

コメント