ミクロ社会学の誕生

1880年代から1920年代にかけて、ヨーロッパとアメリカで新しい社会学の思潮が沸き上がる。

【フランス】

・タルド

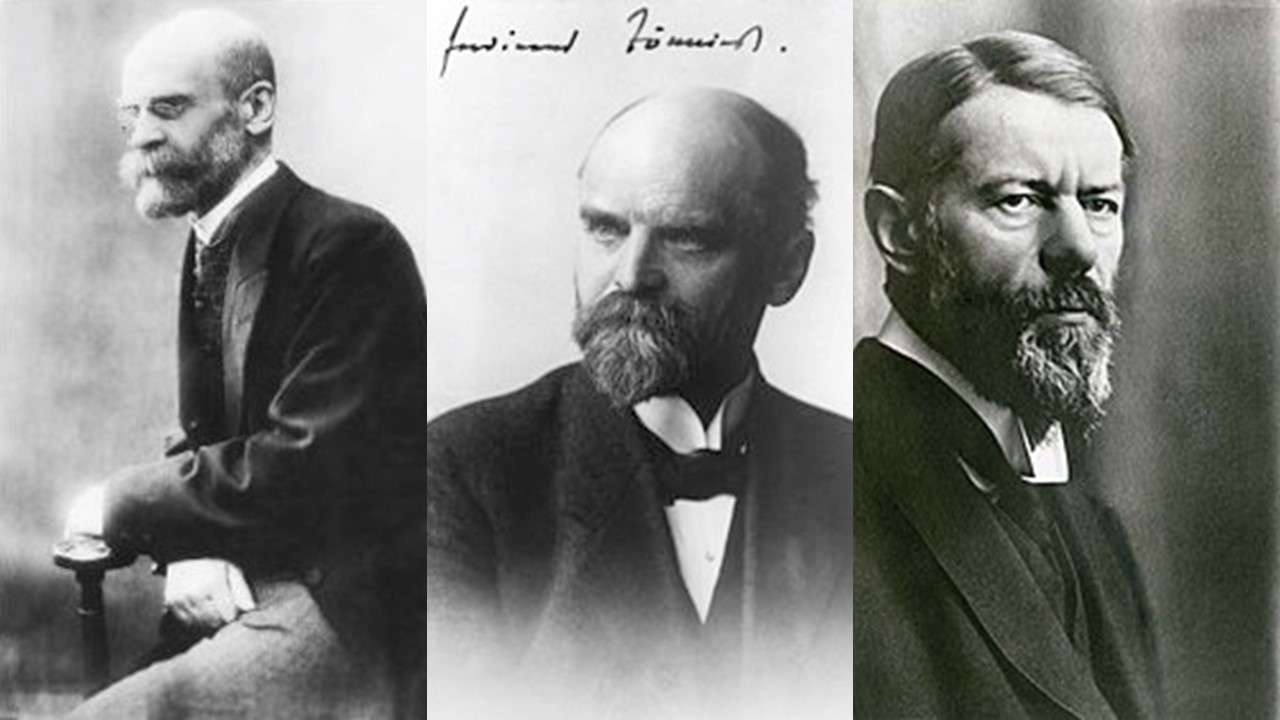

・デュルケーム

【ドイツ】

・テンニース

・ジンメル

・ヴェーバー

【イタリア/スイス】

・パレート

【アメリカ】

・クーリー

・ミード

社会学第2世代の大きな特徴は、❶マクロ社会学の理論的確立と、❷ミクロ社会学の誕生である。

以下では、❷ミクロ社会学の誕生について学説史を追っていく。

ミクロ社会学は、社会による個人の人格形成に視点を置いた分析を行うものである。集合的な社会レベルではなく、個人レベルから見た社会学的分析である。この視点は、社会有機体論から始まったマクロ社会学では到底思いつかない着想であった。

ミクロ社会学は、ドイツではジンメル、フランスではタルド、アメリカではクリー、ミードによって創始される。

彼らは社会の問題を個人のレベルで捉えるという共通の発想を相互独立的に発揮した。

ジンメルは、社会を個人行為者間の「心的相互作用」として捉える視点を提示した。タルドは、「模倣」に着目することでジンメルの言う心的相互作用を具体化していった。

クーリーは、家族や近隣などの「第一次集団」が個人の自我形成にとって決定的に重要な社会環境であることを明らかにした。ミードは、幼児段階における他者との役割関係が「精神」および「自我」の発達を可能にすることを明らかにした。

- ジャン=ガブリエル・タルド Jean‐Gabriel de Tarde(1843.3.12 – 1904.5.13)【仏】

同時代のマクロ社会学者の立場から見たミクロ社会学

同時代を生きたマクロ社会学のデュルケーム、テンニース、ヴェーバーの各人は、マクロ社会学者でありながら、ミクロの視点も同時に用意していたことは注目に値する。

デュルケームは、社会は個人に外在するものであり、社会学的分析レベルは、心理学的分析レベルに還元不可能であることを念入りに強調していた。にもかかわらず、「意識」「表象」という語を多用してもいる。

個人意識と集合意識、個人表象と集合表象を明確に区別したが、集合意識・集合表象といえども、個人が持つ意識である。その個人の意識が、トーテムやタブー、聖とか俗という宗教、社会制度を作り上げることは認識していた。

つまり、集合意識・集合表象は、個人行為者が他者と相互行為を繰り返す中で、社会によって形成されていくと同時に、それ自体がまた社会を形成するのである。

テンニースは、ゲマインシャフトは本質意志によって支えられ、ゲゼルシャフトは選択意志によって支えられるとして、一人の個人が有する意志の異なる形態(両面)にそれぞれの社会構造を対応させた。

- 本質意志:他の目的なしに他者と交わること自体を欲求する意志

- 選択意志:目的があってその手段として他社と交わることを欲求する意志

ヴェーバーは、主に、近代化・資本主義の形成といったマクロ社会学に属する領域の歴史事象を研究したが、社会学の基礎に「行為理論」というミクロの視点を置いた。

ヴェーバーが資本主義の「精神」という、生産・消費、市場的交換などの行為の背景にあって、それらの行為を動機づける、主観的な意識の世界を研究対象とした故である。

行為における主観的に思われた意味を研究するという場合の「主観」とは、純粋個人の主観ではなく、「プロテスタンティズムの倫理」のような共有された主観であり、デュルケームが指した「集合表象」のことである。

ヴェーバーがいうような「精神」をパーソンズは「価値」と言い換えた。価値は社会によってつくられるものであり、それがまた資本主義という社会制度をつくるという相互関係が見られるのである。

この時代、マクロ社会学の大家たちは、マクロ世界の根底にミクロ的基礎を置き、行為者の意識とか精神という概念を以て整理していた。

やがて、この整理をもっと徹底させて、社会学そのものを個人レベルにおいて理論化しようとする学説がミクロ社会学として登場することとなる。

ジンメル

- ゲオルク・ジンメル Georg Simmel(1858.3.1 – 1918.9.28)【独】

ジンメルは、元々は哲学者で、博士論文は『カントの物理的単子論による物質の本質』(1881)という初期カントの研究であった。

ジンメルの社会学上の著書は、次の4つになる。

- 『社会分化論』(1890)

- 『社会学』(1908)

- 『社会学の根本問題』(1917)

- 『貨幣の哲学』(1900)

『社会分化論』は、デュルケームの『社会分業論』、テンニースの『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト』と共通する主題を扱っている。そのためコントとスペンサー以来の近代化論の伝統を継承していると見ることができる。

両著との差異は、ジンメルがこの主題を個人の独立と個性の発達という観点から捉えたところにある。この個人レベルに視点を置くという着想こそが、ミクロ社会学の誕生に他ならない。

『社会分化論』の第1章「社会学の認識論をめざして」では、「我々が社会を観察するのは個人の単なる総括としてであるにすぎず、個人こそが本来の実在である」というテーゼを立てた。

ジンメルの考えでは、社会がひとつの統一体である根拠とは、個人と個人の間に相互作用(Wechselwirkung)が行われていることである。個人の集合体が社会を形成するには、相互作用を通じてでしか可能にならず、この過程を社会化(Wergesellschaftung)と定義した。

原始社会は社会圏が小規模で、個人は集団の中に埋没・融合していた。そのため、原始社会では、個人が犯した犯罪は、連座として家族や種族全体の罪に着せられていた。しかし、教育が進んで人々の認識が精密になるにつれて、個人の罪は個人のみの責任に帰せられるように変化する。

ジンメルは、個人が自立して個性が発揮されるようになる条件が「社会圏の拡大と交差」にあるとした。

例えば、西洋中世の同業組合は、もともとは小規模で同質的な人々の集まりであって、平等の精神が支配し、内部競争は禁止されていた。商業が発達するにつれて規模が拡大すると、内部競争が生じ始め、貧富の差が発生・拡大し、同質性は失われていった。平等の精神も消滅し、やがて同業組合そのものが崩壊に至った。

個人の属する社会圏が小さくなり、内部で個性の発達する余地がなくとも、社会圏が分化して、個人が多数の相互に異質の圏に所属するようになると、それら多数の圏の交差する地点に立って、広い活動の余地を与えられ、個性の発達を可能にする。

個人が所属する様々な圏の数は、分化の発達度合いを測る尺度にもなるのである。

ジンメルは、自身の哲学研究における出発点であったカント研究を、社会学の中にも取り込み、『社会学』の第1章「社会学の問題」を著した。

カントは第一批判として有名な『純粋理性批判』において、「アプリオリ(先験的)な総合判断はいかにして可能であるか」という問いを立て、自然科学の命題はアプリオリな総合判断を含むものであるとした。

アプリオリな総合判断は経験に依存せず、自然を構成する諸要素は客観的な実在であるが、認識者は主観によってそれらを結合して自然の表象を形成する。自然の表象とは観察する主観の中で初めて成立するのである。

これが社会の場合、社会は自然とは異なり、諸要素自体がすでに心的なもの、表象、意識となっている。それゆえ、社会はいかにして可能かという問いは自然はいかにして可能かという問いとは本来的に異なる方法論的意味を持つ。

主観が自然の諸要素を結合するが、社会においては、諸要素を結合する主観は諸要素そのものの中にあるとした。これはつまり、社会の認識については、認識される客体が認識する主体と対立していると考えるのではなく、認識されるものも認識するものも心的相互作用という意識そのものであるとした。

ジンメルの着想では、社会を自然のような個人を超える客観的な実在であるとは考えなかった。社会を最初から個人の意識の中にあるものと考えたのである。

ジンメルは後年、個人間の相互作用を社会化の「形式」であるとした。相互作用が社会化の形式であるとは、相互作用は性愛的・宗教的・芸術的・社交的・経済的・政治的・法律的などの無数の異なる目的のために行われるが、それらの多様な内容が社会化において実現されるには共通の形式が必要であり、それは「社会性」(Gesellschaftlichkeit)による規定が貫徹しているものと考えた。

内容から解放された純粋の社会化の形式に「社交」(Geselligkeit)という概念を当て、その中に実現されたものを「社会化のゲーム形式」として定義した。

- 社会化の形式(社会学独自の対象):上位と下位、競争(闘争)、支配と服従、模倣、分業、協同、党派形成、秘密など

- 内容(そのほかの学問の対象):政治・法律・経済・宗教・芸術・言語など

社会学の学問的立場を考えるものに、「総合社会学」と「特殊科学的社会学」とがある。

ジンメルのこのような「形式」「社会性」とその内容からくる諸学問という区別は、ジンメルの見解を「総合社会学」に立脚したものと考えるに足るものである。

この晩年の着想は、「形式社会学」として結実した。形式社会学に含まれるその考え方はアメリカにわたり、社会学のシカゴ学派、そしてシンボリック相互作用論に大きな影響を与え、定性的研究の源流のひとつとも言われるようになった。

クーリー

- チャールズ・ホートン・クーリー Charles Horton Cooley(1864.8.17 – 1929.5.7)【米】

ミシガン州最高裁判所判事トーマス・M・クーリーの息子として生まれる

1887年:ミシガン州立大学を卒業、1年間を同校の機械工学研修生として過ごす

1890年:政治学と社会学の修士号を取得するためにミシガン大学へ戻る

1892年:ミシガン大学で経済学の教師となる

1894年:哲学の博士号を取得、社会学の教鞭もとり始める

1905年:アメリカ社会学会の創設メンバの一人となる

クーリーの社会学としての主要著書は以下の通り。

- 『人間性と社会秩序』(1902)

- 『社会組織』(1909)

- 『社会過程』(1918)

クーリーは、その著書『人間性と社会秩序』にて、「社会心」(social mind)を中心概念に据え、社会学の中に心理学を持ち込んだ。

『社会組織』では、「第一次集団」(primary group)という概念を通じて、「社会心」が「社会組織」の中でどのように形成されるかを説明しようとした。

「社会心」は、「社会意識」や「内省的意識」とも言い換え可能で、他者との関係についての意識ともいえる。

クーリーのテーゼは「個人の自我は社会によって形成される」である。

自我の意識について最も有名な概念化は、デカルトの命題「我思う、故に我あり」である。この命題は、「考える我」についての意識が存在することは決して疑いの余地がないとする、強烈な唯我主義を表している。

クーリーからしてみれば、デカルトのこの命題は、自我形成における「社会的側面」の重要性を全く度外視しており、「我」という個人の側面だけを徒に強調しすぎているのだと批判している。

クーリーにとって、自我の形成は「我」単独で成し遂げることはできず、他者とのコミュニケーションや相互作用が無くしては成し遂げられないのだから、「我思う」ではなく、「我々思う」とせねばならないと主張した。

この「我々思う」とした場合の社会的な自我形成に必要不可欠な集団こそ、クーリーが名付けた「第一次集団」に他ならない。

「第一次集団」とは、親密な対面的な結びつきと協力のことで、家族・親しい親族や近隣や友人などからなる集団のことである。これと対照して、非対面的で密接な結びつきを持たない集団を「第二次集団」と呼んだりすることがあるが、これはクーリー自身による定義ではない。

「個人の社会的性質と理想を形成する上で基本的」という意味で「第一次」(primary)の語を用いたので、第二次に対する第一次というより、第一義的に重要なもの、という意味で用いたものと解される。

同様に、クーリーには「第一次的理想」という用語もある。これは、第一次集団内で作られ、学習される思想という意味で、内容としては、愛・自由・正義などがある。また、第一次理想の拡張として、民主主義とキリスト教を挙げている。これらは、アメリカ社会において制度化されているマクロ的価値そのものである。

こうした第一次理想(拡張版の民主主義とキリスト教含む)が第一次手段内で育まれる、ミクロ的に学習される、と考える点にクーリー独自の観点が現れている。

「鏡に映る自我」理論も有名で、自分から見た他人の自分に対するイメージが自我を形成させると考える。

クーリーによれば、自我には3つの要素が必要で、❶他人に自分がどう写るのかという想像、❷他人に自分の行動がどう写るのかという想像、❸それに対する自分の矜持や屈辱感などの意識、だとする。

クーリーの説は分かりやすいけれども、彼自身は心理学の専門訓練を受けたわけではなかった。であるから、ミクロ社会学的事象のより緻密な社会心理学的分析は、心理学者でもあるミードの登場を待つ必要があった。

ミード

- ジョージ・ハーバート・ミード George Herbert Mead(1863.2.27 – 1931.4.26)【米】

マサチューセッツ州サウス・ハドリーで清教徒の家庭に生まれる

1879年:オバーリン大学に入学

1883年から3年ほど、ウィスコンシン・セントラル鉄道の延長工事のための測量に従事したり、家庭教師などをして過ごす

1887年:ハーバード大学に編入して、哲学と心理学を専攻

1888年から1891年:ドイツのライプツィヒ大学とベルリン大学に遊学

1891年:ミシガン大学に哲学・心理学の講師として迎えられる

1894年:デューイとともにシカゴ大学に移る

ミードは、プラグマティズムの哲学者・心理学者であり、パースやデューイと並ぶプラグマティストの代表とされるウィリアム・ジェームズに師事した後、ドイツ留学でヴントから実験心理学を学んだ。

敢えて対照的に言えば、社会学に心理学を持ち込んだクーリーに対して、ミードは、心理学に社会学を持ち込んだといえる。

であるから、ミードは生粋の社会学者ではないため、従来、社会学史ではほとんど取り上げられることはなかったが、(第三世代のうちの一人とされる)ブルーマーがシンボル的相互行為主義(symbolic interactionism)を学派として打ち立てた際にミードを学祖としたことから、ミード自身も社会学者の一人として捉えられるようになった。

ミードは生前に自身の著書をまとめなかったため、彼の講義を聴いた学生達がノートを持ち寄って整理した『精神・自我・社会』(1938)が彼の主著とされる。

その中で、ミードは自身の立場を「社会的行動主義」と呼んだ。この呼び名は、行動主義心理学の創始者ジョン・ワトソンの動物を用いた条件反射の研究から影響を受けていることを示唆するものである。

しかし、ミードの研究テーマは、行動主義とは異なり、ジェームズからの影響を受けて、人間における意識の形成を説明することにあった。意識を問題とする限りにおいて、行動主義のように内観法を否定することはできなかった。

そこで、ミードは、ワトソンがそうしたように内観の領域を排除することなく、ワトソンが条件付けの原理をシンボルと結び付けたことに着想を得て、内観の領域にシンボルを結び付けようとした。

シンボルとは、他者とのコミュニケーションの道具である。社会的行動主義において、「社会的」というのは、シンボルを通じて他者と行うコミュニケーションのことなのである。

そして、人間のコミュニケーションは言語によって可能となる。言語の意味をさらに追求するために、言語の前段階にある身振りに着目した。そう考えると、言語とは音声的身振り(vocal gesture)と解することができる。

身振りとは、他者に一定の反応を引き起こさせるような動作のことである。他者が身振りに反応するのは、その行為主体の動作に表現されている意味を他者が読み取るからに他ならない。

このような意味を表現しているシンボルを、ミードは「有意味シンボル」(significant symbol)と呼んだ。

ミードがドイツ留学で学んだヴントは、身振りの発し手の内部に身振りと態度とのパラレルな関係が構築されており、他者においてもその関係性は同様だからこそ対話が成立すると考えた。

しかし、ミードによれば、自我の形成に対する説明としてはそれでは不十分とした。他者の態度は最初から出来上がっているのではなくて、コミュニケーションを通じて初めて形成されていくものだとした。

コミュニケーションを通じて自我が形成されていくメカニズムは下記のような過程を経ると考えた。

- 他者とのコミュニケーションにおいて、行為主体は他者に対して一定の自己主張を行う

- この自己主張は、他者の内部に一定の態度を喚起する

- この自己主張は同時に、行為主体自身の内部にも一定の態度を喚起する

- なぜなら、シンボルの意味は他者に対して指示されるのが一般だが、指示している行為主体自身にも同様に指示されるためである

- このことは、当該行為主体が、自分自身に対して「他者の役割をとる」(take the role of the other)ことを意味する

- 自分自身の内部にある他者の目は、自分が他人からどのように見えているだろうかという考察を促し、自らの行為を修正する「反省的知能」(reflective intelligence)を創り出す

- 同時に、行為主体の外部にいる異なる多数の他者は、シンボルの意味の共通性ゆえに、個々の特殊な他者としてではなく、「一般化された他者」(generalized others)として行為主体によって認知される

- それゆえ、多数の他者から当該行為主体に向けられた指示も、一般化された他者からの指示として普遍化される

このプロセスは、「自我」が二重性を持つことを意味し、「主我」(I)と「客我」(me)の対比として知られる。

- 「主我」:自己主張する能動的自我

- 「客我」:一般化された他者によってコントロールされている受動的自我

英語の再帰代名詞「-self」が意味するところは、主語と客語が同一人物であるが、同様に、行為の主体が同時に自分を客体として意識するという事実が、自我の意識を持つという意味であるとした。

ミードによる客我とは、一般化された他者の態度を自我が自分で組織化して創り出したものであり、自我の中の社会であるとした。

こうして、「自我は社会によってつくられる」がミードが提唱したテーゼとなった。

社会学の構造 The Structure of Sociology

| 理論 | 経験 | 歴史 | 政策 | ||||

| 総論 | 社会学原理 | 経験社会学 | 社会史 社会学史 (学説史) 第一世代 第二世代 (マクロ社会学) (ミクロ社会学) | 社会問題 社会政策 | |||

| 社会調査 統計的調査 計量社会学 | |||||||

| ミクロ社会学 | 行為者の内部分析 | 自我理論 社会意識論 | ミクロ社会 調査・解析 | ミクロ 社会史 | ミクロ 社会政策 | ||

| 社会システム内の相互行為 と社会関係分析 | 相互行為論 役割理論 社会関係論 社会的交換論 | ||||||

| マクロ社会学 | 社会システム 構造論 | マクロ社会 調査・解析 | マクロ 社会史 | マクロ 社会政策 | |||

| 社会システム 変動論 | |||||||

| 領域社会学 | 内包的領域 社会学 | 基礎集団 | 家族 | 家族社会学 | 家族調査 | 家族史 | 家族政策 |

| 機能集団 | 企業 | 組織社会学 産業社会学 | 組織調査・ モラール調査 | 組織史 労働史 | 経営社会政策 労働政策 | ||

| 全体社会 ×社会集団 | 国家 | 国家社会学 | 国勢調査 | 国家史 | 福祉国家政策 | ||

| 地域社会 | 農村 | 農村社会学 | 農村調査 | 農村史 | 農村政策 | ||

| 都市 | 都市社会学 | 都市調査 | 都市史 | 都市政策 | |||

| 準社会 | 社会階層 | 社会階層理論 | 社会階層調査 | 社会階層史 | 不平等問題 | ||

| 外延的領域 社会学 | 経済 | 経済社会学 | 経済行動・ 市場調査 | (経済史) | (経済政策) | ||

| 政治 | 政治社会学 | 投票行動・ 政治意識調査 | (政治史) | (政治政策) | |||

| 法 | 法社会学 | 法行為・ 法意識調査 | (法制史) | (法政策) | |||

| 宗教 | 宗教社会学 | 宗教行為・ 宗教意識調査 | (宗教史) | (宗教政策) | |||

| 教育 | 教育社会学 | 教育行為・ 教育意識調査 | (教育史) | (教育政策) | |||

コメント