計算式

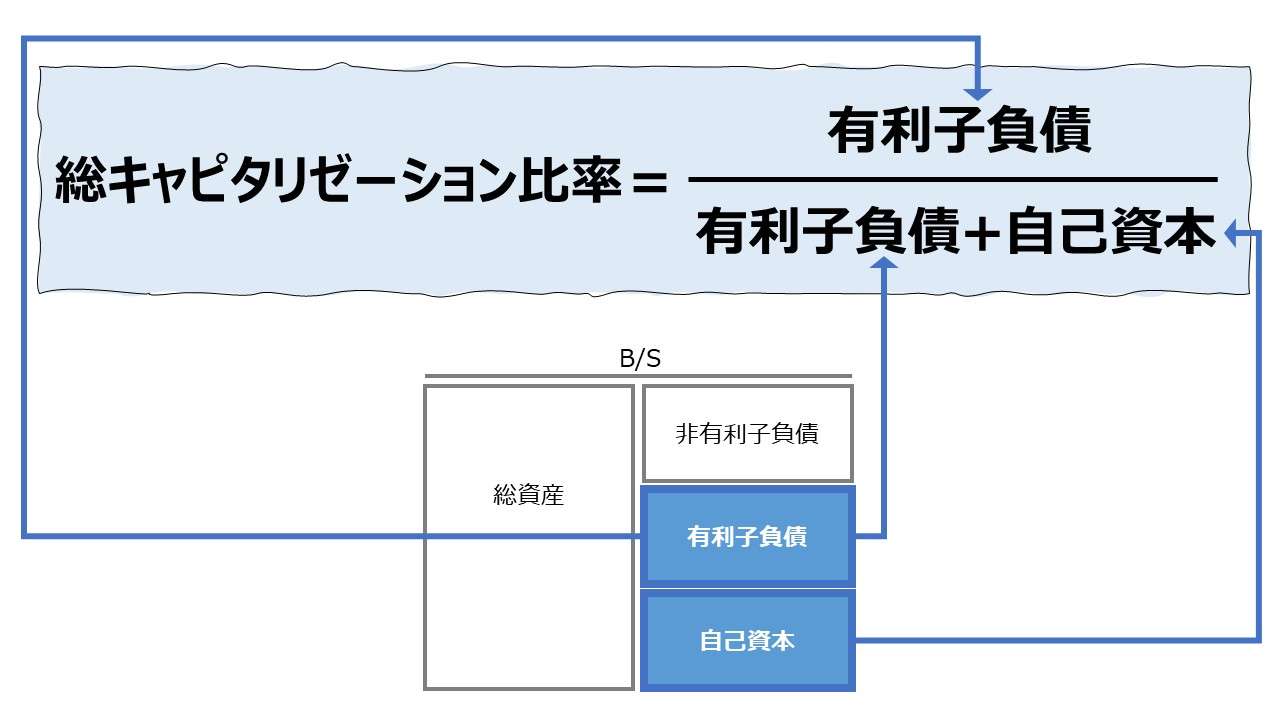

総キャピタリゼーション比率は、有利子負債を外部調達額(有利子負債+自己資本)で割り算して求める。外部調達額に占める有利子負債額の相対的大きさを示す。資金調達規模に占める有利子負債の割合の大小から企業の有利子負債の返済能力を見る指標で、「健全性分析」指標のひとつである。

単位は外部調達額に占める割合(構成比率)を百分率で表すのが一般的であるから、「%」が用いられる。

\( \displaystyle \bf 総キャピタリゼーション比率=\frac{有利子負債}{受取手形割引高+有利子負債+自己資本} \)

例

受取手形割引高 10

有利子負債 90

自己資本 150

\( \displaystyle \bf 総キャピタリゼーション比率 = \frac{90}{10+90+150} = 36\% \)

- 受取手形割引高:手形の支払期日が来る前に現金化し、手数料や利息を差し引かれた手形(割引手形)のうち、支払期日が来ていないものの額面合計金額

- 有利子負債:金利をつけて返済しなければならない負債。借入金、社債、CBなど

- 自己資本:企業の所有者である株主から出資された資金。資本金や資本剰余金、利益剰余金など

定義と意味

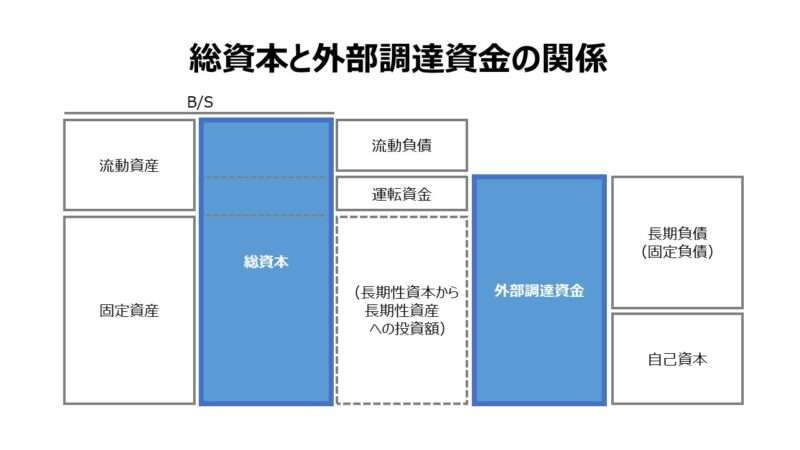

総キャピタリゼーション比率は、経営の基礎を形成する長期性資金調達の外部依存度を表すものである。

長期性資金調達には、エクイティ・ファイナンスとデッド・ファイナンスの双方を含む。具体的には、増資(普通株式、優先株式等)、長期借入金、社債発行(SB、CB等)である。

- 総資本(=総資産):流動負債+外部調達資金

- 外部調達資金:運転資金+長期性資本から長期性資産への投資額

- 運転資金:流動資産 - 流動負債

- 長期負債:外部調達資金の内、債権者から調達した額

- 自己資本:外部調達資金の内、株主から調達した額

- 外部調達資金:運転資金+長期性資本から長期性資産への投資額

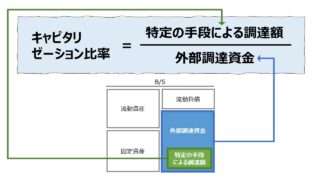

「キャピタリゼーション」とは、「資本化」のことを指し、事業会社から見れば外部資金の調達を意味する。

「キャピタリゼーション比率」(資本化率、資本化比率)とは、長期資金の調達手段ごとの調達総額に占める構成比率のことを指す。

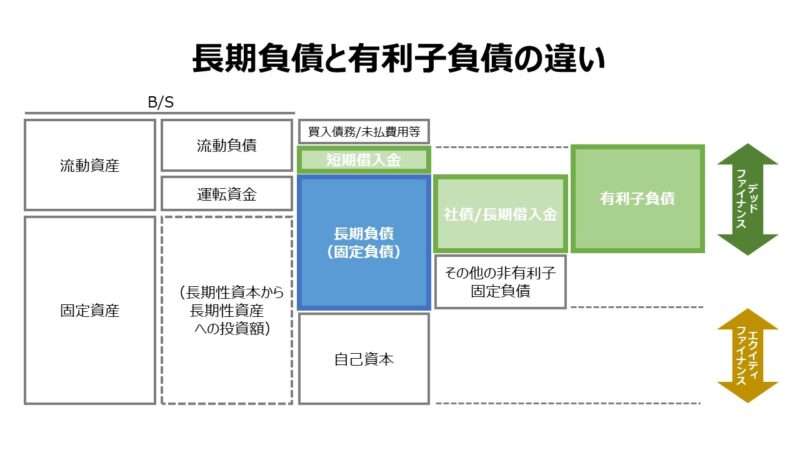

一般的には、流動負債(より厳密には運転資金)を除く長期性の資金調達を指して外部調達資金といい、長期負債と自己本の合計額となる。

流動負債に含まれる短期借入金、1年以内返済長期借入金を含め、非有利子固定負債を除いた有利子負債と自己資本だけでキャピタリゼーション比率を計算する場合、長期負債対キャピタリゼーション比率は、特に総キャピタリゼーション比率と呼ばれる。

まさに、デッドファイナンスとエクイティファイナンスの内のデッドファイナンスの割合を意味することになる。

\( \displaystyle \bf 総キャピタリゼーション比率=\frac{デッドファイナンス}{デッドファイナンス+エクイティファイナンス} \)

ちなみに、割引手形については、割引料が支払利息の前払いに相当するから、受取手形自体は、運転資金を構成する流動資産だとしても、資金調達面からは、広義のデッドファイナンスに含まれると解することができる。

よって、「総キャピタリゼーション比率」は、デッドファイナンスによって資金調達した割合を意味し、エクイティファイナンスなどその他の手段で調達した資本とのバランスを測定する財務指標となる。

同業他社に比べて有利子負債を借り過ぎていないか、あとどれくらい借入余力があるかを評価する。

企業の有利子負債の返済能力を測り、円建て債券の適債基準のひとつとして、多くの格付け機関が採用する財務指標のひとつである。

類似指標との相違

総キャピタリゼーション比率に類似の指標として、長期負債対キャピタリゼーション比率、長期負債対自己資本比率、負債対総資産比率、有利子負債依存度などがある。

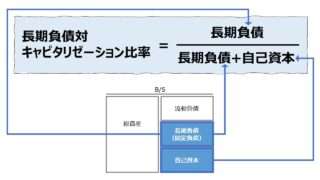

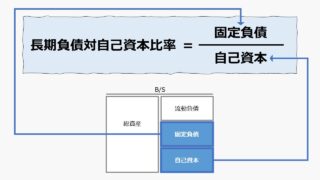

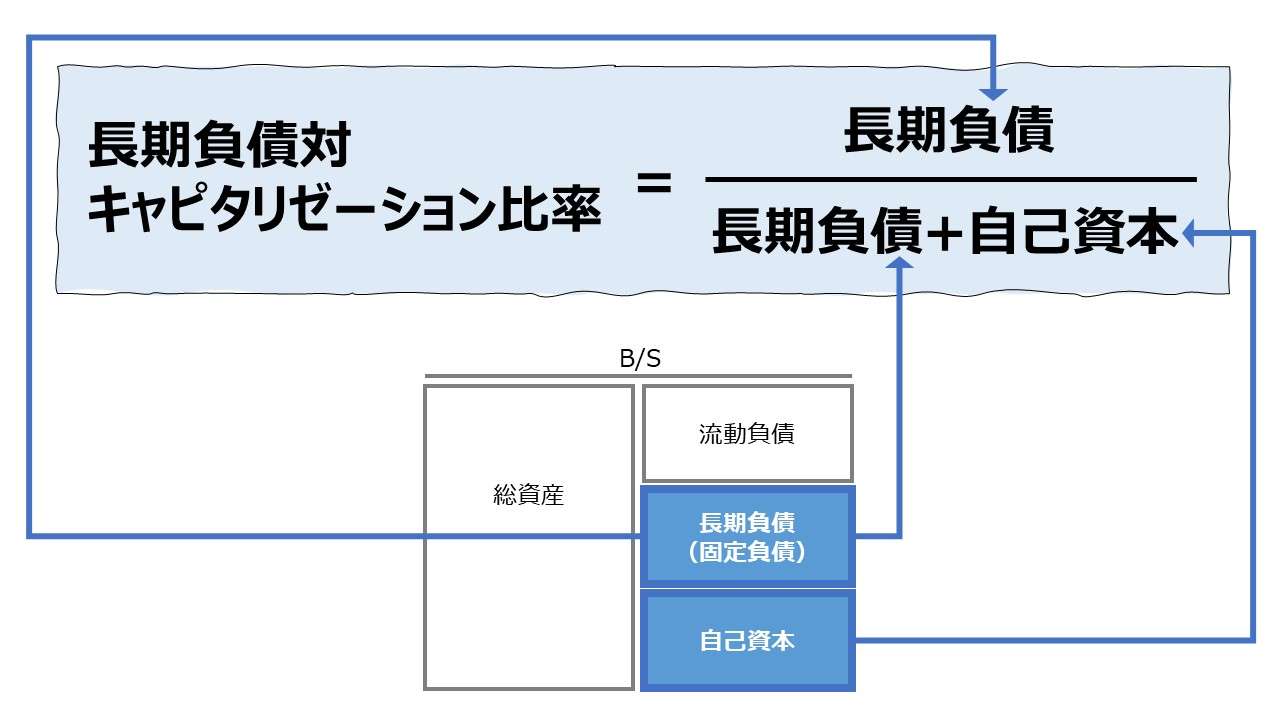

\( \displaystyle \bf 長期負債対キャピタリゼーション比率=\frac{長期負債}{長期負債+自己資本} \)

\( \displaystyle \bf 長期負債対自己資本比率=\frac{(総負債 – 流動負債)}{自己資本} = \frac{長期負債}{自己資本} \)

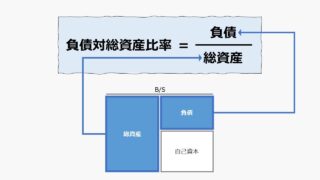

\( \displaystyle \bf 負債対総資産比率=\frac{(流動負債+固定負債)}{総資産} \)

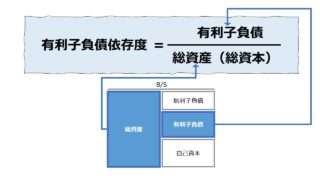

\( \displaystyle \bf 有利子負債依存度 = \frac{有利子負債}{総資産} \)

「長期負債対キャピタリゼーション比率」との違いは、負債概念の違いだけである。有利子負債には、短期借入金が含まれ、長期性の非有利子負債(退職給付引当金等)が除かれる。

「長期負債対自己資本比率」とは、負債概念を長期負債に変えた点、分母が外部調達総額から総資本へ変えた点が異なる。

「負債対総資産比率」との違いは、分子分母の負債概念が総負債になっていることである。分子分母が同額の総負債額に増額するだけでなので、企業間の相対比較の分析結果が総キャピタリゼーション比率とまるで方向違いになる心配はない。

「有利子負債依存度」との違いは、分母だけが外部資金調達総額から総資本に変わる点である。流動固定の非有利子負債が大きく影響しなければ、計算結果の傾向はそれほど変化しない。

解釈と使用法

使用される場面によって、絶対評価か相対評価の違いがあり、一概に目安となる数値を提示することは難しい。

この計数の成り立ちから、外部資金調達に占めるデッドファイナンスの割合を表示するものであることは明らかになっていることから、

という傾向にあることは分かっている。

とはいえ、「総キャピタリゼーション比率」の水準は、採用されているビジネスモデルに大きく影響される。

業界ごとの利益水準はもとより、その業界に課せられている最適資本構成(有利子負債と自己資本の理想的な構成割合)も様々であることから、一応、業種ごとの平均値をとりあえずのベンチマーク指標とすることの意義は大きいといえる。

2021年度『法人企業統計』から、総キャピタリゼーション比率の概算値を算出した。

- 受取手形割引残高

- 有利子負債:金融機関借入金(流動)+その他の借入金+社債+金融機関借入金(固定)+その他の借入金

- 自己資本:資本金+資本準備金+その他資本剰余金+利益準備金+積立金+繰越利益剰余金+自己株式+その他+新株予約権※

(※理論ではなく、合計値を分かりやすく整理する意味で「新株予約権」を含めている)

| コード | 業種 | 総キャピタリ ゼーション比率 (%) |

|---|---|---|

| 123 | 自動車・同附属品製造業 | 22.8 |

| 106 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 24.4 |

| 154 | はん用機械器具製造業 | 24.9 |

| 146 | 輸送用機械器具製造業(集約) | 25.3 |

| 138 | 広告業 | 27.4 |

| 145 | 情報通信機械器具製造業 | 29.1 |

| 115 | 化学工業 | 29.6 |

| 124 | 業務用機械器具製造業 | 29.8 |

| 143 | その他のサービス業 | 30.4 |

| 114 | 印刷・同関連業 | 30.9 |

| 126 | その他の製造業 | 31.0 |

| 108 | 製造業 | 32.7 |

| 121 | 生産用機械器具製造業 | 32.7 |

| 117 | 窯業・土石製品製造業 | 33.6 |

| 160 | 職業紹介・労働者派遣業 | 34.0 |

| 122 | 電気機械器具製造業 | 34.5 |

| 120 | 金属製品製造業 | 34.7 |

| 107 | 建設業 | 36.9 |

| 142 | 情報通信業 | 38.2 |

| 136 | ガス・熱供給・水道業 | 40.1 |

| 159 | その他の学術研究、専門・技術サービス業 | 40.1 |

| 119 | 非鉄金属製造業 | 40.4 |

| 127 | 卸売業 | 41.5 |

| 153 | 教育、学習支援業 | 42.4 |

| 116 | 石油製品・石炭製品製造業 | 42.5 |

| 129 | 卸売業・小売業(集約) | 42.6 |

| 109 | 食料品製造業 | 42.6 |

| 118 | 鉄鋼業 | 43.8 |

| 128 | 小売業 | 44.2 |

| 113 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 44.3 |

| 104 | 全産業(除く金融保険業) | 46.2 |

| 110 | 繊維工業 | 46.6 |

| 161 | 学術研究、専門・技術サービス業(集約) | 48.3 |

| 112 | 木材・木製品製造業 | 49.3 |

| 137 | サービス業(集約) | 49.7 |

| 158 | 純粋持株会社 | 50.2 |

| 144 | 非製造業 | 50.9 |

| 125 | その他の輸送用機械器具製造業 | 53.1 |

| 131 | 陸運業 | 54.5 |

| 134 | 運輸業、郵便業(集約) | 55.3 |

| 133 | その他の運輸業 | 55.7 |

| 132 | 水運業 | 60.1 |

| 103 | 漁業 | 60.3 |

| 130 | 不動産業 | 61.0 |

| 140 | 生活関連サービス業 | 62.1 |

| 157 | 生活関連サービス業、娯楽業(集約) | 63.1 |

| 141 | 娯楽業 | 64.0 |

| 155 | 不動産業、物品賃貸業(集約) | 65.2 |

| 152 | 医療、福祉業 | 66.1 |

| 151 | その他の物品賃貸業 | 67.6 |

| 148 | 飲食サービス業 | 69.4 |

| 135 | 電気業 | 73.5 |

| 156 | 宿泊業、飲食サービス業(集約) | 73.6 |

| 105 | 農林水産業(集約) | 76.0 |

| 101 | 農業、林業 | 79.5 |

| 149 | 物品賃貸業(集約) | 79.8 |

| 150 | リース業 | 81.1 |

| 139 | 宿泊業 | 83.5 |

ランキング下位は、すなわち有利子負債に依存する割合が強いことを意味する。

安定的な収益を期待できるため、総じて株式コストより負債コストの方が割安となり、倒産リスクを考慮したうえでも、企業全体の資本コスト低減につなげられるとして、「電気業」「不動産業」など、借入依存度が高い業種は少なからず存在する。

しかし、中には、財務体質が脆弱な中小企業あるいは零細企業が多い業種、「飲食サービス業」「農業、林業」などもランキング下位に登場する。

いずれにせよ、業種・業界平均は目安としてある程度使えるものとして考えてよいだろう。

シミュレーション

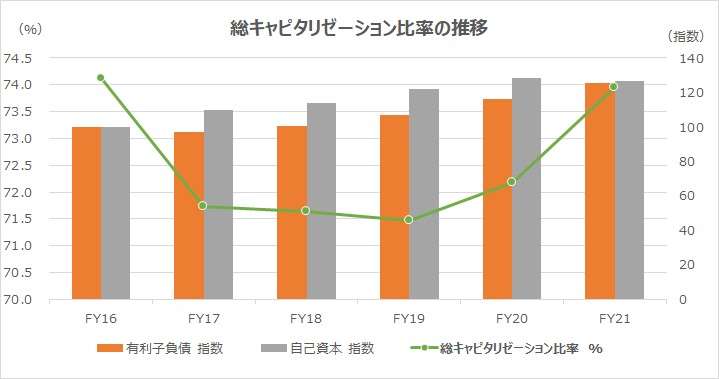

以下に、Excelテンプレートとして、FY16~FY21の関西電力の実績データをサンプルで表示している。

入力欄の青字になっている「期間」「社債」「長期借入金」「1年内固定負債」「短期借入金」「CP」「純資産」に任意の数字を入力すると、表とグラフを自由に操作することができる。

どんな入力をしても、元ファイルが壊れることはない。入力し直したい、元に戻したい場合は、画面を更新(F5押下など)すれば、初期値に戻る。

自分の手元でじっくり検証したい場合は、上記のダウンロードボタンから、Excelをダウンロードすることをお勧めする。

前章で触れた通り、「電気業」の典型的なビジネスモデルの特徴が現れ、総キャピタリゼーション比率は高く出る傾向が強い。

上記グラフの観察期間においても一貫して、70%超の水準となっている。

FY16とFY21を両脇に置いて、総キャピタリゼーション比率がスマイルカーブを描いているため、若干だけ、この期間の関西電力の経営状況をまとめてみる。

FY16はまだ原子力発電所が1か所も再開されていない時期で、販売電力量も減少し、収益面で窮地に立っていた。

その後、原発再稼働と販売電力の増加に伴い、内部留保を積み上げる形で自己資本が先に膨らんでいった。

FY16とFY21の総キャピタリゼーション比率の高さが同程度なのは偶然の一致ではない。FY16からFY17にかけて、償還した社債と同額を再びFY21で再発行したことによる。

これは、昨今の原燃費高騰と日本政府からの価格統制関連の施策対応でコスト増が不可避となったためである。

総じて高めの総キャピタリゼーション比率だからこそ、企業の経営状態の機微がそのまま立ち現れることとなったのである。

ここから、その企業の特徴を大きく反映する財務指標を優先的に観察することで、分析対象企業の経営状況の変化を素早く察知できる可能性があることが分かった。

SUM関数、スパークスライン、絶対参照

参考サイト

同じテーマについて解説が付され、参考になるサイトをいくつか紹介しておく。

![[財務諸表分析]比率分析指標の体系と一覧](https://management-accounting.biz/wp-content/uploads/2020/07/financial-analysis-system.jpg) [財務諸表分析]比率分析指標の体系と一覧

[財務諸表分析]比率分析指標の体系と一覧

| 1 | 財務諸表分析の理論 | 経営分析との関係、EVAツリー |

| 2 | 成長性分析(Growth) | 売上高・利益・資産成長率、持続可能成長率 |

| 3 | 流動性分析(Liquidity) | 短期の支払能力、キャッシュフロー分析 |

| 4 | 健全性分析(Leverage) | 財務レバレッジの健全性、Solvency とも |

| 5 | 収益性分析(Profitability) | ROS、ROA、ROE、DOE、ROIC、RIなど |

| 6 | 効率性分析(Activity) | 各種資産・負債の回転率(回転日数)、CCC |

| 7 | 生産性分析(Productivity) | 付加価値分析、付加価値の分配 |

| 8 | 市場指標(Stock Market) | 株価関連分析、株主価値評価 |

コメント